हिंदी की मौजूदा लेखक बिरादरी से पिछले दिनों जो एक शख्स और छिटक कर अलग हो गया वे कैलाश वाजपेयी हैं. उनके जाने के बाद उनके संग्रह ‘हवा में हस्ताक्षर’ की कविता 'डी 203' अनायास याद हो आई. उन्होंने लिखा है : 'जहां मैं रहता हूँ/उस घर का एक नंबर है/नाम लिख कर नहीं टॉंगा/ क्या पता कल सुबह/चार लोग आएं/ और उठा कर मुझे फूँक आएं/ घर तो तै है/ न उन्हें रोकेगा आने से/ न मुझे जाने से.' आज साकेत का उनका आवास-डी-203 कवि के बिना सूना है जिसकी पहचान केवल कैलाश वाजपेयी से नहीं, बल्कि कवि-चिंतक कैलाश वाजपेयी से थी. एक ऐसा इंसान वहां रहता था जो अपनी पूरी मस्ती में कवि था. पर फेसबुक पर दर्ज वरिष्ठ पत्रकार लेखक ओम थानवी की इस टीप को पढ़ कर दुख हुआ कि ‘’उनकी स्मृति में आयोजित सभा में हिंदी के सिर्फ दो साहित्यकार थे - अशोक वाजपेयी और मृदुला गर्ग. मित्रों की ओर से बोलने वाले राजनारायण बिसारिया. बाकी सब दिवंगत कवि के घर-परिवार के लोग थे, मित्र-बांधव, पत्नी रूपा वाजपेयी और बेटी अनन्या के परिचित. बात चली तो पता चला कि कैलाशजी के अंतिम संस्कार में भी साहित्यकारों की उपस्थिति बड़ी दयनीय थी. इतनी बड़ी दिल्ली और साहित्यकारों का इतना छोटा दिल?’’ क्या हो गया है हमारे समाज को? सारे धूप दीप नैवेद्य फेसबुक पर ही चढ़ा कर इतिश्री कर लेने का चलन बढ़ा है. याद आया चाणक्य का नीति श्लोक : राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः और यहां इतने बड़े साहित्यिक परिवार कहे जाने वाले समाज से सिर्फ दो या तीन लोग ! यह इस निष्करुण और संवेदनहीन होते समाज की एक झॉंकी प्रस्तुत करता है.

छरहरी काया या वाले कैलाश वाजपेयी लगभग अंत तक लेखन और आवाजाहियों में सक्रिय रहे. कहा गया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा:. अब सभाएं ऐसे बुजुर्ग लेखकों के सान्निध्य से वंचित होती जा रही हैं. दिनोंदिन विदा होती इस पीढ़ी को लेकर लिखे रामदरश मिश्र के एक गीत की याद हो आई है: एक-एक जा रहे सभी/ मन बड़ा अकेला लगता है. उनसे एक लंबे अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी. यद्यपि उनसे एक लंबी बातचीत बरसों से स्थगित चल रही थी. वे हर बार आश्वस्त करते थे पर वे प्रश्न अधूरे ही रहे. पर छिटपुट मुलाकातों के अलावा ऐसी लंबी मुलाकात संभव न हुई जब वह बातचीत पूरी होने का मुहर्त संपन्न होता. मैं सोचता, लोग तो प्रश्न और उत्तर स्वयं लिखने की उतावली में रहते हैं, छपवा देने की गारंटी के साथ और कैलाश जी हैं कि चाहते हुए भी कि यह बातचीत हो, इसके लिए समय नहीं जुटा पा रहे हैं. यह थी उनकी निष्पृहता. आत्ममुग्धता के इस जमाने में ऐसे लेखक विरल होंगे जो अपने प्रचार को लेकर इतने अपरिग्रही हों. उनका जाना हिंदी की एक विरल काव्यधारा का अवसान है. उस तेवर का अवसान है जो प्रतिरोध और प्रतिश्रुति के सहमेल से बनी थी.

कैलाश वाजपेयी का अध्ययन जितना विपुल था उनकी लाइब्रेरी भी उतनी ही संपन्न थी, जिसमें दस जरथ्रुष्ट स्पोक से लेकर अनेक बुनियादी ग्रंथ, अंग्रेजी व अन्य विदेशी भाषाओं के अनेक लेखकों,कवियों की कृतियां देखी जा सकती थीं. उनका ड्राइंगरूम अपने स्थापत्य में किसी प्राच्य कलाकोविद का बैठका लगता था. चित्र-विचित्र चीजें वहां देखी जा सकती थीं. उनका पहनावा भी किसी सूफी जैसा था. उनकी आंखें सदैव कुछ टटोलती हुई लगतीं. उन्होंने बताया था, कविता और साहित्यिक चिंतन के शुरुआती दौर में ही कभी ओशो अपनी किताब की भूमिका लिखवाने के लिए उनके पास आए थे. उनकी आवाज़ इतनी मोहक और गंभीर थी कि वे किसी पटकथा का आलेख बांच रहे हों या लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हों तो लगता था, यह किसी निर्बंध, निस्संग, निर्मल सूफी कवि-मन के कंठ से निकले शब्दामृत हैं. उनके कंठ में वैसी ही कशिश थी, जैसी उनके युवा दिनों में थी. मेरे इसरार पर उन्होंने अपना एक बहुत प्रिय गीत गाकर सुनाया था:

जग सुने न इतना धीरे गा

चुपचाप सुलग, बाहर मत आ

कब किसका दर्द बंटाया है कोलाहल ने

ये कहा पपीहे से सन्यासी बादल ने.

यों नया नया कांटा भी कोमल होता है

पर विगत चुभन की सुधि से ही जग रोता है

जब भला बुरा सब आंका जाता है इति से

तू ही फिर क्यों अनभीगे स्वप्न सँजोता है

ऑंधी आती है आने दे

मन बुझता है बुझ जाने दे

कब ढला सूर्य लौटाया है अस्ताचल ने

ये कहा किसी मरणोन्मुख से गंगाजल ने.

उत्तरवय में भी उनकी आवाज़ का जादू अप्रतिहत था. कहते हैं, उनके गीत का चंदोवा तनता था तो नीरज जैसे सिद्ध कवि की आवाज़ भी फीकी पड़ जाती थी. उनसे कई बार की मुलाकातें हैं. दिल्ली में रहा, पटना में, बनारस या कोलकाता में; दो-तीन महीने के अंतराल पर उनका फोन अवश्य आ जाता था. अकादेमी पुरस्कार के बाद उनसे एक लंबी बातचीत की योजना भी बनी जिसे मैं चाहता था कि वह ‘’वसुधा’’ में छपे. पर कमला प्रसाद जी इसके लिए राजी नहीं हुए. फिर भी मैने सौ सवाल उनके पास इस प्रत्याशा में कई बरसों से छोड़ रखे थे कि कभी उनसे बातचीत की यह सुदीर्घ आयोजना पूरी होगी तो यह साक्षात्कार आम इंटरव्यूज़ की रस्म अदायगी से कितना अलग होगा. पर ये सवाल धरे ही रह गए. हालांकि औचक मुलाकात होने या बातचीत के दौरान वे बार बार आश्वस्त करते कि ओम जी, आपके सवाल मैंने सहेज कर रखे हैं, धीरे-धीरे इनके उत्तर लिखूंगा. पर बीच बीच में वे किन्हीं और रचनात्मक कामों में उलझ जाते और वे सवाल अंतत: अनुत्तरित ही रह गए .

कविता के प्रति कैलाश वाजपेयी की आसक्ति प्रारंभ से ही थी. पर यह जानकर दुख होता था कि हिंदी की दुनिया उन्हें कवि मानने से कतराती है. हिंदी आलोचना की संकीर्णता एक तरफ, समकालीन कवियों में भी उन्हें लेकर एक संकोच बना रहा. जबकि उनके सामने अनेक फीके कवियों की दूकानें सदैव सजी-धजी रहीं. ऐसी निस्पृहता मैंने और किसी कवि में नहीं देखी कि जिसे लेकर बातचीत की ऐसी विरल योजना बनाई हो, पर उसे छपा हुआ देखने की कोई ललक उसमें न हो. हां जब उन्होंने हवा में हस्ताक्षर पर मेरी समीक्षा पढ कर फोन किया तो उनसे उनकी कविता पर एक लंबी बातचीत ही हो गयी. उन्हें सुनकर अचरज हुआ कि संक्रात, तीसरा अंधेरा, देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, भविष्य घट रहा है, पृथ्वी का कृष्णपक्ष व सूफीनामा से कुछ विरल उदाहरण देने वाला यह शख्स आम समीक्षकों से हट कर है. बाद के दिनों में उनसे समय समय पर मुलाकातें होती रहीं. उनकी कई कृतियों डूबा-सा अनडूबा तारा, है कुछ दीखै और आदि पर लिखने का अवसर मिला. मिलने पर वे अपनी नई आई किताबें जरूर देते. उन्हें साहित्य अकादेमी पुरस्कार अनेक समकालीन कवियों की तुलना में देर से मिला पर इसका उन्हें कभी मलाल नहीं रहा. उनकी साहित्य साधना के सम्मुख कोई भी संस्थागत सम्मान छोटा प्रतीत होता था. पर विडंबना यह कि जिसके वैदुष्य का लोहा विश्व भर के प्राच्यविद्याविद मानते रहे हों, जिसके काव्य में युगीन विक्षोभ और मानववादी चिंतन की छवियां विद्यमान हों, उसे हिंदी की संकीर्ण दुनिया की कितनी उपेक्षा सहनी पड़ी. लिहाजा, उन पर आज एक भी ढंग का आलेख, एक भी ढंग की पुस्तक नहीं है जिसे देख कर कहा जा सके कि उन्हें, उनके कवि व्यक्तित्व और उनकी कृतिकारिता को पहचानने की कोई संजीदा कोशिश की गयी है.

पर विडंबनाओं के इस दौर में ऐसा है तो आश्चर्य क्या ? जिस तरह कबीर की कविता को पहचानने में हमें कोई पॉंच सौ वर्ष लगे , कुछ वैसी ही त्रासदी कैलाश वाजपेयी की कविता के साथ हुई, जिसे पहचानने में लगभग पचास वर्ष लग गए. उनके कविता संग्रह हवा में हस्ताक्षर को साहित्य अकादेमी ने पुरस्कॄत कर न केवल देर आयद दुरुस्त आयद की पुष्टि की बल्कि अपनी कविता के बलबूते दुनिया के कुछ इने-गिने कवियों के समकक्ष रखे जा सकने योग्य वाजपेयी के कॄतित्व को चर्चा में लाकर हिंदी आलोचना को भी आत्मालोचन के लिए विवश किया . साठोत्तर कविता-परिदृश्य में उभरे कैलाश वाजपेयी स्वातंत्र्योत्तर मोहभंग के दौर के उन कवियों में हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में नेहरूवियन माडल की पुरजोर ढंग से आलोचना की है. उनके पहले ही संग्रह संक्रांत में आजादी के बाद की विक्षुब्धकारी परिस्थितियों की एक काव्यात्मक पड़ताल मिलती है. इसकी पहली ही कविता परास्त बुद्धिजीवी का वक़्तव्य उस दौर की एक तीखी याद दिलाती है जब कवि को कहना पड़ा: 'न हमारी आँखें हैं आत्मरत/ न हमारे होठों पर शोकगीत/ जितना कुछ ऊब सके ऊब लिये/हमें अब किसी भी व्यवस्था में डाल दो (जी जाएंगे)'. यही वह दौर था जब राजधानी कविता लिखकर उन्हें सत्ता का कोपभाजन भी बनना पड़ा : मेरा आकाश छोटा हो गया है/ मुझे नींद नहीं आती, जैसी कविता इन्हीं परिस्थितियों की उपज है. कहना न होगा कि पृथ्वी के व्यथा-बोध से जन्मे इस संशय --- ‘रोगी की भूख-सा क़्या वह सब जो दिखता है, झूठा है या मेरे ही भीतर फिर कहीं कुछ टूटा है? ‘----के पीछे केवल खुद से किया गया सवाल भर नहीं था, अनेक वैचारिक क्रांतियों, फासीवादी गतिविधियों से गुजरते विश्व की दरकती हुई आंतरिकता की सीवनें उधेड़ने की एक कोशिश थी. निषेध और प्रतिरोध का यही तेवर देहांत से हटकर और तीसरा अँधेरा तक विद्यमान है. टूटे अक्षरों का विलाप लिखते हुए कैलाश वाजपेयी ने जैसे निज के संताप को भी कविता के अयस्क में ढाल दिया है--यह अधनंगी शाम और यह भटका हुआ अकेलापन/ मैने फिर घबरा कर अपना शीशा तोड़ दिया. महास्वप्न का मध्यांतर आपातकाल की निःशब्द पीड़ा का आख्यान है तो सूफीनामा उनके सूफियाना तेवर की एक मार्मिक बानगी. जबकि पृथ्वी का कृष्ण पक्ष में समय के स्याह संवेदन को कृष्ण के श्लेष में उपनिबद्ध किया गया है. महास्वप्न का मध्यांतर पर दिनमान में रघुवीर सहाय ने लिखा था--संक्रांत से लेकर अब तक के वर्षों में कवि ने अपने को जिस कसौटी पर कसा है, वह तत्वज्ञान की कामना करने वाले अनेक भारतीय कवियों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रकृत और निर्मल है. जबकि कवि श्रीराम वर्मा का मानना था कि उनकी कविताएं खौलते पानी में ताजे कमल-जैसी हैं.

हमीरपुर, उ.प्र. में 11 नवंबर, 1936 में जन्मे एवं पृथ्वीखेड़ा, उन्नाव के निवासी कैलाश वाजपेयी की शुरुआती शिक्षा स्थानीय संस्कॄत पाठशाला में हुई. उनका गाँव गढ़ाकोला से महज 3 किमी पर है. महावीरप्रसाद द्विवेदी, निराला, रामविलास शर्मा और शिवमंगल सिंह सुमन जैसी विभूतियाँ इसी इलाके में जन्मीं. लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए,पीएच-डी कर वाजपेयी ने टाइम्स ऑफ इंडिया, मुम्बई से नौकरी शुरु की. बाद में शिवाजी व हास्तिनापुर कालेज, दिल्ली में अध्यापन करते हुए वे रीडर पद से सेवानिवॄत्त हुए. कविता और संगीत का शौक कैलाश को बचपन से ही था जो ननिहाल के सान्निध्य में उत्तरोत्तर परवान चढ़ा. मैत्री पर हुए आघात पर लिखी पहली कविता बड़े मामा ने दैनिक प्रताप में छपवाई. शुरुआत में कैलाश ने सुललित गीतों की राह चुनी किन्तु डॉ. प्रेमशंकर जैसे मित्रों की सलाह पर वे मुक़्त छंद की दुनिया में रम गए. उनकी स्मॄति-दीर्घा में आचार्य नरेन्द्रदेव, डॉ.राधाकमल मुकर्जी,डॉ.लोहिया व डॉ.देवराज जैसे मनीषियों और सज्जाद ज़हीर, यशपाल, इलाचंद्र जोशी, भगवतीचरण वर्मा, रघुवीर सहाय, अमॄतलाल नागर,धर्मवीर भारती और मज़ाज जैसे रचनाकारों की यादें जीवंत थीं. मुम्बई उन्हें अभिनेताओं के कारण रास नहीं आई तो दिल्ली आकर उन्हें अभिनेताओं से भी गए-गुज़रे नेता मिले . पर जीविका के चलते दिली इच्छा न होते हुए भी दिल्ली में बसना पड़ा.

संक्रांत, देहांत से हट कर, तीसरा अँधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, सूफीनामा, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, भविष्य घट रहा है व हवा में हस्ताक्षर जैसी काव्यकॄतियों के रचयिता और आधुनिकता का उत्तरोत्तर, शब्द संसार, है कुछ दीखै और व अनहद जैसी चिंतनपरक कॄतियों व युवा सन्यासी (नाटक) के लेखक कैलाश वाजपेयी का कविता लिखने और सोचने-विचारने का साँचा समकालीनों से अलग है. कविता और चिंतन के एक सतत और स्वनिर्मित वातावरण में रहने वाले कैलाश वाजपेयी की कविताओं पर आस्तित्ववाद का एक झीना-सा असर अवश्य दिखता है. निर्वासन, ऊब, अजनबियत और निषेध की जानी पहचानी शब्दावली से ऐसा आभास होता है किन्तु विचारधाराओं से उनकी अनासक़्ति बराबर बनी रही है. वे कहते हैं,मैं अपने को सार्वभौमिकता से जुड़ा हुआ कवि मानता हूँ जो निरंतर अपने अहं का आत्मशोधन करने में रत है. उनका मानना है विचारधाराओं ने कलाओं को बहुत क्षति पहुँचायी है. पुरस्कार -प्रसंग में वे कहते हैं, एक रचना का सही, अभीप्सित रूपाकार में ढल कर कागज पर उतर आना ही रचयिता के लिए स्वयं एक उपहार से कम नहीं होता. उसकी सफल,सटीक अभिव्यक्ति से कवि को जो सुख मिलता है, वह निर्वचन से परे है. कैलाश वाजपेयी की कविताओं में एक ऐसी मानवीय सभ्यता की झलक मिलती है जो बुरी तरह से क्षत-विक्षत है. देश की राजनीतिक मूल्यहीनता के अलावा दुनिया के पूँजीपरस्त देशों में वैभव के अतिरेक से जन्मी सड़ाँध और खोखली होती जीवनचर्या की आँखिन देखी की जिस अनुभूति से वे गुजरे हैं, उनकी कविता इसी आत्मपीड़ित मनुष्यता का शोकगीत है. जिस आत्मपीड़ा के साथ वे यह कहते हैं कि एक सिल की तरह गिरी है स्वतंत्रता और पिचक गया है पूरा देश, उससे कवि के टूटे अक्षरों के विलाप की वजह समझ में आती है.

शब्द संसार की यायावरी में रमे वाजपेयी ने अपने जीवन काल में तमाम देशों की यात्राऍं कीं तथा सांस्कॄतिक विनिमय के तहत अनेक देशों में काव्यपाठ किये और व्याख्यान दिये. अनेक देशों में वे विजिटिंग प्रोफेसर रहे. प्रसारण के लिए सर्वाधिक प्रभावी आवाज़ के स्वामी वाजपेयी ने अनेक कवियों, चिंतकों--कबीर,हरिदास,सूरदास, जे कॄष्णमूर्ति, रामकॄष्ण परमहंस और बुद्ध के जीवन दर्शन पर दूरदर्शन के लिए वॄत्तचित्र भी बनाए हैं. स्पहानी और अंग्रेजी में कविता संग्रहों के अलावा रुसी,जर्मन, डेनिश, स्वीडिश और ग्रीक आदि कई भाषाओं में उनकी कविताओं के अनुवाद हुए हैं. हिंदी अकादमी, एस.एस.मिलेनियम एवार्ड व व्यास सम्मान सहित साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाना उनका नहीं,बल्कि समूची जाग्रत हिंदी मनीषा का सम्मान है.

कैलाश वाजपेयी की चिंता ध्वस्त होती जा रही पारिस्थितिकी और पर्यावरण असंतुलन को लेकर रही है. वध हो रहे वॄक्षों,बाँझ हो रही पृथ्वी और क्षीण हो रही नदियों को लेकर थी. वे अकारण नहीं कहते थे कि भविष्य घट रहा है . कपिल के सांख्य का आखिरी भोजपत्र फँसा फड़फड़ा रहा---अंत हो रहा या शायद पुनर्जन्म पस्त पड़ी क्रांति का. उनकी कविता भारतीय और पाश्चात्य विचार-सरणियों, आर्ष ग्रंथों, मिथकों और आख्यायिकाओं के विपुल अध्ययन-चिंतन का परिणाम है. उनकी प्रज्ञा बहुवस्तुस्पर्शिनी है. शब्द संसार और अनहद का विमर्शमय संसार यह बताता है कि वाजपेयी की दिलचस्पी साहित्य के अलावा कितने ही साहित्येतर अनुशासनों में है. पूँजीवादी सभ्यता के विकारों, वैश्विक हलचलों, बाजारवादी आक्रामकताओं, बर्बरताओं,नस्लवादी स्वार्थपरताओं, नैतिक स्खलनों, अतिरेकों और परिवर्तनों की महीन से महीन कसमसाहट को उनकी कविता में सुना जा सकता है. उनकी कविता में भूखे की भाषा भी है और तृप्तात्म की देशना भी . यही कारण है कि समकाल की रट लगाती आलोचना कैलाश वाजपेयी की कविता में समाए काल-दिक़्काल की गहराइयों में उतरने का धीरज नहीं दिखाती. जो लोग अभी भी उनकी कविताओं को नियतिवादी और अध्यात्मवादी लटके-झटकों का इतिवॄत्त-भर मानते हैं, वे भुलावे में हैं. दरअसल उनकी कविता ध्वंस का जयगान नहीं है, सर्जना का अग्निपथ है. उसके स्फटिक प्रवाह में सामाजिक सरोकार तैरते नहीं दीखते. उसमें तत्वचिंतन की महक है. पृथ्वी के अस्तित्व को बचाने की प्रार्थना है. उनकी कविता आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुखों से निमज्जित है, जिसे सांख्यकारिका ---दुखत्रयाभिधाताज्जिज्ञासाः के आलोक में पढ़ा जा सकता है.

![]() कैलाश वाजपेयी पुस्तकों के सतत सान्निध्य में समय बिताने वाले कवि थे. अपने अध्ययन कक्ष में राजनीति, इतिहास, धर्मशास्त्र, महाभारत, पुराण, दर्शन, मिथक और नव्य कलाओं सहित नाना प्रकार के विषयों में खोये रहने वाले वाजपेयी के चिंतन में बहुआयामिता थी. उत्तर जीवन में उनकी दो कृतियां आईं--डूबा-सा अनडूबा तारा--प्रबंध काव्य और है कुछ दीखै और--गद्यकॄति. डूबा सा अनडूबा तारा भ्रूणहत्या के उत्स की खोज में महाभारत की पृष्ठभूमि से उठाए गए कथ्य पर आधारित है, जिसके केंद्र में अश्वत्थामा हैं पर न तो वह इस काव्य का नायक है, न खलनायक, वह मात्र द्रष्टा है. वे इस बात के हामी हैं कि स्मृति में वही कविता जीवित रहेगी जिसमें किसी न किसी रूप में लयात्मकता होगी. यही कारण है कि प्रबंधकाव्य डूबा-सा अनडूबा तारा में वे फिर लयात्मकता की ओर लौटे . यही नहीं,उनके आगामी लक्ष्यों में छंद के पुरोधा कवियों और गीतकारों पर एक बड़ी परियोजना शामिल थी . विश्व के अनेक महान लेखकों-चिंतकों से हुई मुलाकातों को भी वे तरतीब देने में जुटे थे. अपने उत्तर जीवन को किसी ऊब और आलस्य के हवाले न कर वे सचमुच कुछ ऐसी कृतियाँ सौंप जाना चाहते थे जो साहित्य की सँकरी पारिभाषिकी में नहीं अँटतीं. यह पूछने पर कि फिर से चुनने को मिले तो क़्या कवि-जीवन का ही वरण करेंगे? वे दृढ़ता से हाँ करते हुए कहते थे कि 'इससे अधिक स्वतंत्रचेता जीवन कोई दूसरा नहीं हो सकता. इसलिए राजनीति तो बहुत दूर की चीज है,किसी भी दल के दलदल में फँसने का मन नहीं होता.' अगर आपको सचमुच दुनिया को निस्संग भाव से देख कर उस पर टिप्प्णी करनी है तो आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, चाहे वे आार्थिक हों या पद-सत्ता प्रदान करने वाले प्रलोभन हों. उनकी चिंताओं में पृथ्वी को बचाने की आकुलता सर्वाधिक थी, क़्योंकि मनुष्य की स्वार्थपरता और मुनाफाखोरी ने पंचमहाभूतों को विकृत कर डाला है. वे कहते थे, जो जितना कोमल,विकसित और प्रकॄति प्रदत्त है,उसे मनुष्य नष्ट करता जा रहा है. सत्रह सौ प्रजातियों की चिड़ियों में आज कितनी कम बची हैं? वे पूछते थे. इस तरह नष्ट होते मूल्यों, प्राणि प्रजातियों से लेकर मनुष्य के क्षीण होते मेटाबालिज्म तक की उन्हें चिंता रही. उनके लिए उस समृद्धि का भी कोई अर्थ नहीं,जिसकी चकाचौंध में जीवन नदारद हो. बकौल वाजपेयी, हर कोई मरता नहीं दुख की पीड़ा से/ सतत सुख-शांति भी मार देती है लोगों को.

कैलाश वाजपेयी पुस्तकों के सतत सान्निध्य में समय बिताने वाले कवि थे. अपने अध्ययन कक्ष में राजनीति, इतिहास, धर्मशास्त्र, महाभारत, पुराण, दर्शन, मिथक और नव्य कलाओं सहित नाना प्रकार के विषयों में खोये रहने वाले वाजपेयी के चिंतन में बहुआयामिता थी. उत्तर जीवन में उनकी दो कृतियां आईं--डूबा-सा अनडूबा तारा--प्रबंध काव्य और है कुछ दीखै और--गद्यकॄति. डूबा सा अनडूबा तारा भ्रूणहत्या के उत्स की खोज में महाभारत की पृष्ठभूमि से उठाए गए कथ्य पर आधारित है, जिसके केंद्र में अश्वत्थामा हैं पर न तो वह इस काव्य का नायक है, न खलनायक, वह मात्र द्रष्टा है. वे इस बात के हामी हैं कि स्मृति में वही कविता जीवित रहेगी जिसमें किसी न किसी रूप में लयात्मकता होगी. यही कारण है कि प्रबंधकाव्य डूबा-सा अनडूबा तारा में वे फिर लयात्मकता की ओर लौटे . यही नहीं,उनके आगामी लक्ष्यों में छंद के पुरोधा कवियों और गीतकारों पर एक बड़ी परियोजना शामिल थी . विश्व के अनेक महान लेखकों-चिंतकों से हुई मुलाकातों को भी वे तरतीब देने में जुटे थे. अपने उत्तर जीवन को किसी ऊब और आलस्य के हवाले न कर वे सचमुच कुछ ऐसी कृतियाँ सौंप जाना चाहते थे जो साहित्य की सँकरी पारिभाषिकी में नहीं अँटतीं. यह पूछने पर कि फिर से चुनने को मिले तो क़्या कवि-जीवन का ही वरण करेंगे? वे दृढ़ता से हाँ करते हुए कहते थे कि 'इससे अधिक स्वतंत्रचेता जीवन कोई दूसरा नहीं हो सकता. इसलिए राजनीति तो बहुत दूर की चीज है,किसी भी दल के दलदल में फँसने का मन नहीं होता.' अगर आपको सचमुच दुनिया को निस्संग भाव से देख कर उस पर टिप्प्णी करनी है तो आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, चाहे वे आार्थिक हों या पद-सत्ता प्रदान करने वाले प्रलोभन हों. उनकी चिंताओं में पृथ्वी को बचाने की आकुलता सर्वाधिक थी, क़्योंकि मनुष्य की स्वार्थपरता और मुनाफाखोरी ने पंचमहाभूतों को विकृत कर डाला है. वे कहते थे, जो जितना कोमल,विकसित और प्रकॄति प्रदत्त है,उसे मनुष्य नष्ट करता जा रहा है. सत्रह सौ प्रजातियों की चिड़ियों में आज कितनी कम बची हैं? वे पूछते थे. इस तरह नष्ट होते मूल्यों, प्राणि प्रजातियों से लेकर मनुष्य के क्षीण होते मेटाबालिज्म तक की उन्हें चिंता रही. उनके लिए उस समृद्धि का भी कोई अर्थ नहीं,जिसकी चकाचौंध में जीवन नदारद हो. बकौल वाजपेयी, हर कोई मरता नहीं दुख की पीड़ा से/ सतत सुख-शांति भी मार देती है लोगों को.

एक सतत चौकन्नी और सयानी अंतर्दृष्टि के चितेरे कैलाश वाजपेयी ने दुख की छत्रछाया में पलते अप्रतिहत जीवन को उकेरा है तो लगभग अज्ञेय की ही तरह ऊबे हुए सुखियों के विषण्ण संसार की भी धज्जियाँ उड़ाई हैं. एक निर्बंध, निस्संग, निर्मल और सूफी मन वाले कैलाश वाजपेयी दुनिया के तमाम देशों में अपनी आवाजाही के बावजूद आखिरकार यही कहते हैं कि अपनी जड़ों की पड़ताल के बिना क्रांति कहाँ ? विश्व के ज्ञान-विज्ञान से संपृक़्त उनका कवि-मन बार-बार श्रीमद्भागवत, महाभारत, रामायण के पुरा प्रसंगों, मिथकों और भारतीय दर्शन की ओर लौटते हुए यही जताता है कि अंततः वह इसी महादेश की धूल-मिट्टी और जलवायु का कवि है.

कैलाश वाजपेयी सभ्यता के ध्वंस,मानवीयता के लोप, बंजर होते संवेदन और संताप से झुलसते आँसुओं पर विलाप करने वाले कविता के एक ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्हें भले ही हिंदी के आलोचक कवि के रूप में खास तरजीह नहीं देते---प्रशस्तिपत्रों से लदे-फँदे आलोचकों की सूचियों में उनका नाम प्रायः नहीं मिलता, पर उनकी आवाज़ इतनी वेधक, प्रखर और सत्वग्राही है कि वह अपने अनहद से निष्करुण होती पृथ्वी तक को कँपा दे. कविता का यह तात्विक-सात्विक स्वर कैलाश वाजपेयी के फहले संग्रह -संक्रांत से लेकर हवा में हस्ताक्षर तक में समाया हुआ है.

महास्वप्न का मध्यांतर में कवि की विक्षुब्धता का जो स्वरूप हम देखते हैं, वह सूफीनामा और भविष्य घट रहा है तक आकर मनुष्य के नैतिक स्खलनों पर धारदार चोट करने वाला सिद्ध हुआ . खत्म होती हुई सदी के साथ जीवन से खत्म होती जीवंतता, मनुष्य से विलग होती मनुष्यता और निरवधि काल से घटते भविष्य की ओर कवि का इशारा यह जताने के लिए पर्याप्त है कि तकनीकी तौर पर समुन्नत होती हुई दुनिया और सूचना विस्फोट के वैभव से भरे इस दौर में मनुष्य-सॄजित तकनीक ही आज उसके वेदन तंत्र को निष्करुण और अमानवीय बना देने पर आमादा है. दूसरे शब्दों में, यांत्रिकता और मनुष्यता, पूँजी और नैतिकता आज आमने-सामने हैं. भूमंडलीकरण और बाजारवाद के पसरते प्रभुत्व ने सदियों की हमारी सांस्कॄतिक विरासत की चूलें हिला दी हैं. हमारी संवेदना को जड़ बनाते पूँजी के प्रेतों ने हमारे इर्द-गिर्द प्रलोभनों का जाल बिझा दिया है, जिसके परिणाम निश्चय ही शुभंकर नहीं हैं. हवा में हस्ताक्षर कवि के कारुण्य, विक्षोभ और उसकी कबीरी फटकार की साखी बन गया है.

एक समय था, उन पर अस्तित्ववाद का प्रभाव जबर्दस्त था. मृत्यु, अवसाद, ऊब, अकेलापन इस विचारणा के ही नहीं, कैलाश वाजपेयी की कविता के निजी लक्षण भी थे. वे नीत्से की तरह क्षुब्ध होकर कहते थे--हम सब अपनी मृत्यु से बहुत पहले ही मर गए हैं. दशकों तक दुनिया के अनेक देशों में घूमे-फिरे कैलाश की चेतना ने वैभव के अतिरेक से जन्मी अति आधुनिकता के प्रतिफल को प्रत्यक्ष महसूस किया था और भीतरी दिक् के अलावा एक और भूख उन्हें पुकारती-सी लगती थी, सामाजिकता से जिसका तालमेल बिठा पाना उन्हें कठिन लगता रहा है. एक समय तक धूमिल, श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगूड़ी, जगदीश चतुर्वेदी और कैलाश वाजपेयी लगभग एक तरह के कथ्य और शिल्प के वशीभूत रहे हैं--परन्तु अन्य कवियों पर जहाँ यह मुलम्मा ऊपर से नज़र आता था, कैलाश के यहाँ यह स्वतः अंतर्भुक्त था, क़्योंकि उन्होंने जीवन की धज्जियाँ उड़ते देखीं, निज के अनुभव को महसूसा और जिया था. यही वजह है कि अस्तित्ववाद के अनुगायक लगते हुए भी उनकी कविता का प्रतिफल मानवीय और ऊध्वमुखी रहा है.

हवा में हस्ताक्षर की कविताएँ बताती हैं कि सच्चा कवि स्वयं विषपायी होकर भी दुनिया को जीने योग्य बनाने के लिए प्रतिश्रुत रहता है. नवक्रांति में उनका कथन कि तुम अगर परिवर्तन के पक्षधर हो/ मिट्टी से शुरु करना, जो बाँझ हो रही है/ वॄक्षों से शुरू करना जिनका वध हो रहा बेरहमी से-- और गेहूँ में गेहूँ की अभिलाषा कि वह जब पक जाए तो किसी शराबी-अघाए अय्याश की आँत में न जाए, किसी फटेहाल थके पेट की जलती भट्ठी में स्वाहा होता हुआ उसकी तॄप्ति बन सके---वही उसके सुनहरे विकास का मोक्ष होगा--कवि को प्रकॄति और सर्वहारा की चिंता से जोड़ता है. आर्यत्व के हमारे दंभ को चकनाचूर करता हुआ कवि जब यह निष्कर्ष सामने रखता है कि पिछले वर्षों में हमने पचीस लाख बहुएं जलाई हैं/ आप ही तय करें हम आर्य हैं या कसाई हैं ---तो कैलाश वाजपेयी पर चस्पा आध्यात्मिक रुझान और गैरिक-वसना चिंतना का आरोप स्वतः ही निर्मूल हो उठता है. वे दरअसल किसी आध्यात्मिकता के अनुगायक नहीं, सांसारिकता के कालुष्य पर प्रहार करने वाले कवि हैं. उनकी कविता दुख की पीड़ा से मरते व्यक्ति की ही नहीं, सतत् सुख-शांति से भी मरते लोगों की खबर लेती है. आधुनिकता के घटाटोप से घिरे समाज में उन्हें होरी की कोई जगह नज़र नहीं आती जैसे केदारनाथ सिंह को कुदाल की. इस तरह उनकी कविता आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद की व्याधि के विरोध में स्वर बुलंद करती है. वधिक संस्कॄति और उपभोकक़्तावादी प्रवॄत्ति के चलते आज हममें दुधारू पशुओं से अपना काम निकालने के बाद उन्हें कत्लगाह तक पहुँचा आने का कोई क्षोभ नहीं रहा ---गैया किसी हिंदू अंतःकरण से उपजी कविता नहीं है, वह हृदय में दबी हुई आह है जिसका, कवि के शब्दों में, बाजार में कोई मूल्य नहीं. अकारण नहीं कि प्रगतिशील चेतना के कवि भगवत रावत तक ने गाय के हकाल दिए जाने की पीड़ा दर्ज की है तथा उन लोगों पर गहरा व्यंग्य किया है जो अपने को उनकी मिठास का पहला वारिस मानते हैं(ऐसी कैसी नींद). राजनीतिक तौर पर भी कैलाश वाजपेयी की कविताएं सचेत हैं--वे लेनिन के ध्वस्त समता महल या कि विलीन तिब्बत का निहितार्थ सत्ता के खेल में देखते हैं और धिक़्कार से गाए जा रहे राग परदेसिया में स्वदेशी गले की कफ भरी घरघराहट नोट करते हैं. बलि का बकरा बनते जनमत और दिनोदिन खत्म होते ज़मीर में उन्हें एक विलक्षण संगति नजर आती है. वे पृथ्वी की कोख में उठती मरोड़ और बाहर पसरे धब्बों के धुँधलके पर अवसन्न दिखते हैं.

हवा में हस्ताक्षर की उद्भावना, मुम्बई ब्लास्ट, विश्व पुस्तक मेला, लाल डोरा, जीवन बीमा, तरुदेवो भव, प्रत्यावर्तन, प्रेमयुद्ध, मधुमेह, न मिले की गाँठ, त्रिपदी, द्रव्यद्रवित , नींद में हादसा और सर्गविहीन आदि अनेक कविताऍं ऐसी हैं, जिन्हें पढ़ कर कविता के वीतरागियों को भी कवि से अनुराग हो जाए . कवि के शब्दों में-- क्षत-विक्षत होकर भी / सिद्धहस्त है सजने सँवरने में कृति/ निसर्गतः पुनर्जन्मवादी है/ बिगड़ी कहाँ तक बिगड़ेगी/ बार-बार डूब कर तिर आने की युक़्ति जानती है वसुंधरा. यह तो कुटिल सांसारिकता के प्रत्याघातों से बने कैलाश वाजपेयी की कवि-संवेदना है जो लौ में अपना आत्मकथ्य सहेजती हुई किसी ठंडे एकांत में जागती बचपन में लगी लौ से आखिरी लपट की लौ तक पहुँचने की चाह में निर्विकार दिखती है. कैलाश वाजपेयी की कविताओं का स्पेस बड़ा है, जीवन के विरुद्ध रचे जा रहे मानवीय, राजनीतिक और वैश्विक षडयंत्रों के विरुद्ध ये एक श्वेतपत्र की तरह हैं, जिनमें तार्किकता और जिरह का सहमेल है तो मनुष्यता के कद को पतन की गहरी खाईं में ढकेलती शाक़्तियों के प्रति सात्विक आक्रोश तथा जो कुछ लुप्त हो रहा है, उसे बचा लेने की नैतिक विकलता और दुखी सीने को थपथपाती सहृदयता भी. यद्यपि कहीं कहीं एक सजल किस्म की भावुकता भी इन कविताओं में साँस लेती है.

कैलाश वाजपेयी की कविता में समाये अध्यात्मवाद की चर्चा बहुत की जाती है. किन्तु उनकी कविताओं में मौजूद जीवन के यथार्थ और मनुष्य के संघर्ष की चर्चा नहीं होती. जबकि शिवाकाशी के पटाखा उद्योग में जुते बच्चों पर ज्ञानेंद्रपति कविताएं लिखते हैं तो कैलाश वाजपेयी की कविता फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने के कारखाने में दहकती भट्ठियों के समीप टकटकी लगाए सैकड़ों बच्चों पर है जहां हजारों नन्हीं हथेलियां लपटों के सम्मुख हैं . उन भट्ठियों से निकलती कांच की चूड़ियां भले सुहागन की कलाइयों की शोभा बनती हैं पर केवल कवि को पता है कि ये किस तरह बच्चों के पसीने और श्रम का प्रतिफल हैं. यह जो कैलाश जी के यहां उदासी है , ऊब है, तीखापन है, म्रियमाण होती दुनिया की छाया है, उसके पीछे उनके अवलोकनों का सत्यापन है. वे भविष्य घट रहा है की पहली ही कविता में कहते हैं:

कोलाहल इतना मलिन

दुख कुछ इतना संगीन हो चुका है

मन होता है

सारा विषपान कर

चुप चला जाऊँ

ध्रुव एकांत में

सही नहीं जाती

पृथ्वी-भर मासूम बच्चों

मॉंओं की बेकल चीख.

भविष्य घट रहा है इस दुनिया को देखने का एक विरल दृष्टिकोण है. चकाचौंध और नई जीवनशैली के विराट अंधकार को केवल कवि ही देख सकता है. वही लिख सकता है :

खत्म हुई चीजों की खरीद का विज्ञापन

युवा युवतियों को बुला रहा

कि गर्भ की गर्दिश से बचने के

कितने नये ढंग अपना चुकी है

मरती शताब्दी

शोर-शोर सब तरफ घनघोर

नेता सब व्यस्त कुरते की लंबाई बढ़ाने में

स्त्रियां

उभारने में वक्ष

किसी को फिक्र नहीं सौ करोड़ वाले

इस देश में

कितने करोड़ हैं जो अनाथ हैं

कुत्तों की फूलों में कोई रुचि नहीं

न मछलियों का छुटकारा

अपनी दुर्गन्ध से

यों सारी उम्र रहीं पानी में.

वे खुसरो और गालिब के नाम खत लिखते हैं, तो रैदास, गोरखनाथ, रसखानि व अब्दुर्रहीम खानखाना, कार्ल मार्क्स से भी उसी आत्मीयता से बतियाते हैं. ऐसे में वे प्राच्य पुरुष और कवियों के सखा-सरीखे लगते हैं. उनकी कविता राजनीति की कारगुजारियों से लगभग असंतुष्ट रहने वाली कविता है, इसीलिए वे कहते हैं, ‘’कोई उलटता नहीं सरकारें/ राजनीति खुद आत्मघात करती है.‘’ महास्वप्न का मध्यांतर में एक कविता बांस पर है. तुलसी कह गए हैं, फूलहिं फरहिं न बेंत जदपि सुधा बरसहिं जलद. वाजपेयी बांस को संबोधित कर कहते हैं: ‘’तुममें सुगंध और रंग की एक बेजबान नदी बंद है/ तुम्हें अगर खिलना आ जाए/ दुर्दिन नस जाए उपवन का/ ........तुम विस्तृत साम हो बांस बेहूदे/.........कैद है तुममे ऐसा आकाश अनवरुद्ध कोख हर सरगम की.‘’ (ऊँचे धरातल से वह) यह वही कैलाश वाजपेयी हैं, ‘संक्रांत’, ‘तीसरा अंधेरा’ व ‘देहांत से हटकर’ संग्रहों तक जिसकी भाषा की तल्खी दूर से पहचानी जाती थी. तब उनका मुहावरा विमुक्त शती के लोगों से--जैसी कविता को पढ़ कर जाना जा सकता था. यह वही दौर था जब न केवल कवियों में सत्ता को लेकर मोहभंग था, बल्कि उस दौर के बुद्धिजीवियों से भी एक खास तरह की नफरत थी. ‘सब चुप साहित्यिक चुप’ कह कर मुक्तिबोध ने बुद्धिजीवियों पर जैसा कटाक्ष किया है, कैलाश वाजपेयी की इस कविता का अंत कुछ ऐसे ही कटाक्ष से होता है: ''दरअसल हम बहुत बड़े ढोंगी थे/ अपने जमाने के / नफरत भी करते थे सत्ता से/ क़ायल थे पूँछ भी हिलाने के/ यों बुद्धिजीवी थे/ घायल थे! ''

उनकी उत्तरवर्ती कविताओं के रचाव में प्रारंभिक दौर वाली तल्खी नहीं रह गयी थी बल्कि मन की मौज में कभी कभी मुक्त छंद में मुक्तक भी लिख लिया करते थे, कभी कभार एकाधिक गीत भी. एक त्रिपदी में वे लिखते हैं:

दुख को है दुख/ उसको चाहता कोई नहीं

और सुख को दुख

उसकी आंख अनरोयी रही

मार सुख की मार से सोयी नहीं.

इसी तरह एक मुक्तक और देखें--

रात अपनी कालिमा से बेखबर

सूर्य पर चिनगारियों का क्या असर

लाख तू ठहरे मुसाफिर राह में

बिन चले भी खत्म होगा यह सफर !

छोटी छोटी रचनाओं में भी वे अपने होने की छाप छोड़ते हैं. वे देश,काल और जीवन के विराट संदर्भों के कवि हैं. उनकी कविता में तत्वचिंतन की महक है. समकालीनता उनकी कविता के लिए एक छोटा पद है. उनकी कविता में बेशक आध्यात्मिकता का राग-रंग प्रखर है, व्यक़्तित्व से कृष्णगंध और वृन्दावनता की प्रतीति होती है, किन्तु आचरण में वे निपट सूफी लगते हैं. वे शुरू से ही उस आलोक की खोज में लगे हैं जो संक्रांत से लेकर हवा में हस्ताक्षर तक की कविताओं में दिखायी देती है. कुछ बीज शब्दों यथा, अग्नि, माया, निरुक़्त, पुनर्जन्म, मोक्ष, भाषा, देशना,दुख- , नियति, फाँस, लालसा और अनहद के सहारे वे कविता में अपने विचारों का वितान रचते हैं. मृण्मय संसार की अनुभूति उनमें समाई थी तो सांसारिकता के खटराग से भी वे अपरिचित नहीं थे. उनके विचारों में तमाम विचारकों की छायाऍं डोलती हैं. व्यतीत से वीतराग कैलाश को जब तब समय की अंजलि में थोड़ा-सा जल दिखता तो कभी भीतर से एक पुकार उन्हें मथती ----कहाँ जन्मता मैं कि होने की तॄष्णा हो जाती निरबंसिया ! समय और नियति के संताप को इतने गहरे ढंग से व्यक़्त कर सकने वाला कवि हिंदी में शायद दूसरा न हो. दुख है कि आज की आलोचना में वह सदाशयता नहीं है, जो कैलाश वाजपेयी जैसे कवि के महत्व को समझ सके. वह तो कविता की अतल गहराइयों में डूबे बिना ही हमेशा फौरी नतीजे घोषित करने की हड़बड़ी में रही है. कदाचित कैलाश जैसे कवियों के लिए ही कहा गया है--कालोह्य निरवधिः विपुला च पृथ्वी.\

कैलाश वाजपेयी उस जमाने में कविता-परिदृश्य में अवतरित हुए जब अकविता ने अपने पांव पसारे थे. एक नकली बौद्धिकता हिंदी में हावी हो रही थी. कविताओं में ओढी हुई अराजक मुद्राओं का बोलबाला बढ़ रहा था. इन कवियों को देख-पढ़ यही लगता था कि वे अपने समय से ही नहीं, खुद से भी नाराज हैं. सार्त्र, कामू काफ्का और गिंसबर्ग के प्रभाव का एक कृत्रिम आच्छादन कविता में पनप रहा था. ऐसे समय धूमिल से भी पहले से कैलाश वाजपेयी और श्रीकांत वर्मा की आवाज अपने समय के अँधेरे को अपनी तरह से परिभाषित कर रही थी. 1964 और 68 में आए संक्रांत और देहांत से हट कर जैसे संग्रहों का मिजाज भी बेहद विक्षुब्धकारी था. कवि की तल्खी शब्दों में नुमायां थीं. देहांत से हटकर में वे कह रहे थे: मैं विषण्ण देश का ध्वस्त संस्कार हूँ. यों मुझको ज्ञात है/ यह सुविधा-भ्रष्ट देश लकड़ी की तरह पड़े सांपों / हरियाली ओढे चोरों / परजीवी लचकदार बेलों से भरा हुआ वन है.(नास्तित्व के बाद) यहॉं तक कि कवि होने के बावजूद वे लिख रहे थे: जहां सब तरफ इतनी बकवास है, वहॉं कविता ही कहां का सरग-वास है.(गोरखधंधा) इसके बावजूद उनकी कविता अकविता की पैरोकार न होकर मानवीय प्रत्ययों और उपस्थितियों का प्रतीक बन कर उभरी. वह प्रतिरोध और प्रतिश्रुति का पर्याय थी. हालांकि उसमें कहीं-कहीं एक निरुपायता का बोध भी व्याप्त था, किसी भी व्यवस्था में डाल दो --जी जाएँगे की तर्ज पर किन्तु वह अपने समय की ताकतवर युवा कविता की एक प्रस्तावना कही जा सकती थी जो सत्ता के गलियारों में चल रही दलाली, समझौतेपरस्ती और बौद्धिक छद्म को अपने निशाने पर रखती थी. कैलाश वाजपेयी की कविता इस तरह अकविता के गुणसूत्रों के नजदीक होकर भी अपने को अराजक होने से बचाये रही. कभी-कभार आत्मदया के क्षण भी उनकी कविताओं में आए हैं. वह विमुक्तशती के लोगों से कविता हो या आत्मदया का क्षण जैसी कविताएं, इससे उस दौर के कवियों का काव्यबोध समझ में आता है.

अपने रहन-सहन, सोच, चिंतन, मस्ती और बौद्धिकता में कैलाश वाजपेयी जी अपनी मिसाल खुद थे. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढाई लिखाई की और टाइम्स आफ इंडिया से पत्रकारिता की शुरुआत की . बाद के दिनों वे दिल्ली विश्वविद्यालय आ गए जब कि न उन्हें मुम्बई रहते हुए न मुम्बई रास आई न दिल्ली रहते हुए दिल्ली. इस तरह एक ऊबे हुए नागरिक की तरह वे सत्तर के दशक की शुरुआत में दिल्ली आए और फिर यहीं के होकर रह गए. बीच बीच में वे रूस फ्रांस, जर्मनी, स्वीडेन एवं इटली आदि देशों में काव्यपाठ के लिए गए. कुछ दिनों मेक्सिको में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे और अमरीका के डैलेस विश्वविद्यालय में पढाया भी. किन्तु अंतत: वे लौट-लौट कर दिल्ली आते रहे. वे कभी इंदिरा गांधी के भी काफी नजदीक थे. राजनीति की अनेक शख्सियतों के भी वे गहरे संपर्क में थे. समानधर्मा लेखकों में उन्हें अज्ञेय, भारती, कुंवर नारायण, कृष्णनारायण कक्कड़, ठाकुरप्रसाद सिंह सबका अटूट प्यार मिला. लखनऊ, जिन दिनों वहां वे पढ रहे थे, तमाम बड़े लेखकों और राजनीतिकों का गढ हुआ करता था. इन सब दिग्गजों में अपनी विलक्षणता से उन्होंने एक जगह उनके बीच हासिल की. साठोत्तर समय जिस मोहभंग के लिए जाना जाता है और जिसकी सबसे तीखी अभिव्यक्ति धूमिल में देखी गयी, बाद में लीलाधर जगूडी, श्रीकांत वर्मा की कविताओं में जिसकी धमक सुनाई दी, कैलाश वाजपेयी के प्रारंभिक संग्रह संक्रांत, तीसरा अंधेरा व देहांत से हट कर ऐसी ही विद्रोही चेतना से लैस हैं.

महास्वप्न का मध्यांतर में भी इस मोहभंग की तहरीरें दिखती हैं. 1980 में आया यह संग्रह अपने गठन में प्रबंधात्मक किन्तु स्फुट कविताओं का संग्रह था. इससे प्रकट होता था कि उनमें एक किस्म की प्रबंधात्मकता सांस ले रही है. 1996 में उन्होंने श्रीमद्भागवत से प्रेरित अपने काव्य पृथ्वी का कृष्ण पक्ष में इसे विन्यस्त किया जिसके केंद्र में परीक्षित हैं. उन्होंने इस जीवन का एक लंबे संघर्ष की संज्ञा दी है. उनका मानना है कि हर कोई अपना-अपना कुरुक्षेत्र यहां लड़ रहा है. वे यह भी कहते हैं, एक न एक दिन हर संघर्ष, हर महाभारत का अंत हो जाता है; शेष रह जाती है निर्मल निष्कलुष धवल तरह चेतना, परीक्षित-सी संवेदना जो निर्माल्य का पर्याय है. भले ही कैलाश जी ने स्फुट कविताएं लिखी हों, पर उनकी काव्यात्मक चेतना में लंबी कविताओं और प्रबंधात्मकता के गुणसूत्र प्रारंभ से ही अनुस्यूत रहे हैं. वे बार बार पुराख्यानों की ओर लौटते थे और मानते भी रहे हैं कि पुराख्यान हमारी जातीय स्मृति का महत्वपूर्ण अंग हैं. वह चेतना और रुढि का अंतर्नाट्य है. वे कहते हैं पश्चिम ने इतिहास लिखे, हमने पुराख्यान जिए. इसलिए कि हमने काल को ताल या कुंआ नहीं माना, एक सदानीरा का संज्ञा दी, जिसका बखान जब भी कोई करेगा, पुराख्यान की प्रविधि ही अपनानी होगी. परीक्षित यहां केवल संज्ञा नहीं, एक ऐसे भाव का नाम है जो असमय अवसान की पीड़ा से उपजती है और कृष्ण जिसका होना ही लीला का पर्याय है. कृष्ण भी संज्ञा नहीं, एक चेतना का नाम है. उत्सवता का नाम है. इतने परिवर्तनशील हैं कृष्ण कि उन्हें किसी परिभाषा में बांध पाना मुश्किल है. परीक्षित होने से क्या, वह तो हर घड़ी परीक्षा से गुजर रहा है : यह जो प्रत्यभिज्ञा है/ कि मैं देह हूँ/ यहीं से शुरु कर परीक्षित! परीक्षित के बहाने कैलाश वाजपेयी ने दुरुह लगने वाले काल, अवसान और देह की कारा में निमग्न परीक्षित की मनोव्यथा की लगभग शल्य परीक्षा ही कर डाली है.

परीक्षित !

गिरने के लिए

पकना जरूरी है

प्रेम के लिए जैसे

पिघलना

बरसने के वास्ते

भाप बन कर

अपने आप फटना.

कभी किसी बच्चे से मिला है क्या तू

वह नहीं पूछता कभी नाम या वंश

अच्छा लगता है तो हँस देता है

बच्चे अपने में परमहंस है. (जेल और ताला)

कैलाश वाजपेयी ने हिंदी को दो प्रबंध काव्य दिए हैं. पृथ्वी का कृष्ण पक्ष एवं डूबा-सा अनडूबा तारा. पृथ्वी का कॄष्ण पक्ष के प्रकाशन के लगभग पंद्रह वर्ष बाद कैलाश वाजपेयी पुनः प्रबंधात्मकता की ओर लौटे और जैसा कि सदियों से महाभारत साहित्य के लिए उपजीव्य बना हुआ है, डूबा-सा अनडूबा तारा में भी उन्होंने महाभारत के सौप्तिक पर्व के अश्वत्थामा प्रसंग को काव्य-कथानक का आधार बनाया . इस संदर्भ में कुँवर नारायण और धर्मवीर भारती के बाद कैलाश वाजपेयी संभवतः ऐसे विरल कवि हैं, जिन्होंने मिथक से अपने काव्यचिंतन को समॄद्ध और संवलित किया है. डूबा-सा अनडूबा तारा वाजश्रवा के बहाने( कुँवर नारायण) की ही भाँति जितना प्रबंधात्मक विन्यास में अनुस्यूत है, उतना ही मुक़्त काव्य के रूप में विचारणीय एवं पठनीय . अश्वत्थामा के द्वारा द्रोपदी के पॉंच पुत्रों के वध के बाद जब उसका ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को दग्ध करने लगा तो कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया और भ्रूण रक्षा की. किन्तु भ्रूण हत्या का यह प्रसंग कैलाश वाजपेयी को भी लंबे अरसे से कचोटता और मथता रहा है. डूबा-सा अनडूबा तारा इसी की फलश्रुति है.

![]() महाभारत में कहा गया है, काल सबकी जड़ है. काल संसार के उत्थान का बीज है. काल ही अपने वश में करके उसे हड़फ लेता है. कभी काल बली रहता है, कभी वह निर्बल हो जाता है. समय बलवान था कि कृष्ण को एक ब्याध के बाण से बिंधना पड़ा. भ्रूण हत्या के निष्फल प्रयत्न से चिरजीवी, अभिशप्त अश्वत्थामा शिरोवेदना से ग्रस्त होकर घूम रहा है. अश्वत्थामा बली अवश्य था किन्तु विमूढ़ था. बाद में अपने किये का पछतावा भी उसे होता है. वह चिरजीवी भले हो किन्तु संसार के घटनाचक्र को तटस्थ देखने के लिए अभिशप्त है. अमरता उसके लिए बोझ है. कवि ने महाभारत से भ्रूणहत्या के प्रसंग को उठाया तथा वर्तमान में भ्रूण पर नाना प्रकार के होते अपकृत्यों से खिन्नमन इस काव्य की रचना संभव की. फिर भी कितना आश्चर्य है कि पांच पुत्रों के वध और उत्तरा के गर्भोच्छेद के दुष्प्रयत्न के बावजूद पॉंचाली ने उसका वध न कर उसे मुक़्त छोड़ देने का आग्रह किया. वही अश्वत्थामा आज चार अश्वत्थों(प्रभास क्षेत्र, बोध गया, माहेश्वर और काशी) के प्रतीक और प्रत्यय के रूप में अस्तित्ववान है. आज भी पीपल के पेड़ को कोई नहीं काटता, क़्योंकि उसे चिरजीवन का अभिशाप मिला है.

महाभारत में कहा गया है, काल सबकी जड़ है. काल संसार के उत्थान का बीज है. काल ही अपने वश में करके उसे हड़फ लेता है. कभी काल बली रहता है, कभी वह निर्बल हो जाता है. समय बलवान था कि कृष्ण को एक ब्याध के बाण से बिंधना पड़ा. भ्रूण हत्या के निष्फल प्रयत्न से चिरजीवी, अभिशप्त अश्वत्थामा शिरोवेदना से ग्रस्त होकर घूम रहा है. अश्वत्थामा बली अवश्य था किन्तु विमूढ़ था. बाद में अपने किये का पछतावा भी उसे होता है. वह चिरजीवी भले हो किन्तु संसार के घटनाचक्र को तटस्थ देखने के लिए अभिशप्त है. अमरता उसके लिए बोझ है. कवि ने महाभारत से भ्रूणहत्या के प्रसंग को उठाया तथा वर्तमान में भ्रूण पर नाना प्रकार के होते अपकृत्यों से खिन्नमन इस काव्य की रचना संभव की. फिर भी कितना आश्चर्य है कि पांच पुत्रों के वध और उत्तरा के गर्भोच्छेद के दुष्प्रयत्न के बावजूद पॉंचाली ने उसका वध न कर उसे मुक़्त छोड़ देने का आग्रह किया. वही अश्वत्थामा आज चार अश्वत्थों(प्रभास क्षेत्र, बोध गया, माहेश्वर और काशी) के प्रतीक और प्रत्यय के रूप में अस्तित्ववान है. आज भी पीपल के पेड़ को कोई नहीं काटता, क़्योंकि उसे चिरजीवन का अभिशाप मिला है.डूबा-सा अनडूबा तारा में कैलाश वाजपेयी ने अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कॄष्ण, विदुर, दारुक, सिद्धार्थ, सुजाता, कुशीनारा, भारती, शंकर, कबीर, लहरताल, नीमा, बाबा पीतांबर, अंधकूप आदि के पारस्परिक तारों को मिलाते और गूँथते हुए चारो पीपल यानी अमर अश्वस्थ की गाथा को विचारों की लड़ियों में गूँथा है. इस काव्य के प्रारंभ में कहा गया है: डूबा-सा अनडूबा तारा, अश्वत्थामा, जिसने देखा सच के पीछे का अँधियारा. अश्वत्थामा इस काव्य का नायक अथवा प्रतिनायक नहीं, बल्कि मात्र द्रष्टा है---घटनाओं का अन्वीक्षक. हमारी जातीय स्मृतियों को चार अश्वत्थों में टटोलते हुए कैलाश वाजपेयी ने न केवल अशरीरी छायातन अश्वत्थामा के प्रभास क्षेत्र में घटित वृत्तांतों का निरूपण किया है बल्कि बुद्ध और सुजाता, शंकर और भारती, नीमा और कबीर के प्रसंगों को बूढ़ी आँखों से झाँकते अश्वत्थामा की मनोवेदना की झलक भी यहाँ ध्वनित है जो इस युग में उसकी तरह भटकते लोगों की मनोव्यथा का प्रतीक और पर्याय है. कैलाश वाजपेयी ने अश्वत्थ की सांस्कृतिक महिमा का बखान कर अश्वत्थामा के चरित्र को माँजा और परिष्कॄत किया है, उसके आत्मविलाप और आत्मकरुणा को वाणी दी है. वह संजय की तरह महाभारत-द्रष्टा नहीं, अतिद्रष्टा है---अनगिनत युद्धों, पराभवों, प्रेतीले जीवन का द्रष्टा. अश्वत्थामा के आत्मसंवाद में हम कहीं न कहीं कवि का आत्मालाप भी सुन सकते हैं.

अश्वत्थ का एक और अर्थ है जो इस संसार से जुड़ता है. कैलाश वाजपेयी ने इस अश्वत्थ रूपी संसार को रूपायित करते हुए विभिन्न चरित्रों के माध्यम से जीवन से जुड़ी अनूभूतियों को दर्ज किया है. विदुर के बहाने वे नींद के बारे में कहते हैं, कभी-कभी पृथ्वी तक नींद के लिए तरसती है. नींद तो लिहाफ है दिन भर/मजूरी करने वालों के नंगे जिस्म पर फैला आकाश. पर कामी हत्यारों, धनपशुओं से नींद की अदावत है. कवि उन लोगों को बड़ा मानता है जो सारी रात जागते हैं ताकि दूसरे सो सकें. अश्वत्थामा के भीतर अपने अपकृत्य को लेकर अफसोस भी है. वह अपने को कृतघ्न कहता है. कृष्ण देखते हैं कि दुनिया मनोरथ की मारी है. नदी के तो किनारे होते हैं, पर मनोरथ का कोई तट नहीं होता. जैसे समय का समुद्र नहीं दीखता. संवादी केशव कुछ पते की बात कहते हैं, जैसे कि जिन फूलों को अभी खिलना है,उन्हीं की प्रतीक्षा सही प्रतीक्षा है. ब्याध अपने अपराध को लेकर भीतर से उद्वेलित होता है तो कृष्ण समझाते हैं, यहाँ हर किसी का वध हो रहा और हर कोई वध करने में लीन है. कृष्ण का जीवन बताता है कि क्षमा अनुकंपा की छाया में खिला फूल है. यह एक विरल घटना है. कृष्ण कर्तव्य के हिमायती हैं. उनका कथन कि हर ग्रंथ ग्रंथि है, शब्द मुर्दा/अनुभव की आग से/ न गुज़रे यदि हों/ वे पगे न हों राग में---कहीं न कहीं कैलाश वाजपेयी के कवि का भी अनुभव-सिक़्त संदेश है. अश्वत्थामा के बहाने कवि ने यह चिंता भी जताई है कि कर्मकांड की काई से जन जन को कैसे मुक़्ति मिले.

कहते हैं, यह पृथ्वी किसी अदृश्य की लीला का आख्यान है. कॄष्ण बाण से बिंधे, मारे गए, यदुवंशियों का नाश हुआ---सबके पीछे नियति की लीला रही है. कृष्ण कहते भी तो हैं, वाण तो बहाना था---कृतज्ञ हूँ जरा व्याध का---चुकता हो गया/बीते किसी युग के उधार का. इस काव्य में पुरुष के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना भी व्यंजित है. महापुरुषों के बोध प्राप्त करने के पीछे भी स्त्रियों का योगदान रेखांकित है. बुद्ध को सुजाता, शंकराचार्य को भारती और कबीर को नीमा---विभिन्न स्त्री रूपों में अपने स्नेहन से सींचती और उन्हें ज्ञान की सरणियों पर ले जाने में मदद करती हैं. सुजाता तीखे प्रश्नों से सिद्धार्थ को झिंझोड़ती और कहती है,तुमने अभी देखा ही क़्या है सिद्धार्थ ! तुम तो पलायनवादी हो,महल में पले हो, व्यर्थ देह सुखा रहे हो. देश, घर, ममता, सौंदर्य सब कुछ पीछे भले छोड़ आए हो, पर तुम विरक़्त नहीं हुए हो. काम और भूख जीवन भर मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते-- और जब सुजाता की खीर खाकर सिद्धार्थ तृप्त हुए तभी वे बुद्ध कहलाए. सारनाथ में अपने उपदेशों का सारांश बाँटते हुए चार आर्यसत्यों के उद्घोष के साथ देशना की जिस प्रेमपगी वाणी में लोगों को जगाया, उसने राजाओं को लज्जा से पानी-पानी कर चीवर फहना दिया. हत्यारे अशोक को अहिंसा का अनुयायी बना दिया. भिक़्खुओं को सिखाया, औरों के लिए जीना शुरू करो. बाहर नहीं, भीतर को बदलो, वृक्षों की सेवा-टहल में रहो क़्योंकि के वे जिन्दगी के पहरुवे हैं---और सुनो! नाम में कुछ नहीं रखा है. मृत्यु से भयभीत न हो, उसका उपचार विपस्सना है. परस्परता में भरोसा रखो --और देखो---

इस तरह सोचो/ तुम्हारा कौफीन भी

किसी बुनकर के हाथ का पसीना है

तुम्हारे खड़ाऊँ भी किसी पेड़ के दिल में धड़कते छिपे बैठे थे

और यह ध्यान करने की चटाई पता नहीं

किन बूढ़ी आँखों ने दिये की लौ तले बनाई थी ( देशना-4)

हम सब जानते हैं, बुद्ध ने कुशीनारा में निर्वाण प्राप्त किया. उनके जीवन ने जताया कि सबका अपना अपना कुशीनारा है. सबको अंततः कुशीनारा ही जाना है. समस्त का अस्त हो जाता है कुशीनारा में. तीसरा अश्वत्थ साक्षी है कि माहेश्वर में भारती और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ में शंकर की विजय हुई. नालंदा और सोमनाथ ध्वस्त हुए. इतिहास पर पड़े खून की छींटे देखने के लिए वह विवश है. चौथा अश्वत्थ देखता है, कबीर लहरताल में पाए गए. नीरू और नीमा ने पाला, अपनी कोख-जने जैसा ममत्व देकर कबीर को करघे के ताने-बाने के साथ जीवन रूपी करघे के ताने-बाने से भी परिचित कराया. कबीर सत्य के खोजी थे, कर्मकांड की निस्सारता से अवगत. माँ नीमा ने अज्ञातकुलशील कबीर को बाबा पीताम्बर पीर से मिलाया, उन्हें भी किसी और माँ ने पाला था. पीर ने कबीर को राह बताई और कहा, तुम्हें भी प्रेम की कहानी कहनी है. मन की दिव्य अनुभूति को जगाने वाला यह पद कबीरी ठाट का उदाहरण बन गया है--आया यहाँ कौन अपने से/ और किसे कब जाना/ गा रे मन मौलाना. आखिर हम सब भी तो किसी न किसी की इच्छा का ही परिणाम हैं.

कॄष्ण, बुद्ध, शंकर और कबीर सबके मन की थाह लेता हुआ अश्वत्थामा पानी में पड़ी मछली-सा उकता जाता है और सर्गविहीन सदी के रेले में जब वह एक अंधे कुएं में उगे नन्हें पीपल से बात करता है तो पाता है, हर कोई इस दुनिया में भोग के रोग से ग्रस्त है. फूँजी और विज्ञान अमरता की खोज में लगे हैं. सभी अमरता के आकांक्षी हैं. जबकि उसे अपनी अमरता से ऊब होने लगी है. मनुष्य पृथ्वी का ऋतुचक्र बदलने पर आमादा है जबकि उसके ध्रुवांत पिघल रहे हैं. नदियों की राहें अवरुद्ध हैं. कृष्ण, बुद्ध, शंकर और कबीर की सिखावन के बावजूद कुछ भी नहीं बदला है, मनुष्य की प्रवृत्तियाँ वैसी ही हैं बेलगाम और पारिस्थितिकी के संकट लगातार बढ़ रहे हैं. कैलाश वाजपेयी का यह काव्य दिक़्काल की दूरियाँ नापता है. इसका उत्स भले ही भ्रूणहत्या का एक विकल कर देने वाला प्रसंग हो, इसके विस्तारधायी और समावेशी आख्यान में कृष्ण, बुद्ध, शंकर और कबीर के संदेश निहित हैं. वाजपेयी ने अपने स्वभाव और कविसुलभ मस्ती के अनुरूप इसे रचा है. कहते हैं, अपने उत्तरवय में हर व्यक्ति अनुभव में पगी भाषा बोलता है. कैलाश वाजपेयी ने अनुभवसिद्ध भाषा में अश्वत्थामा के अन्तरावलोकन से अपने कवि-मन की खिड़कियाँ खोली हैं और पर्यावरण के संकट से जूझती पृथ्वी को बचाने के लिए आकुल गुहार लगाई है.

मैंने कैलाश वाजपेयी को सूफी मन वाला कवि कहा है. 1991 में आया उनका संग्रह सूफीनामा इसका साक्ष्य है. इस छोटे से संग्रह में तमाम ऐसी कविताएं हैं जिनसे कैलाश वाजपेयी के मानवीय चिंतन का वृहत्तर फलक दृष्टिगत होता है. एक ऐसी ही कविता ' जब तुम्हें पता चलता' यहां है जिसे उनकी कुछ चुनिंदा लोकप्रिय कविताओं में रखा जा सकता है:

अगर तुम्हें गर्भ में पता चलता,

जिस घर में तुम होने वाले हो

नमाज़ नहीं पढ़ता

वहाँ कोई यज्ञ होम

कीर्तन नहीं होता

कोई नहीं जाता रविवार को

गिरिजाघर या ग्रंथपाठ में

अगर तुम्हें यह पता चलता

पेट के निदाघ और

पर्व के हिसाब से

अधेड़ बाप

कभी बनाता है

रंगीन काग़ज़ के ताजिए

ईसा का तारा

कभी दुर्गा गणेश

कभी ऊँचाई को थाहते

सिर्फ़ आकाशदीप

नीले हरे जोगिया

अगर तुम्हें यह पता चलता

तब तुम क्या करते

क्या माँ बदलते?

सूफीनामा कविता में जैसे उनके भीतर का संत बोल रहा हो, वे सदैव एक गैरिकवसना छवि से अभिभूत रहे. वैसा ही ताना वैसा ही बाना, वैसी ही सोच. उनकी पदावलियों को ध्यान से सुना गुना जाए तो बेशक इस दुनिया से उनकी विक्षुब्धता छुपी न थी, पर जगह ब जगह उनके अनुभवों का सार सत्व-रूप में समाया है:

तुम अगर और कहीं कुछ

हो सकते होते तो हो गए होते फिर

यहाँ नहीं होते

इसमें भी उसका शुक्र मानना

आग जले जिस्म का एक ही इलाज है

बिजली गिर जाए

वही धूप बत्ती धन्य होती है

जो अपने को खाये

खाती चली जाए.

और समाधिवेला में कैलाश वाजपेयी का यह सूफियाना तेवर गूँजता है. कवि के मौन को पूरी तरह मुखर करते हुए और तब लगता है यह एक साधक कवि का कथन है. अनुभूति के रसायन और संवेदनासिद्ध काव्यानुभूति से परिपक्व :

तुम्हारी हिसाब से वह आदमी आदमी नहीं

शोर न मचाए जो नि:शोक हो

जो सोच की दूरबीन से

घाव गिने पृथ्वी के

दु:ख की प्रदर्शनी लगाए

इश्तहार दे रोग-जोग का

और कविता का अंत होता है इस सीख से कि ---

वह आदमी है विचारशील

वह आदमी है काम का

तुमने सिक्के का यह पहलू अभी-अभी देखा है

जलती नहीं कोई आग बिना ईंधन के

बीज जब मिटता है

अंकुर होता है

अभी-अभी मोर नाचा है गूँजी बाँसुरी

अमृत अभी-अभी बरसा है

अभी-अभी जला है चिराग़

धैर्य धरना

हर जन्म दूसरी तरह का देहान्त है

हर जीत के आगे-पीछे शिकस्त

इसलिए सफलता से डरना

डूबना तो तय है इसलिए, नाव नहीं, नदी पर

भरोसा करना. (समाधिवेला, सूफीनामा)

कैलाश वाजपेयी कवि होने के साथ साथ अपने समय के एक बड़े चिंतक थे और आज यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि उनका कवि बड़ा है या चिंतक. अनहद, शब्द संसार, आधुनिकता का उत्तरोत्तर व है कुछ दीखै और जैसी कृतियां उनके चिंतन की प्रशस्त चेतना की नुमाइंदगी करती हैं. विश्व की तमाम प्रसिद्ध कृतियों, दार्शनिकों, लेखकों, चिंतकों पर उन्होंने लिखा है तथा भारतीय व पाश्चात्य दर्शन के बारीक से बारीक तत्वों को उन्होंने आत्मसात किया है. है कुछ दीखै और उनकी आखिरी गद्यकृति है जो यह जताती है कि उनके अध्ययन का कैनवस किसी प्रकार की संकीर्णता से घिरा न था. उसमें मार्क्स भी समा सकते थे और गांधी भी. सार्त्र भी और कणाद भी. पाणिनि भी और जे कृष्णमूर्ति भी. बुद्ध का तो पूरा जीवनदर्शन ही उनके चिंतन में समाया था. वे कवि से ज्यादा एक दार्शनिक की तरह जीना और दिखना चाहते थे. अनेक देशों की यात्राओं के दौरान यूरोप और पश्चिम की व्याधियों को उन्होंने निकट से देखा और जाना था. एक बार कहने लगे ओम जी एक दिन हम सब वृद्ध लोग अकेले रह जाएंगे या किसी ओल्डएज होम के हवाले होंगे. विदेशों में तो बूढे लोगों की घर में जगह नही है. वे शहर के बाहर रहने को अभिशप्त हैं. वहां की सभ्यता इसकी इजाजत नहीं देती कि वे साथ रह सकें. यहां इस कालोनी के तमाम घरों में केवल बूढे लोग रह रहे हैं. उनके सुयोग्य पुत्र विदेशों में हैं. भारत में भी एकल परिवारों के साथ बुजुर्गों को अकेले जीवनयापन करना पड़ रहा है या वे किसी कोने अँतरे या गैरज में अपने दिन काटने को विवश हैं. यह हमारी सभ्यता का अकेलापन है. ऐसे में मुझे भी लगता है कभी किसी ओल्ड एज होम की शरण न लेनी पड़े. उनके इस कथन में एक गहरी पीड़ा उपनिबद्ध थी.

कैलाश वाजपेयी का स्वर जैसे हिंदी कविता में विरल है, वैसे ही उनका तत्वचिंतन भी निबंधकारों में सबसे अलग. उनके कविता संग्रहों के शीर्षक एवं सार-तत्व से ग़ुज़रते हुए देखें तो यह लगेगा कि वे दुनिया के संकटों को अपनी कविता की कूटभाषा में व्याख्यायित कर रहे हैं. अनेक कविता संग्रहों के साथ साथ उनके दो काव्यात्मक आख्यान भी आए किन्तु उनका चिंतक शुद्ध कविता की खोज में रमा न रह कर विश्व वैचारिकी की सतत यात्रा करता रहा है. उनकी कविता न केवल अपने समय के संकटों का भाष्य है बल्कि वह बुद्ध की-सी देशना भी है. वह दरअसल मानवीय भूख की तृप्ति का उपाय खोजती हुई कविता है. हिंदी आलोचना का दुर्भाग्य है कि वह कैलाश वाजपेयी जैसे कालजयी कवि को जैसे लोकोत्तर संसार का कवि मानती है और कुछ कुछ अध्यात्म और तत्वचिंतन के खाते में डालकर चुप लगाए बैठी है, लेकिन कैलाश वाजपेयी के पास विश्व-यायावरी से अनेक तीखे-मीठे अनुभव हैं, दर्शन, अध्यात्म, संत साहित्य एवं आधुनिकतावादी चिंतकों के गहरे सान्निध्य में रहते हुए अपनी ऐकांतिक अध्यवसायिता से उन्होंने जो कुछ रचा और सिरजा है उसे उन्होंने समय समय पर अपने चिंतनपरक निबंधों में समाहित किया है.

अपने वैचारिक निबंधों में उन्होंने एक ऐसी दुनिया से साक्षात्कार कराया है जो उपनिषद, देशना, यंत्र- मंत्र, दर्शन, द्वैत द्वैत, प्रेम, भक्ति, अस्तित्व, सत्ता, नियतिवाद, सांख्य, निक्षेपवाद, लोकाचार, कृष्ण, बुद्ध,

तुकाराम, दादू, कणाद, मार्क्स, पाणिनि, तुलसी, केशव, शंकरदेव, रामकृष्ण परमहंस, मत्स्येन्द्रनाथ, आयुर्वेद, रेकी, नाद-निनाद तथा आस्था और जड़ता के तमाम प्रश्नों पर ज्ञानोद्दीप्त करने वाले चिंतन से भरी है.

वे अपने समय के कुछ विरल लोगों में हैं जिन्होंने दुनिया भर की विचारधाराओं को प्रभावित करने वाले पुराणाधुनिक चिंतकों की सैकड़ों पुस्तकों का पारायण किया है. शब्द-संसार ऐसी ही कुछ ख्यात पुस्तकों पर आधारित उनकी स्वतंत्र टिप्पणियों का सार है जिससे यह प्रकट होता है कि उनका अध्ययन विपुल और हमारी परंपरा में उपलब्ध साहित्य के साथ-साथ देश-देशांतर की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाला है.

जो लोग कैलाश वाजपेयी को जानते हैं वे समझते हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व का विकास कुछ अलग ढंग से किया है. लखनऊ रहते हुए उनका सान्निध्य आचार्य नरेन्द्रदेव, राधा कमल मुकर्जी एवं यशपाल जैसे लेखकों से रहा तो रुस, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन आदि देशों में रहकर उन्होंने मनुष्य के संकटों को निकट से पहचाना,वैभव और पूँजी के अतिरेक से जन्मी व्याधियों के दर्शन किए. विचारधाराओं के खोखलेपन से ऊब कर उनका मन अपनी बनायी वैचारिकी की ओर भागता था. भारतीय दर्शन, चिंतन की परंपरा में उन्हें मानवीय भूख को तृप्त करने की सामर्थ्य दीख पड़ती थी. उनकी कविताओं और निबंधों में उनकी यही बेकली भारतीय चिंतन की जड़ों की ओर बार बार उन्हें खींच ले जाती रही है. अपनी उद्विग्नता के बारे एक जगह उन्होंने स्वयं कहा है, रोटी आदमी को रुलाती है मगर भीतरी दिक् से कालांतर में एक और भूख आवाज देने लगती है. सामाजिकता और इस भूख के बीच तालमेल बिठा पाना बड़ा कठिन कौशल है. उनकी कविता में भी शायद इसीलिए पैगम्बरों, संतों, फ़कीरों, सूफियों और भौतिकता से अघाए उद्विग्न व्यक्ति की वाणी को अभिव्यक्ति मिली है जिसका परिपाक 'डूबा-सा अनडूबा तारा' में दीख पड़ता है.

उनके चिंतन का कोई ओर छोर नहीं है. जैसे पुराने ढंग के आख्यानों में अंतर्कथाओं का जाल मिलता है, उनके साथ बात करते हुए यह पता ही नहीं चलता था कि वे बोलते बोलते किन किन दिशाओं और अंतर्कथाओं में बिलम गए हैं. लेकिन इन वार्ताओं और बतकहियों में भी वे केंद्रीयता नही खोते थे, विषयेतर नही होते थे. सम्यक् का भाव उनके प्रतिपादन में दिखता था. अनेक प्रश्नाकुलताओं से घिरा कैलाश वाजपेयी का कवि-व्यक्तित्व अंतत: थक - हार कर बैठ जाने वाला व्यक्तित्व नहीं था, वह प्रश्नों के घेरे को तोड़ता हुआ भारतीय चिंतन के अंतर्जाल को भेदता हुआ आगे बढ़ता है और किसी न किसी अनुमन्य निष्कर्ष तक हमें ले आता है. ऐसा नही कि उनकी उपपत्तियॉं केवल दार्शनिकता का उद्भेदन करती हैं, वे आज के ज्वलंत मुद्दों से भी टकराती हैं तथा अपनी लक्ष्यभेदी दृष्टि से एक तार्किक सन्निधि तक पहुँचती हैं. वैदिक वाड़्मय, विश्वचिंतन और लोकाचार से गुजरते हुए कैलाश वाजपेयी ने अपने निबंधों की पीठ कहीं पैगंबरों,साधु-संतों, कवियों, दार्शनिकों और वैयाकरणों पर टिकाई है तो कहीं सृष्टि के अनिवार्य प्रश्नों नियति, कर्म, धर्म, जीवन, भविष्य और भूत, ब्रह्मांड आदि पर . अचरज यह कि इतनी सारी आवाजें उनके यहॉं गुँथी पड़ी हैं जिनकी गुत्थियॉं वही सुलझा सकते थे. यह दूसरे के वश का नहीं. किसी भी निबंध को आप खँगालें, सारे प्रयुक्त संदर्भ करीने से सँजोए और पिरोये हुए मिलते हैं. किसी सूत्र के भाष्य या अन्वय की-सी रूक्षता यहॉं नहीं है. इतने सारे संदर्भों को आत्मसात करने वाले चिंतक को लक्ष्य कर के ही कहा गया होगा: न सा सभा, यत्र न सन्ति वृद्धा:. ऐसे विद्वत्जनों से ही धरा फलवती होती है.

उनकी चिंतनपरक गद्य कृतियों का विमर्शमय संसार यह बताता है कि वाजपेयी की दिलचस्पी साहित्य के अलावा कितने ही साहित्येतर अनुशासनों में रही है. पूँजीवाद सभ्यता के विकारों, वैश्विक हलचलों, बाजारवादी आक्रामकताओं, बर्बरताओं, नस्लवादी स्वार्थपरताओं, नैतिक स्खलनों, अतिरेकों और परिवर्तनों की महीन से महीन कसमसाहट को उनके यहॉ बखूबी सुना जा सकता है. उनके वैचारिक निबंधों में तत्वचिंतन की महक है. हमारी औपनिषदिक पंरपरा कितनी प्रशस्त है पर हम उसके बारे में कितना कम जानते हैं. कैलाश जी ने वैदिक वांड्मय में गहरे संतरण किया है. पर इसे कोई 'इतिहास की शव-साधना' न समझे. उनकी जड़ें जितनी परंपरा में हैं उतनी ही आधुनिकता में. हम देख चुके हैं कि 'शब्द संसार' जैसी विलक्षण कृति में उन्होंने विश्व की चुनिंदा कोई छह दर्जन पुस्तकों पर चर्चा के बहाने राजनीति, दर्शन, प्रमात्रा भौतिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी एवं सभ्यता के संकटों पर वैश्विक परिदृश्य में व्याप्त विचारणाओं का गहन मंथन किया है. उन्होंने सरस्वती के सूखने का भी एक रोचक वृत्तांत यहॉं दिया है. पर उनकी दृष्टि कोई निरी अध्यात्मवादी नहीं है. उन्होंने वैज्ञानिकों की रहस्य-भाषा की भी वैज्ञानिक नज़रिए से पड़ताल की है तथा अणु सिद्धांत से लेकर क्वार्क युग्म तक की उपलब्धियों का बखान किया है. इन निबंधों में केवल गुरु-गंभीर चिंतन ही नहीं, नाना अंतर्कथाओं के विश्रांति-स्थल भी हैं. उदाहरणत:, बुद्ध का महानिभिष्क्रमण यानी राजमहल छोड़ने और सम्यक् सम्बुद्ध बनने की रोचक कहानी, मास्को में थियोसॉफी यानी ब्रह्मविद्या की ओर लौटता रुझान, बुद्ध की देशना का ढंग, कवि संत तुकाराम, नाम खुमारी नानका, लोकायत दर्शन आदि अनेक निबंधों में उन्होंने किस्सागोई का सलीका इस्तेमाल किया है. ऐसा भी नहीं कि गतानुगतिक ढंग से पुराण, उपनिषद और वैदिक प्रसंगों का उन्होंने अनुगायन किया है, बल्कि जगह ब जगह एक जागरूक लेखक के रूप में लोकाचार और सामाजिक जीवन में समाए कर्मकांड और पाखंड की निंदा भी की है.

'है कुछ, दीखे और' में रोचक कहानियॉं हैं जो पढने वाले को बांध लेती हैं . कनफूसियस के पिता जब सत्तर के थे तो वह जनमा और बाद में चलकर अध्यापक हुआ. एक बार शिष्यों के साथ जाते हुए उसे कब्रगाह से एक स्त्री के रोने की आवाज सुनायी दी. यह पूछने पर कि यहॉं कब तक और क्यों बैठी रहोगी तो उसने कहा, यहॉं मैं क्रूर शासकों की घिनौनी दृष्टि से तो बची रहूँगी. तब कन्फ्यूशियस ने शिष्यों को उपदेश दिया---'एक क्रूर नेता बाघ और भेड़िये से भी ज्यादा खतरनाक होता है.' आगे चल कर उसके उपदेश लोकप्रिय हुए. यह कन्फूसियस का ही कथन है कि : 'सच्चा प्रज्ञा पुरुष मजमा लगाकर उपदेश नहीं देता.' ऐसी ही रोचक कहानी संत गुर्जिएफ की है जिसकी ध्यानपद्धति विस्फोटक थी. परमहंस रामकृष्ण और धोती का किस्सा भी रोचक है. कैसे वे गंगा में ज्वार का नज़ारा देख पाए जबकि उनके शिष्य अपनी धोती आदि ही सँभालने में रह गए और ज्वार उतर गया. खुदापरस्ती में शहीद हुए एक सूफी सरमद की कहानी संभवत: पहली बार हम यहॉं पढ़ते हैं जो अल्लाह के प्रेम में पागल होकर औरंगजेब के हाथो अपना सर कलम करवा बैठा पर कलमा पढ़ने के हुक्म की तामील न की. सूफी संत मंसूर अल-हल्लाज मुस्लिम कट्टरता की भेंट चढ़ गए क्योंकि कहीं न कहीं वह इस्लाम की कुछ बुनियादी अवधारणाओं के सख्त विरोध में था. आयुर्वेद के प्रणेता धनवन्तरि की दिलचस्प कहानी यहॉं उपलब्ध है. इसी तरह सुंदरदास, नामदेव, मार्क्स, महावीर, तिरुवल्लुवर, सरहपा, गोरखनाथ, रज्जब, तुलसीदास, पाणिनि, कपिल मुनि जैसी कई महाविभूतियों पर कैलाश वाजपेयी ने अलग ढंग से लिखा है. संतों की सहिष्णुता के अनेक उदाहरण उन्होंने यहां दिए हैं. एक करोड़ अभंग लिखने वाले तुकाराम पर कुपित होकर भले ही पं.रामेश्वर भट्ट ने खौलता पानी डाल दिया हो, उनके त्वचारोग से ग्रस्त होने पर अभंग गाकर उन्होंने ही उसे व्याधि-मुक्त किया. 'आपद्घर्म' क्या है इसे उन्होंने भूख से व्याकुल विश्वामित्र के एक उदाहरण से स्पष्ट किया है कि कैसे उन्होंने चांडाल के घर बासी भोजन कर अपनी क्षुधा तृप्त की. लेकिन जब खाने के बाद वही चांडाल पानी लेकर पहुँचा तो उसे धर्मभ्रष्ट कह कर कुपित हो गए. कहा, क्षुधा मिटाना मेरा आपद्धर्म था, पर यह जल पीने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. गॉंधी के सत्य के प्रयोगों की अनेक कहानियॉं प्रचलित हैं. एक का उल्लेख यहां भी है. गुड़ खाकर दांत खराब कर लेने वाले बेटे की शिकायत लेकर आई मां की बातें सुन गांधी ने उसे एक हफ्ते बाद आने को कहा. जब वह दोबारा आई तो अपने टूटे दॉंत दिखा कर गॉंधी ने उस बच्चे से कहा कि गुड़ खाने से तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा. मॉं ने कहा कि यह तो आप पहले ही बता सकते थे तो गॉंधी ने कहा कि मैं तब खुद गुड़ बहुत चाव से खाता था. इसलिए उपदेश देने से पहले मुझे लगा कि पहले स्वयं अपनी आदत से मुक्त हो लूँ तभी उस दिन मैं तुम्हारे बेटे को ऐसी नसीहत न दे सका. 'है कुछ, दीखे और ' ---ऐसी ही जानकारियों, कहानियों, विचारों और प्रेरक वार्ताओं का सारांश है.

कैलाश वाजपेयी की कविता जैसे सार्वकालिक है; वह केवल समकालीनता के बोध से पीड़ित नही दिखती, वैसे ही उनका चिंतन इस बात से विमुख नही दीखता कि पुरानी चीजों में अब कुछ नया नहीं बचा. बल्कि ऐसे चिंतकों की पीढ़ी समाज से लुप्त हो रही है जो हमारी ज्ञान-विज्ञान की विरासत को सम्हाल कर रखे, जीवन के महनीय तत्वों को समाहित करने वाले गौरवग्रंथों से विमुख न हो. वाजपेयी ने अपने एक निबंध 'कूड़ाघर में तब्दील होता ब्रह्मांड' में यह जताया है कि वे सूचनाओं के सैलाब से नावाकिफ़ नही हैं. इसीलिए आज के समय को यांत्रिक विकास का चरम चरण मानते हुए वह यह कहना भूल नहीं जाते कि आज ब्रह्मांड में इतने फिजूल के क्षत विक्षत उपकरण घूम रहे हैं कि वह खुद एक कूड़ाघर की शक्ल में तब्दील होता जा रहा है. अचरज यही कि तकनीक के उन्नत शिखरों से लोगों को पतन का ढलान वैसा नहीं दीखता जैसा एक कवि को. उनके सारभूत चिंतन और काव्यसृजन का प्रतिपाद्य यही है. उनके धुनी कवि-व्यक्तित्व में जिस तरह की तटस्थता और निर्वैयक्तिकता सांस लेती थी, वैसा निर्बंध, निस्संग, निर्मल और सूफी कवि-मन कैलाश वाजपेयी के सिवा भला और कौन हो सकता है. कैलाश वाजपेयी इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनके शब्द हमारे बीच हमेशा रहेंगे. तमाम दार्शनिक-आध्यात्मिक अभिवृत्तियों के बावजूद उनकी चिंताएं दुनियावी और मानवीय थीं. उनके बारे में सोचते हुए मुझे उनकी जन्मफल शीर्षक कविता की ये पंक्तियां अक्सर मनुष्य जाति के लिए एक सनातन संदेश की तरह लगती हैं:

कहीं भी लड़ाई हो

मुझको लगता है गृहयुद्ध हो रहा है

लोगों से दुख का दान माँगता हूँ

बदले में देकर चंदन, कपूर,फूल,धूप,अगरबत्तियाँ

मैं चाहता हूँ सब पारपत्र जला दिए जाएं

किसी भी अंकुर का मुरझाना सार्वजनिक शोक हो

![]() जो आदमी-आदमी के बीच खाईं हों

जो आदमी-आदमी के बीच खाईं होंऐसे सब ग्रंथ अश्लील कहे जाऍं.-----------------ओम निश्चल

जी-1/506 ए,उत्तम नगर,नई दिल्ली-110059

मेल: omnishchal@gmail.com

फोन: 08447289976

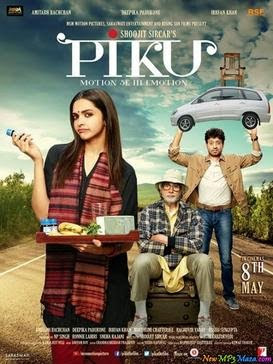

![]() स्तालिन-युग के बाद के पोलैंड की एक युवती है अन्ना,जो यतीम थी और 1960 के बाद के बरसों में में एक कॉन्वेंट में पली-बढ़ी है.उसे चर्च में ‘नन’ या ‘सिस्टर’ बनना ही है लेकिन अंतिम दीक्षा के पहले उसकी वरिष्ठ पुरोहितानियाँ उसे बताती हैं कि वह पैदाइशी ईसाई नहीं, यहूदी है और उसका असली नाम ईदा था.अब सिर्फ़ उसकी असली मौसी वान्दा ग्रूज़ जिंदा है और अन्ना उर्फ़ ईदा चाहे तो नन बनने-न बनने का फ़ैसला लेने से पहले उससे कुछ दिनों के लिए पहली और आख़िरी बार मिल सकती है.मौसी वान्दा स्तालिन-युग में एक जज थी,अभी भी है और उसने कई पोलिश देशभक्तों को फाँसी दी थी.वह अब एक अधेड़ अल्कोहलिक और सैक्स-विक्षिप्त हो चुकी है.ईदा जानना चाहती है कि उसके माता-पिता हिटलर,स्तालिन और दूसरे विश्व-युद्ध के ज़माने के पोलैंड में कैसे मारे गए थे और उनकी कब्रें अगर हैं तो कहाँ हैं.के भान्जी के साथ मौसी वान्दा भी यह मालूम करना चाहती है.यह जटिल और जोखिम-भरी तलाश उन्हें पोलैंड के अंदरूनी गाँवों में ले जाती है और आखिरकार उनका सामना इस सचाई से होता है कि जिस ईसाई पोलिश किसान ने जान का ख़तरा उठाकर ईदा के माँ-बाप को पनाह दी थी उसी ने उनकी ज़मीन-जायदाद की लालच में उनकी ह्त्या कर दी थी.ईदा और वान्दा उस किसान का क्या फैसला करें ? ईदा कैथलिक-ईसाई नन बने या अपनी ‘’असली’’ यहूदियत में लौट जाए ? मौसी जिस शहराती दुनिया में रहती है उसमें जवान लड़के हैं,नाइट क्लब हैं,नाच-गाना-नशा है,आलिंगन-चुम्बन हैं,’लाइफ़’ है.ईदा लौट कर गिरजाघर की सन्यासिन बन जाए या रुक कर मौसी के भौतिक ‘सुखों’ के संसार को गले लगा ले ?

स्तालिन-युग के बाद के पोलैंड की एक युवती है अन्ना,जो यतीम थी और 1960 के बाद के बरसों में में एक कॉन्वेंट में पली-बढ़ी है.उसे चर्च में ‘नन’ या ‘सिस्टर’ बनना ही है लेकिन अंतिम दीक्षा के पहले उसकी वरिष्ठ पुरोहितानियाँ उसे बताती हैं कि वह पैदाइशी ईसाई नहीं, यहूदी है और उसका असली नाम ईदा था.अब सिर्फ़ उसकी असली मौसी वान्दा ग्रूज़ जिंदा है और अन्ना उर्फ़ ईदा चाहे तो नन बनने-न बनने का फ़ैसला लेने से पहले उससे कुछ दिनों के लिए पहली और आख़िरी बार मिल सकती है.मौसी वान्दा स्तालिन-युग में एक जज थी,अभी भी है और उसने कई पोलिश देशभक्तों को फाँसी दी थी.वह अब एक अधेड़ अल्कोहलिक और सैक्स-विक्षिप्त हो चुकी है.ईदा जानना चाहती है कि उसके माता-पिता हिटलर,स्तालिन और दूसरे विश्व-युद्ध के ज़माने के पोलैंड में कैसे मारे गए थे और उनकी कब्रें अगर हैं तो कहाँ हैं.के भान्जी के साथ मौसी वान्दा भी यह मालूम करना चाहती है.यह जटिल और जोखिम-भरी तलाश उन्हें पोलैंड के अंदरूनी गाँवों में ले जाती है और आखिरकार उनका सामना इस सचाई से होता है कि जिस ईसाई पोलिश किसान ने जान का ख़तरा उठाकर ईदा के माँ-बाप को पनाह दी थी उसी ने उनकी ज़मीन-जायदाद की लालच में उनकी ह्त्या कर दी थी.ईदा और वान्दा उस किसान का क्या फैसला करें ? ईदा कैथलिक-ईसाई नन बने या अपनी ‘’असली’’ यहूदियत में लौट जाए ? मौसी जिस शहराती दुनिया में रहती है उसमें जवान लड़के हैं,नाइट क्लब हैं,नाच-गाना-नशा है,आलिंगन-चुम्बन हैं,’लाइफ़’ है.ईदा लौट कर गिरजाघर की सन्यासिन बन जाए या रुक कर मौसी के भौतिक ‘सुखों’ के संसार को गले लगा ले ? ![]() इस बरस का विदेशी फिल्म ऑस्कर जीतनेवाली निदेशक पावेल पाव्लिकोस्कीकी पोलिश फिल्म ‘’ईदा’’ सिर्फ़ इतनी-ही चुनौतियाँ पेश करती तब भी कोई बात थी - तत्कालीन इतिहास,समाज,संस्कृति और राजनीति के जो प्रश्न वह उठाती है उन्होंने पोलैंड और यूरोप,ईसाइयों और यहूदियों,दक्षिणपंथियों और वामपंथियों के बीच एक गहरा विवाद खड़ा कर दिया है जिसकी छाया सैकड़ों वर्षों और लाखों वर्ग-किलोमीटरों तक पहुँचती है.एक कैथलिक-समर्थक प्रतिक्रियावादी वैबसाइट ने उसे ‘देश-विरोधी’कहा है.यूरोपीय संसद के एक पोलिश सदस्य ने कहा है कि यह एक अजीब फिल्म है जिसमें यहूदी-संहार Holocaust तो है,जर्मन नहीं हैं,यहूदियों को नात्सी नहीं मारते,लालची और घिनौने पोलिश किसान मारते हैं.’पोलिश मानहानि-विरोधी लीग’ने हज़ारों दस्तखतों के साथ माँग की है कि ‘ईदा’ के प्रोड्यूसर फिल्म की शुरूआत में यह प्रति-वक्तव्य (‘डिस्क्लेमर’) दें कि पोलैंड पर उन दिनों नात्सी जर्मनी का कब्जा था,जर्मनों ने पोलिश यहूदियों की हत्याएँ कीं, हज़ारों पोलिश नागरिकों को यहूदियों को शरण देने के कारण मार डाला गया फिर भी वह बाज़ नहीं आए,पोलैंड की तत्कालीन ‘देशभक्त भूमिगत सरकार’ने यहूदियों को संकट में डालनेवाले पोलिश नागरिकों को सज़ा दी, और इजराइल के ‘याद वाशेम संस्थान’ ने नात्सियों के ज़माने में यहूदियों की मदद करने के लिए सबसे अधिक पदक पोलिश नागरिकों को ही दिए हैं.

इस बरस का विदेशी फिल्म ऑस्कर जीतनेवाली निदेशक पावेल पाव्लिकोस्कीकी पोलिश फिल्म ‘’ईदा’’ सिर्फ़ इतनी-ही चुनौतियाँ पेश करती तब भी कोई बात थी - तत्कालीन इतिहास,समाज,संस्कृति और राजनीति के जो प्रश्न वह उठाती है उन्होंने पोलैंड और यूरोप,ईसाइयों और यहूदियों,दक्षिणपंथियों और वामपंथियों के बीच एक गहरा विवाद खड़ा कर दिया है जिसकी छाया सैकड़ों वर्षों और लाखों वर्ग-किलोमीटरों तक पहुँचती है.एक कैथलिक-समर्थक प्रतिक्रियावादी वैबसाइट ने उसे ‘देश-विरोधी’कहा है.यूरोपीय संसद के एक पोलिश सदस्य ने कहा है कि यह एक अजीब फिल्म है जिसमें यहूदी-संहार Holocaust तो है,जर्मन नहीं हैं,यहूदियों को नात्सी नहीं मारते,लालची और घिनौने पोलिश किसान मारते हैं.’पोलिश मानहानि-विरोधी लीग’ने हज़ारों दस्तखतों के साथ माँग की है कि ‘ईदा’ के प्रोड्यूसर फिल्म की शुरूआत में यह प्रति-वक्तव्य (‘डिस्क्लेमर’) दें कि पोलैंड पर उन दिनों नात्सी जर्मनी का कब्जा था,जर्मनों ने पोलिश यहूदियों की हत्याएँ कीं, हज़ारों पोलिश नागरिकों को यहूदियों को शरण देने के कारण मार डाला गया फिर भी वह बाज़ नहीं आए,पोलैंड की तत्कालीन ‘देशभक्त भूमिगत सरकार’ने यहूदियों को संकट में डालनेवाले पोलिश नागरिकों को सज़ा दी, और इजराइल के ‘याद वाशेम संस्थान’ ने नात्सियों के ज़माने में यहूदियों की मदद करने के लिए सबसे अधिक पदक पोलिश नागरिकों को ही दिए हैं.![]() सच तो यह है कि सदियों के पारम्परीण यहूदी-ईसाई द्वेष,हिटलर,दूसरे विश्व युद्ध,स्तालिन तथा पूर्व सोवियत संघ और ब्लॉक ने मिलकर सभी यूरोपीय देशों के बहुआयामीय इतिहासों को शायद हमेशा के लिए बहुत जटिल बना डाला है और उनकी सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए सामूहिक संतुलित मन-मस्तिष्क की दरकार है.’ईदा’ यह कहीं नहीं कहती कि सभी ईसाई पोलिश नागरिक या किसान लालची हत्यारे थे या सभी यहूदी और वामपंथी वास्तविक या काल्पनिक अपराधों के लिए ईसाई पोलिश नागरिकों से हिसाब बराबर कर रहे थे. ईदा जैसे सैकड़ों बच्चों को करीब एक हज़ार कैथलिक कान्वेंट की सिस्टरों ने ही तो बचाया था.यदि ’ईदा’ पर यहूदी-विरोधी होने का आरोप है तो समनाम नायिका सभी को क्षमा करती हुई,सारे प्रलोभनों का त्याग करती हुई सन्यासिनी बनती है.वान्दा ग्रूज़ का चरित्र भले ही एक वैसी वास्तविक महिला हेलेना वोलिंस्का पर आधारित है, पर फिल्म में अपने गहरे अपराध-बोध के कारण न्यायाधीश वान्दा आत्महत्या पर विवश होती है.

सच तो यह है कि सदियों के पारम्परीण यहूदी-ईसाई द्वेष,हिटलर,दूसरे विश्व युद्ध,स्तालिन तथा पूर्व सोवियत संघ और ब्लॉक ने मिलकर सभी यूरोपीय देशों के बहुआयामीय इतिहासों को शायद हमेशा के लिए बहुत जटिल बना डाला है और उनकी सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए सामूहिक संतुलित मन-मस्तिष्क की दरकार है.’ईदा’ यह कहीं नहीं कहती कि सभी ईसाई पोलिश नागरिक या किसान लालची हत्यारे थे या सभी यहूदी और वामपंथी वास्तविक या काल्पनिक अपराधों के लिए ईसाई पोलिश नागरिकों से हिसाब बराबर कर रहे थे. ईदा जैसे सैकड़ों बच्चों को करीब एक हज़ार कैथलिक कान्वेंट की सिस्टरों ने ही तो बचाया था.यदि ’ईदा’ पर यहूदी-विरोधी होने का आरोप है तो समनाम नायिका सभी को क्षमा करती हुई,सारे प्रलोभनों का त्याग करती हुई सन्यासिनी बनती है.वान्दा ग्रूज़ का चरित्र भले ही एक वैसी वास्तविक महिला हेलेना वोलिंस्का पर आधारित है, पर फिल्म में अपने गहरे अपराध-बोध के कारण न्यायाधीश वान्दा आत्महत्या पर विवश होती है. स्तालिन-युग के बाद के पोलैंड की एक युवती है अन्ना,जो यतीम थी और 1960 के बाद के बरसों में में एक कॉन्वेंट में पली-बढ़ी है.उसे चर्च में ‘नन’ या ‘सिस्टर’ बनना ही है लेकिन अंतिम दीक्षा के पहले उसकी वरिष्ठ पुरोहितानियाँ उसे बताती हैं कि वह पैदाइशी ईसाई नहीं, यहूदी है और उसका असली नाम ईदा था.अब सिर्फ़ उसकी असली मौसी वान्दा ग्रूज़ जिंदा है और अन्ना उर्फ़ ईदा चाहे तो नन बनने-न बनने का फ़ैसला लेने से पहले उससे कुछ दिनों के लिए पहली और आख़िरी बार मिल सकती है.मौसी वान्दा स्तालिन-युग में एक जज थी,अभी भी है और उसने कई पोलिश देशभक्तों को फाँसी दी थी.वह अब एक अधेड़ अल्कोहलिक और सैक्स-विक्षिप्त हो चुकी है.ईदा जानना चाहती है कि उसके माता-पिता हिटलर,स्तालिन और दूसरे विश्व-युद्ध के ज़माने के पोलैंड में कैसे मारे गए थे और उनकी कब्रें अगर हैं तो कहाँ हैं.के भान्जी के साथ मौसी वान्दा भी यह मालूम करना चाहती है.यह जटिल और जोखिम-भरी तलाश उन्हें पोलैंड के अंदरूनी गाँवों में ले जाती है और आखिरकार उनका सामना इस सचाई से होता है कि जिस ईसाई पोलिश किसान ने जान का ख़तरा उठाकर ईदा के माँ-बाप को पनाह दी थी उसी ने उनकी ज़मीन-जायदाद की लालच में उनकी ह्त्या कर दी थी.ईदा और वान्दा उस किसान का क्या फैसला करें ? ईदा कैथलिक-ईसाई नन बने या अपनी ‘’असली’’ यहूदियत में लौट जाए ? मौसी जिस शहराती दुनिया में रहती है उसमें जवान लड़के हैं,नाइट क्लब हैं,नाच-गाना-नशा है,आलिंगन-चुम्बन हैं,’लाइफ़’ है.ईदा लौट कर गिरजाघर की सन्यासिन बन जाए या रुक कर मौसी के भौतिक ‘सुखों’ के संसार को गले लगा ले ?

स्तालिन-युग के बाद के पोलैंड की एक युवती है अन्ना,जो यतीम थी और 1960 के बाद के बरसों में में एक कॉन्वेंट में पली-बढ़ी है.उसे चर्च में ‘नन’ या ‘सिस्टर’ बनना ही है लेकिन अंतिम दीक्षा के पहले उसकी वरिष्ठ पुरोहितानियाँ उसे बताती हैं कि वह पैदाइशी ईसाई नहीं, यहूदी है और उसका असली नाम ईदा था.अब सिर्फ़ उसकी असली मौसी वान्दा ग्रूज़ जिंदा है और अन्ना उर्फ़ ईदा चाहे तो नन बनने-न बनने का फ़ैसला लेने से पहले उससे कुछ दिनों के लिए पहली और आख़िरी बार मिल सकती है.मौसी वान्दा स्तालिन-युग में एक जज थी,अभी भी है और उसने कई पोलिश देशभक्तों को फाँसी दी थी.वह अब एक अधेड़ अल्कोहलिक और सैक्स-विक्षिप्त हो चुकी है.ईदा जानना चाहती है कि उसके माता-पिता हिटलर,स्तालिन और दूसरे विश्व-युद्ध के ज़माने के पोलैंड में कैसे मारे गए थे और उनकी कब्रें अगर हैं तो कहाँ हैं.के भान्जी के साथ मौसी वान्दा भी यह मालूम करना चाहती है.यह जटिल और जोखिम-भरी तलाश उन्हें पोलैंड के अंदरूनी गाँवों में ले जाती है और आखिरकार उनका सामना इस सचाई से होता है कि जिस ईसाई पोलिश किसान ने जान का ख़तरा उठाकर ईदा के माँ-बाप को पनाह दी थी उसी ने उनकी ज़मीन-जायदाद की लालच में उनकी ह्त्या कर दी थी.ईदा और वान्दा उस किसान का क्या फैसला करें ? ईदा कैथलिक-ईसाई नन बने या अपनी ‘’असली’’ यहूदियत में लौट जाए ? मौसी जिस शहराती दुनिया में रहती है उसमें जवान लड़के हैं,नाइट क्लब हैं,नाच-गाना-नशा है,आलिंगन-चुम्बन हैं,’लाइफ़’ है.ईदा लौट कर गिरजाघर की सन्यासिन बन जाए या रुक कर मौसी के भौतिक ‘सुखों’ के संसार को गले लगा ले ?  इस बरस का विदेशी फिल्म ऑस्कर जीतनेवाली निदेशक पावेल पाव्लिकोस्कीकी पोलिश फिल्म ‘’ईदा’’ सिर्फ़ इतनी-ही चुनौतियाँ पेश करती तब भी कोई बात थी - तत्कालीन इतिहास,समाज,संस्कृति और राजनीति के जो प्रश्न वह उठाती है उन्होंने पोलैंड और यूरोप,ईसाइयों और यहूदियों,दक्षिणपंथियों और वामपंथियों के बीच एक गहरा विवाद खड़ा कर दिया है जिसकी छाया सैकड़ों वर्षों और लाखों वर्ग-किलोमीटरों तक पहुँचती है.एक कैथलिक-समर्थक प्रतिक्रियावादी वैबसाइट ने उसे ‘देश-विरोधी’कहा है.यूरोपीय संसद के एक पोलिश सदस्य ने कहा है कि यह एक अजीब फिल्म है जिसमें यहूदी-संहार Holocaust तो है,जर्मन नहीं हैं,यहूदियों को नात्सी नहीं मारते,लालची और घिनौने पोलिश किसान मारते हैं.’पोलिश मानहानि-विरोधी लीग’ने हज़ारों दस्तखतों के साथ माँग की है कि ‘ईदा’ के प्रोड्यूसर फिल्म की शुरूआत में यह प्रति-वक्तव्य (‘डिस्क्लेमर’) दें कि पोलैंड पर उन दिनों नात्सी जर्मनी का कब्जा था,जर्मनों ने पोलिश यहूदियों की हत्याएँ कीं, हज़ारों पोलिश नागरिकों को यहूदियों को शरण देने के कारण मार डाला गया फिर भी वह बाज़ नहीं आए,पोलैंड की तत्कालीन ‘देशभक्त भूमिगत सरकार’ने यहूदियों को संकट में डालनेवाले पोलिश नागरिकों को सज़ा दी, और इजराइल के ‘याद वाशेम संस्थान’ ने नात्सियों के ज़माने में यहूदियों की मदद करने के लिए सबसे अधिक पदक पोलिश नागरिकों को ही दिए हैं.

इस बरस का विदेशी फिल्म ऑस्कर जीतनेवाली निदेशक पावेल पाव्लिकोस्कीकी पोलिश फिल्म ‘’ईदा’’ सिर्फ़ इतनी-ही चुनौतियाँ पेश करती तब भी कोई बात थी - तत्कालीन इतिहास,समाज,संस्कृति और राजनीति के जो प्रश्न वह उठाती है उन्होंने पोलैंड और यूरोप,ईसाइयों और यहूदियों,दक्षिणपंथियों और वामपंथियों के बीच एक गहरा विवाद खड़ा कर दिया है जिसकी छाया सैकड़ों वर्षों और लाखों वर्ग-किलोमीटरों तक पहुँचती है.एक कैथलिक-समर्थक प्रतिक्रियावादी वैबसाइट ने उसे ‘देश-विरोधी’कहा है.यूरोपीय संसद के एक पोलिश सदस्य ने कहा है कि यह एक अजीब फिल्म है जिसमें यहूदी-संहार Holocaust तो है,जर्मन नहीं हैं,यहूदियों को नात्सी नहीं मारते,लालची और घिनौने पोलिश किसान मारते हैं.’पोलिश मानहानि-विरोधी लीग’ने हज़ारों दस्तखतों के साथ माँग की है कि ‘ईदा’ के प्रोड्यूसर फिल्म की शुरूआत में यह प्रति-वक्तव्य (‘डिस्क्लेमर’) दें कि पोलैंड पर उन दिनों नात्सी जर्मनी का कब्जा था,जर्मनों ने पोलिश यहूदियों की हत्याएँ कीं, हज़ारों पोलिश नागरिकों को यहूदियों को शरण देने के कारण मार डाला गया फिर भी वह बाज़ नहीं आए,पोलैंड की तत्कालीन ‘देशभक्त भूमिगत सरकार’ने यहूदियों को संकट में डालनेवाले पोलिश नागरिकों को सज़ा दी, और इजराइल के ‘याद वाशेम संस्थान’ ने नात्सियों के ज़माने में यहूदियों की मदद करने के लिए सबसे अधिक पदक पोलिश नागरिकों को ही दिए हैं. सच तो यह है कि सदियों के पारम्परीण यहूदी-ईसाई द्वेष,हिटलर,दूसरे विश्व युद्ध,स्तालिन तथा पूर्व सोवियत संघ और ब्लॉक ने मिलकर सभी यूरोपीय देशों के बहुआयामीय इतिहासों को शायद हमेशा के लिए बहुत जटिल बना डाला है और उनकी सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए सामूहिक संतुलित मन-मस्तिष्क की दरकार है.’ईदा’ यह कहीं नहीं कहती कि सभी ईसाई पोलिश नागरिक या किसान लालची हत्यारे थे या सभी यहूदी और वामपंथी वास्तविक या काल्पनिक अपराधों के लिए ईसाई पोलिश नागरिकों से हिसाब बराबर कर रहे थे. ईदा जैसे सैकड़ों बच्चों को करीब एक हज़ार कैथलिक कान्वेंट की सिस्टरों ने ही तो बचाया था.यदि ’ईदा’ पर यहूदी-विरोधी होने का आरोप है तो समनाम नायिका सभी को क्षमा करती हुई,सारे प्रलोभनों का त्याग करती हुई सन्यासिनी बनती है.वान्दा ग्रूज़ का चरित्र भले ही एक वैसी वास्तविक महिला हेलेना वोलिंस्का पर आधारित है, पर फिल्म में अपने गहरे अपराध-बोध के कारण न्यायाधीश वान्दा आत्महत्या पर विवश होती है.

सच तो यह है कि सदियों के पारम्परीण यहूदी-ईसाई द्वेष,हिटलर,दूसरे विश्व युद्ध,स्तालिन तथा पूर्व सोवियत संघ और ब्लॉक ने मिलकर सभी यूरोपीय देशों के बहुआयामीय इतिहासों को शायद हमेशा के लिए बहुत जटिल बना डाला है और उनकी सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए सामूहिक संतुलित मन-मस्तिष्क की दरकार है.’ईदा’ यह कहीं नहीं कहती कि सभी ईसाई पोलिश नागरिक या किसान लालची हत्यारे थे या सभी यहूदी और वामपंथी वास्तविक या काल्पनिक अपराधों के लिए ईसाई पोलिश नागरिकों से हिसाब बराबर कर रहे थे. ईदा जैसे सैकड़ों बच्चों को करीब एक हज़ार कैथलिक कान्वेंट की सिस्टरों ने ही तो बचाया था.यदि ’ईदा’ पर यहूदी-विरोधी होने का आरोप है तो समनाम नायिका सभी को क्षमा करती हुई,सारे प्रलोभनों का त्याग करती हुई सन्यासिनी बनती है.वान्दा ग्रूज़ का चरित्र भले ही एक वैसी वास्तविक महिला हेलेना वोलिंस्का पर आधारित है, पर फिल्म में अपने गहरे अपराध-बोध के कारण न्यायाधीश वान्दा आत्महत्या पर विवश होती है..jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)