भूरीबाई को इस वर्ष के पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा के साथ ही उन्हें लेकर जिज्ञासा प्रकट की जाने लगी कि वे कौन हैं और उनका कार्यक्षेत्र क्या है ?

भूरीबाई विश्व की पहली आदिवासी(भील) चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा चित्रित की है. प्रसिद्ध चित्रकार और लेखक अखिलेश ने उनके चित्रकला की यात्रा को बड़े लगाव से यहाँ लिखा है,उनकी कला की बारीक विशेषताओं पर भी उनकी दृष्टि है, और जगदीश स्वामीनाथन भी यहाँ हैं जिन्होंने यह सब संभव किया.

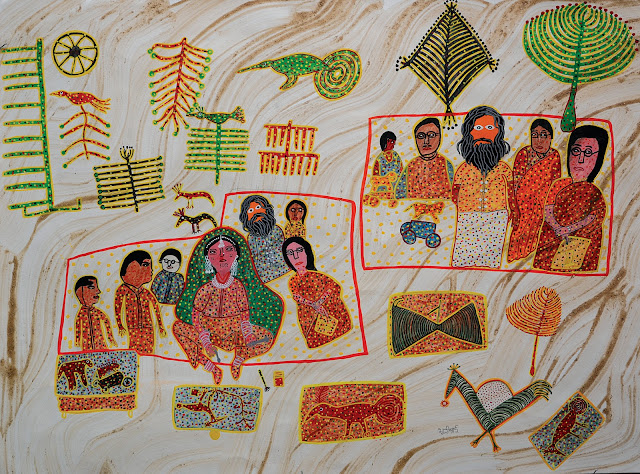

यह ख़ास आलेख भूरीबाई की कृतियों के साथ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है.

भूरीबाई

रूपकथा की आत्मकथा

अखिलेश

यह अनहोनी ही है. एक आदिवासी कलाकार ने अपनी आत्मकथा लिखी. मनुष्य के आत्मकथा लिखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, इस सन्दर्भ में यदि देखें, तो ‘आत्मकथा’ की शुरूआत चौथी शताब्दी से होती हैं, जहाँ एक चर्च के पादरी ने अपना गुनाह कबूल करने के लिए आत्मकथा लिखी. ये पादरी थे- आग्स्टीन. उन्होंने चालीस वर्ष की उम्र में अपनी आत्मकथा, जो एक Confessionके रूप में लिखी, जिसमें उन्होंने पूरी आत्मग्लानि के साथ यह कबूल किया कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्हें यह साहस मिल सका कि वो अभी तक के जीवन में किये गये कर्मों को धिक्कार सकें. तेरह खण्डों में लिखी गयी इस पहली उपलब्ध आत्मकथा से शुरूआत होती है अपने जीवन के बारे में लिखने की और एक लम्बे समय तक आत्मकथाएँ इसी से प्रभावित होकर लिखी जाती रहीं. उसके बाद ग्यारहवीं शताब्दी में अब्दुल्लाह इब्न बुलुजिन और पन्द्रहवीं शताब्दी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की ‘बाबरनामा’ उल्लेखनीय है.

इन आत्मकथाओं में अब उस वक्त के महत्त्वपूर्ण लोगों का अपने जीवन में रुचि लेने लगना और यह मानना भी शामिल हो गया कि दूसरे उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे. आत्मकथाओं के इस तरह के आत्म-केन्द्रित भ्रमजाल में बहुत से लोग फँस सकते हैं और अनेक प्रसिद्ध लोगों ने इसे लगभग नज़रअन्दाज़ भी किया. पोल क्ले और स्वामीनाथन ने आत्मकथा न लिख सिर्फ ऑटो-बायो-नोट भर लिखा है, जिसमें कुछ ही पन्नों में समग्र समा गया. ये वो लोग थे, जो चाहते तो लिख सकते थे.

फिर यह अनहोनी. भूरीबाई ने अपनी आत्मकथा चित्रित की. यहाँ यह दिलचस्प है कि एक आदिवासी समझ, जो समय की ऐतिहासिकता से, समय की एकरेखीय धारणा से सर्वथा मुक्त है, अपनी आत्मकथा लिख रहा है. भूरीबाई ने इसे दो स्तरों पर किया है. पहली बार उन्होंने जनजातीय संग्रहालय की एक दीवार पर और बाद में लगभग बावन चित्रों की शृंखला में. ‘आदि अनादि’ नाम की यह प्रदर्शनी रूपंकर, भारत भवन में चल रही है. क्या ये चित्र उन्हीं अर्थों में आत्मग्लानि से उपजे हैं?

क्या ये चित्र भूरीबाई का Confessionहै? क्या एक आदिवासी दिमाग जो कि ‘भील’ है, इस तरह की ‘दोष-स्वीकृति’ के लिए मन से तैयार होगा? क्या ये भूरीबाई का समर्पण है ईश्वर के समक्ष? यह सब विचारणीय है.

जब हम भूरीबाई से मिलते हैं और बात करते हैं तो यह सब नहीं पाते हैं. वे बेहद संकोची, किन्तु स्वतंत्र व्यक्तित्व की मालकिन हैं. उनमें भील जनजातीय ठसक भरपूर है. वे जब बात करती हैं तब आत्म-सम्मान की आभा की चमक उसमें झिलमिलाती रहती हैं. उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि कोई ऐतिहासिक समय होता है, किन्तु ‘भगोरिया’ अब वैसे नहीं मनाया जाता, जैसे उन्होंने मनाया था, इसका दुख ज़रूर बयान करती हैं. वे आत्मग्लानि में नहीं रहती हैं और उन्हें जीवन में किसी बात का खेद नहीं हैं. वे नहीं सोचतीं कि ये हुआ होता या ये किया होता तो ज़्यादा बेहतर होता. उन्होंने अपनी आत्मकथा कुछ सोचकर नहीं चित्रित की और इस तरह दुनिया में पहली आत्मकथा चित्रित हुई, जो आत्मग्लानि से नहीं संचारित है, जो दोष-स्वीकृति नहीं है, जो समर्पण नहीं है, जो इस भाव से नहीं चित्रित की कि कल कोई मेरे जीवन से प्रेरणा ले सके और उसमें कोई उम्मीद हो.

भूरीबाई ने इसे महज अपनी चित्रित करने की इच्छा, सृजनशीलता और कल्पना से चित्रित किया है. इन बावन चित्रों में हम देख सकते हैं कि ये समय के वो बावन पल हैं, जो भूरीबाई के मन-मस्तिष्क में जा बसे. शायद और भी होंगे. कई होंगे, किन्तु उन्होंने सिर्फ़ बावन चुने. ये चित्र भूरीबाई के सृजनात्मक कौशल और बौद्धिक कल्पनाशीलता का प्रमाण है. भूरीबाई शुरू से ही ईश्वर प्रदत्त इस प्रतिभा से परिचित थीं. उन्हें पता था और वे बचपन में माँ के साथ कई तरह के चित्रों की रचना में शामिल हुआ करती थीं.

भूरीबाई अब एक प्रख्यात चित्रकार हैं और शायद भीलों में उनके पहले किसी महिला चित्रकार ने इतनी ख्याति नहीं पायी. भीलों में यूँ भी पिठौरा आनुष्ठानिक चित्र बनाने वाले पुरुष ही होते हैं. पेमा फत्या इस वक्त के सबसे प्रमुख ‘लिखेन्द्रा’ हैं. याने चित्र लिखने वाला. भूरीबाई के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें आज इस मुकाम पर ले आया, इसकी पड़ताल करने पर एक घटना जो अब किस्सा हो गयी है, बतलाना ज़रूरी है.

भारत भवन बन रहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तेरह फरवरी की तारीख उद्घाटन के लिए मुकर्रर कर दी थी और निर्माण का काम जो अब तक सरकारी सुस्ती से चल रहा था, उसमें व्यावसायिक तेजी आ गयी. अनेक इंजीनियर, नेता, अफसर, सभी जायजा लेने के लिए आने लगे. काम को तेजी से बढ़ाने के लिए सभी स्तर पर कारीगर, मजदूर, इंजीनियर, ठेकेदार आदि की बढ़ोतरी की जाने लगी. इन्हीं में झाबुआ से आये मजदूरों से कहा गया अपने और साथियों को बुला लेने के लिए. और वहाँ पहले से काम कर रहे मजदूरों में भूरी की बड़ी बहन ने भूरी को भी काम पर लगा लिया. एक नवयुवती अपने सर पर बोझा लाने-ले जाने का काम करने लगी. तराशे पत्थरों को लाना, तगारी में सीमेंट, रेती भर कर लाना और मजदूरी के छोटे-मोटे काम करते हुए भूरी के दिन गुज़रने लगे. उसे दिन भर की मजदूरी के लिए रोजाना छह रुपये मिलते थे.

इसी बीच रूपंकर संग्रहालय के लिए आदिवासी इलाकों से भेजे गये युवा छात्रों के दल लौटने लगे. भारत भवन की आदिवासी कला दीर्घा के बन चुके हिस्सों में ये कलाकृतियाँ रखी जाने लगीं. बस्तर, मण्डला, बैतूल, झाबुआ, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ आदि अनेक जगहों से लौटे दल अपने साथ अनूठा अजूबा बटोर लाये थे और यह सब उन जगहों पर सुरक्षित रखा जा रहा था, जहाँ किसी तरह का निर्माण न चल रहा हो. इन्हीं कलाकृतियों में झाबुआ जिले से आई कलाकृतियों को देखने भूरी कभी किसी एक दोपहर रुक गईं. उसे इन कलाकृतियों को अनजाने परिवेश में देख अच्छा भी लग रहा था और कुछ अजीब भी.

स्वामीनाथन, जो रूपंकर के निदेशक के रूप में इस संग्रह अभियान को अपनी देखरेख और कल्पना से चला रहे थे, ने देखा कि एक आदिवासी नवयुवती इन कलाकृतियों को बड़े ध्यान से देख रही है. उन्होंने उससे पूछा कि क्या देख रही हो?

भूरी: ये मेरे गाँव की हैं.

स्वामी: तुम भी करती हो?

भूरी: नहीं.

स्वामी: यदि करना चाहो तो रंग और काग़ज़ हम देंगे.

भूरी: तो मैं कमाऊँगी क्या? यदि काम नहीं करूँगी.

स्वामी: कितना कमाती हो?

भूरी: छह रुपया रोज.

स्वामी:हम दस रुपये रोज देंगे. तुम हमारे लिए कुछ चित्र बनाओगी.

भूरी: नहीं.

स्वामी: क्यों?

भूरी: हम सिर्फ़ छह रुपया लेंगे. दस नहीं.

उसके बाद सब कुछ बदल गया. भूरीबाई ने जो रेखांकन किये, वो रूपंकर, आदिवासी कला संग्रह की अद्वितीय सम्पदा है. सरल, सहज अभिव्यक्ति जिसमें एक युवती के मन की कल्पनाओं का संसार जीवित हो उठा. भीलों का संसार, जो अब तक किसी ‘लिखेन्द्रा’ ने नहीं लिखा था. यह उस भीली जगत की सुदृढ़, सुगठित उपस्थिति थी, जो इस नवयुवती की साँसों से महक उठी थी. काले, सफेद रंग से ब्राउन बिटुमिन पेपर पर भूरी का ‘कल्पना लोक’ उड़ान ले रहा था. इन रेखांकनों का स्वामी जी पर इतना प्रभाव पड़ा कि इन्दिरा गांधी से भूरीबाई को मिलवाया गया. भूरीबाई अपनी वेषभूषा में इन्दिरा जी से इत्मीनान से मिली.

उसके बाद भूरी यहीं, भोपाल में बस गई. भगोरिया और अन्य त्यौहार, शादी-ब्याह के मौकों पर ही झाबुआ जाना होता. इतने बरसों में भूरीबाई का सम्बन्ध शहरी दुनिया से और प्रगाढ़ हुआ. भूरीबाई के काम करने के तौर-तरीके बदले. सामग्री बदली. देश-विदेश की यात्राएँ की, ढेरों मान-सम्मान मिले, किन्तु कथ्य न बदला. वही मुस्तैदी, वही कल्पनाशीलता और उसी अनघड़ परिष्कार में कलाकृतियाँ रचते-बसते भूरी अब भूरीबाई हो चुकी थी. अपने बच्चों को पालती-पढ़ाती अपनी गृहस्थी को शान से चलाती-सम्हालती भूरीबाई ने किसी एक दिन यह तय किया कि वो अपनी जीवनी को चित्रित करेगी.

भूरीबाई भील जनजाति की है. भील पश्चिमी मध्यप्रदेश के एक बड़े हिस्से में रहते हैं. इनका रहन-सहन बहुत ही आकर्षक है और मध्यप्रदेश में पाये जाने वाले आदिवासी समुदायों में भील अकेली जनजाति है जो हिंसक, बेरहम है. भीलों की उत्पत्ति के विषय में रोचक जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार है:

‘भील’ नाम द्रविड़ भाषा-परिवार के अन्तर्गत कन्नड़ के ‘बील’ शब्द से आया है, जिसका अर्थ ‘धनुष’ है. आदिम विश्वासों के साथ जीने वाली इस सरल स्वभाव जाति के लोग धनुष चलाने में सिद्धहस्त होते हैं. इनका नाम इनके गुण से मेल खाता है. इन्हें वन-पुत्र भी कहा जाता है. एक दन्तकथा के अनुसार ‘महादेव’ किसी शरीर व्याधि के कारण घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र में घूम रहे थे. वहाँ उन्होंने किसी जंगली जाति की अपूर्व सुन्दरी को देखा. वे उस पर मोहित हो गये और उनकी शरीर व्याधि भी दूर हो गई. उन्होंने उस सुन्दरी से ब्याह रचाया. कालान्तर में इनकी कई संतानें हुईं, उनमें से एक बालक कुरूप था. इस बालक ने एक दिन शंकर के नाँदिया का वध कर दिया. महादेव ने क्रोधित होकर उसे वन-प्रान्तर में छुड़वा दिया. वह जंगल में रहने लगा और उसके वंशज ‘भील’ कहलाये.

इन्हीं भीलों में से एक भूरीबाई ने तय किया कि वह अपनी आत्मकथा चित्रित करेगी. इस काम को अंजाम देने में हरचन्दन सिंह भट्टी का महत्त्वपूर्ण योगदान है, जिसने भूरीबाई को वो समय, अवकाश और ज़रूरी संसाधन मुहैया करवाया, जो उन दिनों इस समय के सबसे अविश्वसनीय और अनूठे संग्रहालय की रचना, कल्पना और व्यावहारिकता में गहरी आस्था और दुर्लभ रचनात्मकता से लगे हुए थे. भूरीबाई ने इस अद्वितीय ‘आत्मकथा’ को जनजातीय संग्रहालय की दीवार पर लिखा. भीलों में पहली बार और सम्भवतः दुनिया भर के आदिवासियों में पहली बार किसी आदिवासी ने अपनी आत्मकथा लिखी.

इस आत्मकथा का विस्तार भी होना ही था. बाद में भूरीबाई ने पचास चित्रों की शृंखला बनायी. यहाँ मैं इन्हीं चित्रों के बारे में बात करूँगा. जनजातीय संग्रहालय की दीवार पर लिखी आत्मकथा में एक दिलचस्प चित्रकारीय भूल भी है, जिसका जिक्र वहीं करूँगा. गाँव के वातावरण से शुरू होती है यह कथा, जहाँ भूरीबाई ने जन्म लिया है और उनके माता-पिता अपनी खेती-किसानी से जीवन-यापन कर रहे हैं. यहीं भूरी अपने माता-पिता के साथ खेत में काम कर रही है. अपनी बहन के साथ काम कर रही है. जंगल से लकड़ियाँ बीन कर ला रही है. गट्ठर लेकर ट्रेन में बैठकर जा रही है. यह रेलगाड़ी भी अपनी तरह की अकेली है, जिसमें इंजन में कोयला भी झोंका जा रहा है. यह एक चित्रात्मक रेलगाड़ी है, जो चित्रित अवकाश में एक सुकून की यात्रा कर रही है. इसी रेल की छत पर भगोरिया उत्सव की शुरूआत हो चुकी है, जहाँ एक भील ढोल लिये खड़ा है. भूरीबाई इसी भगोरिया में अपने लिए दूल्हा ढूँढ़ती है और ब्याह करती है.

इसी जगह उन्हें स्वामीनाथन मिलते हैं,और चित्रकारीय भूल में भूरीबाई ने उन्हें अपने चिर-परिचित परिधान लुंगी और कुरता पहने तो चित्रित किया है, किन्तु उनकी दाढ़ी बनाना भूल गयी. स्वामीनाथन उसे प्रेरित कर रहे हैं चित्र बनाने को और वो मन्दिर के बाहर बैठ चित्र बना रही हैं, फिर अगले दृश्य में इन्दिरा गांधी से मिल रही हैं, जिसमें इन्दिरा गांधी के साथ उनका बन्दूकधारी भी है. अशोक वाजपेयी हैं, जिन्होंने इन्दिरा गांधी को कोई काग़ज़ देने को बोला था, जिस काग़ज़ को वो देना भूल गयीं. और उसमें अनेक घटनाएँ हैं जिसका अन्त एक हवाई जहाज में बैठकर अमरीका जाने से होता है. यहीं पर शिखर सम्मान, अहिल्या सम्मान, दुर्गावती सम्मान के प्रतीक भी हैं, जो अब तक भूरीबाई को मिल चुके हैं.

भूरीबाई भील जनजाति में पहली महिला चित्रकार हैं, जिन्हें इतना यश और मान-सम्मान मिला. भूरीबाई ने एक नई पहल की. अब अनगिनत युवा स्त्रियाँ मजदूरी नहीं करतीं, वे चित्र बनाकर अपना जीवन-यापन करती हैं. भूरीबाई के पहले यह सम्भव नहीं था, बल्कि भीलों में पिठौरा जैसा आनुष्ठानिक चित्र परम्परा में मौजूद ही था जिसे पुरुष बनाते हैं और विरासत में किसी पुरुष को चुनते हैं. भीलों में बहुत थोड़े-से इलाकों में कुछ-कुछ या कहीं-कहीं और कभी-कभार ही कोई स्त्री साज-सज्जा के स्तर पर चित्र बनाती हो, तो उसका भी कोई अता-पता नहीं है. भीली संसार का चित्रकारीय सम्बन्ध सिर्फ़ पिठौरा और पुरुषों से रहा है. पहली बार किसी स्त्री ने भील चित्रात्मकता को गहरी कल्पना और विलक्षण प्रतिभा के साथ उजागर किया. भूरीबाई सिद्धहस्त कलाकार हैं. वे चित्रावकाश में अपनी कल्पना से कुछ इस तरह दृश्य रचती हैं कि देखने वाला अचम्भित रह जाता है. उनके पास ध्यान और धैर्य तो है ही, साथ ही वे कुछ इस तरह रूपाकारों को बनाती हैं कि आधुनिक, उत्तर-आधुनिक होने के साथ-साथ समकालीनता को भी समेट लेते हैं.

भूरीबाई के चित्रों में यह सब एक साथ मौजूद रहता है. वे अपने कथ्य में बहुत ही सादे और सीधे रूपाकारों का प्रयोग करती हैं. वृक्ष, जानवर, पेड़-पौधे, मनुष्य और क्रियाकलाप आदि सभी कुछ साफ-साफ और एक सपाट रंग प्रयोग के साथ सामने हैं, जिस पर बाद में बिन्दियों से अलंकरण हैं. भूरीबाई के पहले के चित्रों में रेखाओं का स्पष्ट और प्रभावशाली उपयोग दिखाई देता है. एक लम्बे समय तक भूरीबाई के चित्रों में सिर्फ़ रेखाएँ ही प्रमुख हुआ करती थीं. उसी से सारा जगत बन-बिगड़ रहा है. ये अलंकरण में इस्तेमाल की जा रही बिन्दिया जनगण के चित्रों से निकल भीली, मूड़िया, माड़िया, कोरकू और खुद गोंड चित्रकारों तक जा पहुँची. सभी ने उसे अपनी तरह बरता. भूरीबाई बिन्दियों का उपयोग अलंकारिक दोहराव की तरह करती हैं. इन बिन्दियों का प्रयोग पिठौरा में भी दिखाई देता है.

पिठौरा बना लेने के बाद जब भोपा व गाँव के बड़े-बुजुर्ग आकर पिठौरा देखते हैं और पाते हैं कि उसमें अभी भी कई देवी-देवताओं का नहीं बताया गया है, तब वे एक-एक कर चित्रकार- ‘लिखेन्द्रा’- को डाँटते हैं कि तू इसको भूल गया है. वह माफी माँगते हुए उस देवी या देवता के नाम की बिन्दी लगा देता है. इस तरह धीरे-धीरे पिठौरा कई रंग-बिरंगी बिन्दियों से भर जाता है. भूरीबाई इस तरह बिन्दियों का उपयोग नहीं करती. वे चित्रावकाश में बिन्दियाँ नहीं रखतीं. वे रूपाकार में बिन्दियाँ बनाती हैं. वे बिखरी हुई बिन्दियाँ भी नहीं लगातीं. वे बस बिन्दियों को एक के बाद एक चित्रित रूपाकार में छींट की तरह पहने हुए कपड़े की तरह लगाती हैं. इन बिन्दियों में उनके कथ्य में कोई फ़र्क पैदा नहीं होता. वह तो पहले ही सशक्त और सीधा है. बिन्दिया सिर्फ़ एक तरह का अलंकरण प्रस्तुत करते हैं.

भूरीबाई के मन में अपनी आत्मकथा चित्रित करने का विचार आया होगा, ये सोचना भी गलत होगा. भूरीबाई ने इसके पहले भी अपने को चित्रों में कभी-कभी रखा है. वे किसी समय समझ के लिए इन चित्रों की रचना नहीं करतीं. वह अपने को विषय के रूप में देखती हैं. इन अलग-अलग परिस्थितियों में वे एक छोटी लड़की से जीवन के इतने उतार-चढ़ाव में खुद को लगातार कठिन परिस्थितियों में पाती रहीं और उनसे निकलती रहीं.

अपने समय की अनूठी चित्रकार भूरीबाई के लिए चित्र समय सापेक्ष नहीं हैं. वे दर्शाते हैं उन जगहों को जो भूरीबाई ने कभी देखी थीं, जहाँ वे कभी रहीं, कभी कुछ काम किया, यह सब अनुभव की तरह भूरीबाई के मन में अंकित है. इसमें अवकाश है. इसमें अनुभव है. इसमें वो सब है जो समय में नहीं है. इन चित्रों को रचना भूरीबाई के मन की इच्छा का रूप है. इसमें आत्मग्लानि, दोष-स्वीकृति नहीं है. यहाँ भरा-पूरा जीवन है जिसे भूरीबाई ने ठाट से, सम्मान से, पूरी शिद्दत से जिया है. भूरीबाई के चित्रों में यही ठाट बसा हुआ है. इसी ठाट का अलंकरण है. इसी सम्मान का सम्मोहन है. यह आत्मकथा हमें बतलाती है कि एक नये ढंग से भी जीवन को देखा जा सकता है, जिसमें समय बीता हुआ नहीं, बल्कि अभी घट रहा है, जब हम उसे देख रहे हैं. वह आपका अनुभव बनता जाता है. वह दर्शक को आत्मकथा के खोल से बाहर लाकर रूपकथा में ले जाता है.

(24 फरवरी, 20२१)

|