हिंदी कविता की दुनिया अथाह है, शायद ही ऐसा कोई शहर-नगर हों जहाँ कवि न रहते हों, कविता न लिखी सुनी जाती हो. औसत के असीम में कविताओं के शिखर जहाँ-तहां हैं. वरिष्ठ, कनिष्ठ, गरिष्ठ, सभी तरह के कवि हैं और उनके कविता संग्रह भी कभी नामचीन प्रकाशकों से तो कभी अचीन्ह संस्थाओं से प्रकाशित होते रहते हैं. २०१५ की कविता की दुनिया का हाल-चाल जानना ज़ाहिर है श्रमसाध्य तो है ही जोखिम भरा भी है. हर हाल में कुछ संग्रह, कुछ कवि जांचने-परखने से रह जायेंगे.

आलोचक – समीक्षक ओम निश्चल वर्षों से यह कार्य बखूबी करते रहे हैं. समालोचन पिछले कई वर्षों से वर्ष भर की रचनात्मकता का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता आ रहा है. इस वर्ष की कविता की दुनिया का यह न केवल आकलन है बल्कि सूत्र- शैली में उनके गुण-दोषों का विवेचन भी है.

नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ समालोचन की यह पहली विशेष प्रस्तुति.

साल 2015 : कविता की दुनिया

‘असंभव है कविता से भी सच उगलवा लेना’

ओम निश्चल

ओम निश्चल

‘अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे. तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब.कभी मुक्तिबोध ने लिखा था वह भी तब जब अभिव्यक्ति के चैनल इतने सुलभ न थे. संचार साधन इतने सत्वर गत्वर न थे. आज अभिव्यक्ति के चैनलों की कमी नहीं है,किताबें छप रही हैं बल्कि पहले से ज्यादा ही. सोशल मीडिया यानी फेसबुक,ब्लाग्स,वेबसाइट्स एवं व्हाट्सएप ने अभिव्यक्ति के तमाम रास्ते सुलभ कर दिये हैं. पर मठ और गढ़ पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं. सत्ता,पूंजी और कारपोरेट का गठजोड़ अधिक प्रबल हुआ है. पर्यावरण और प्रकृति की सांसें अवरुद्ध हो रही हैं. पहले शायद कविताएं इतनी संख्या में न लिखी जाती थीं. कवि होने की सनद पा जाना बहुत आसान न था. आज फेसबुक या व्लाग्स खंगालिये तो लगता है हर तीसरा या चौथा आदमी कविता लिख रहा है. कैसी लिख रहा है यह बात अलग है पर लिख रहा है. फेसबुक पर कविताओं का कलकल प्रवाह नजर आता है. पहले परिदृश्य में या काव्यमंचों पर दो-चार कवयित्रियां दिखाई देती थीं. आज साहित्य जगत में उनकी उपस्थिति आश्वस्ति देती है. लिखने के स्तर पर उनका संकोच टूटा है,वर्जनाएं टूटी हैं. फेसबुक के मित्रों को देख कर उनके भीतर की सूख चुकी कविता की नदी बह चली है. रमानाथ अवस्थी ने सच ही कहा था,तुमको गुनगुनाता देख मैं भी गुनगुनाऊँगा.आज स्त्रियां घर में रहते हुए फुर्सत के पलों को रचनात्मकता में ढाल रही हैं. किसी कवयित्री का कहा याद आता है: मैं पलकों में ढाल रही हूं यह सपना सुकुमार किसी का. आज वे अपने स्वप्न,अपनी आकांक्षाओं को मूर्त रूप दे रही हैं. उनकी कविताओं के हजारों कद्रदां मौजूद हैं.

आज जब समय ज्यादा संकटपूर्ण है. प्रेस और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर कारपोरेट घरानों और सत्तारूढ सरकारों का कब्जा होता जा रहा है. पेड न्यूज का दौर है. जनमत को अनुकूलित करने के लिए प्रलोभनकारी हरसंभव कवायद चलती हो,वहां मीडिया से सच उगलवाना कितना कठिन है. ऐसे में सबसे विश्वसनीय सत्ता कवियों की है जिनके बारे में कहा जाता रहा है कि वे हमेशा विपक्ष की आवाज होते हैं. वे उस निरीह जनता के पक्ष में खड़े होते हैं लोकतंत्र में जिनकी कोई सुनवाई नही होती. किन्तु आज कवियों से या कविता से भी सच उगलवा लेना संभव नहीं है. यह ज्वलंत सच चंद्रकांत देवतालेने व्यक्त किया है अपने नवीनतम संग्रह खुद पर निगरानी का वक्तमें. कविता आज शोकेस की वस्तु बन चुकी है. वह कवियों के अंत:करण से परिचालित हो यह जरूरी नहीं. क्योंकि शब्द और कर्म में आज फासला बहुत है. आखिर क्या वजह है कि जहां एक दौर में कवियों लेखकों की आवाज़ भ्रष्ट व्यवस्था के लिए एक चेतावनी की तरह हुआ करती थी आज वह निष्प्रभ पड़ चुकी है और असर खो चुकी है. कविता के बड़े बड़े मंच बाजार के हवाले हो चुके हैं. लिटरेरी फेस्टिवल का दौर है. बाहर से ऐसा लगता है यह साहित्य का महोत्सव है,साहित्य लोगों की प्राथमिकता में है पर ऐसा है नहीं. साहित्य आज लोगों की अंतिम जरूरत है. या शायद वह भी नहीं. बड़े से बड़े महानगर में पुस्तकालयों का घोर अभाव है. वाचनालयों का अभाव है. बड़ी से बड़ी रिहायशी कालोनियों में पुस्तकों की दूकानें नदारद हैं. किसी सामुदायिक केंद्र पर अखबारों की आमद नहीं है. लिटरेरी फेस्टिवल साहित्य के कार्निवाल में बदल चुके हैं. वहां से निकलने वाले लोगों के हाथ में किताबें नहीं चंद चुटकुले हैं. मीडिया,फिल्म और बाजार की चंद बिकाऊ और मनोरंजनकारी शख्सियतें लोगों का दिल बहलाती हैं. वायवीय बातें करती हैं और अंतत: अपना एजेंडा परोस कर फूट लेती हैं. इस व्याधि ने साहित्य को ऊपर से शोभाधायक तो बनाया है पर युवा पीढ़ी की सोच को बाजारू बनने से रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया है. ऐसी स्थिति में चंद्रकांत देवताले का यह कहना गलत नहीं कि:

तो फिर भाषाखोरों के

इस फरेबी बाजार में

क्या करे कवि?

इतने दरख्त और कहीं

पत्ता तक नहीं खड़कता. (खुद पर निगरानी का वक्त)

इस फरेबी दौर में क्या हम कविता को शोकेस बनने से बचा पा रहे हैं. परिदृश्य में फूहड़ कवियों का तांता लगा है. वे ही नगरों,महानगरों,मुहल्लों,चैरिटी शोज से लेकर लालकिले के मैदान तक में अपनी फूहड़ कविताओं का झंडा बुलंद कर रहे हैं. इनके विरुद्ध सच्ची कविता की आवाज भला कौन सुनता है. सच्ची कविता तीन सौ के संस्करणों में छप कर पाठकों की राह अगोरती है और फूहड़ कविता लाल किले के मंच से दहाड़ती है. कविता के खेवनहार जहां शैलेश लोढा जैसे लोग हों और एक पीढ़ी को उसी कविता की राह पर ले जाना चाहते हों ऐसी स्थिति में संजीदा कवियों की क्या जिम्मेदारी बनती है,यह सोचने का विषय है. इसलिए देवताले का यह कहना लाजिमी है कि यह खुद पर निगरानी का वक्त है.

वरिष्ठ कवियों की सक्रियता

प्राय: हर साल कविता का पलड़ा भारी नजर आता है तो कुछ वरिष्ठ कवियों की सक्रियताओं के कारण. उसे अनुवर्ती पीढ़ी,मध्यवय और युवतर कवि एक संतुलन देते हैं. इस साल सबसे वयोवृद्ध कवि नंद चतुर्वेदीका संग्रह आशा बलवती है राजन! प्रकाशित हुआ है उनके दिवंगत होने के बाद. अपने विचारों से समाजवादी कहे जाने वाले नंद चतुर्वेदी अंत तक सक्रिय और सृजनशील रहे. वे लोकतंत्रवादी भारतीय समाज के जनतांत्रिक गुणों के प्रति आस्थावान थे. कभी बातचीत में उन्होंने मुझसे कहा था,चंचल नारि को छैल छिपै पर चौबे को छैल छिपे न छिपाए. उनके भीतर की चंचलता अंत तक उनकी रचनाओं में बनी रही. अचरज है कि सत्तर की वय होने तक उनके संग्रह राजस्थान के प्रकाशनों से ही छपते रहे पर बाद में भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से उनका संग्रह'उत्सव का निर्मम समय'आया तो उनके कृतित्व को राष्ट्रीय पहचान मिलनी शुरु हुई. हालांकि 'यह समय मामूली नहीं'जैसा संग्रह वे पहले ही हिंदी समाज को दे चुके थे. पर उत्तर जीवन में उनकी बहुत सी कृतियां आईं. राजकमल प्रकाशन ने उनके गीतों का संग्रह 'गा हमारी जिंदगी कुछ गा'छापा,उनके गद्य व संस्मरणों की किताबें छापीं और अब यह कृति: 'आशा बलवती है राजन.'समकालीन आभा और यथार्थ से लैस. अचरज है कि वे इस संग्रह में लोकतंत्र और हमारे समय के रू ब रू खड़ी होती हैं. वे आज के समय में प्रसन्न और बिके हुए विज्ञापकीय मुख का जायज़ा लेती हैं तो इस आजाद समय में भी स्त्री होने का डर रेखांकित करती हैं. रसवंती झीलों के सूखने की चिंता उनकी कविता में दिखती है तो सभास्थल पर खदेड़ कर भीड़ जुटाने के वास्ते लाई गयी स्त्रियों की चिंता भी. उन्हें पुराने दिनों की किताबें याद करते हुए किसी रोशनी का सिमटता उदास पिछवाड़ा नजर आता है. उनकी यह बात किसी चेतावनी की तरह विचलित करती है:

''प्रार्थना सभा के बाद मैं ही रहूं शायद

मोती मगरी की चट्टानों पर बैठा

सूखती झील का सूर्यास्त देखने.''

नंद चतुर्वेदी कितनी साफगोई से कहते हैं, ''मैंने अपनी कविता के लिए समृद्धि पक्ष नहीं,अभाव पक्ष चुना. दरअसल वही मेरा मोहल्ला,मेरा पड़ोस था,वहीं से मैंने कविता के दरवाजे पर दस्तक दी थी.''नंद चतुर्वेदी के अब तक के संग्रहों में यह संग्रह सर्वोत्तम है. काश कि वे जीवित रहते और इस संग्रह से मिलने वाल यश को खुली आंखों निहार पाते. वे इस बात को अपनी कविता की ताकत मानते हैं कि उन्होंने अपनी कविता को कभी समय विमुख नहीं होने दिया. समय उनकी कविताओं के केंद्र में है. यह समय मामूली नहीं,उत्सव का निर्मम समय जैसे संग्रहों के शीर्षकों से स्पष्ट है. 'वे सोये तो नहीं होंगे'में भी समय अपनी प्रखरता के साथ व्यंजित है. पर 'आशा बलवती है राजन'इस समय की तृष्णाओं और हताशाओं का आईना है. उनका कहना है कि ''कविता की सबसे बड़ी शक्ति समय की पेचीदगियों,गांठों,प्रतिकूलताओं को अभिव्यक्ति देना है. कविता की शक्ति और स्वायत्तता यदि है तो यही है.''

वे उस समाजवादी पीढी के कवि हैं जिन्होंने लोहिया और जयप्रकाश नारायण के साथ एक उजले भारत का सपना देखा था. उनकी कविताएं समाजवादी सपनों का आख्यान हैं. समाजवाद का राजनीतिक रंग भले फीका पड़ गया है कवि की प्रतिश्रुति मलिन नहीं हुई. संग्रह की पहली ही कविता उनके इस कविता का केंद्रीय पाठ हो जैसे. महाभारत के एक दुखांत प्रसंग को आधार बना कर नंद जी ने आशा की निष्कंप रोशनी में जैसे इस समय का पुण्य फल लिख दिया हो. लीलाधर जगूड़ी ने इस वाजारवादी समय को 'सत्य का मुँह विज्ञापन से ढँका है'शीर्षक से अभिहित किया था,नंद जी ने यह कहते हुए कि आत्मा की नदी सूख गयी हे,संयम के पुण्य तीर्थ गिर गए हैं,सत्य का जल रसातल में चला गया है,धँस गए हैं शील के तट पृथ्वी में,दया की लहरें कहॉं चली गयीं,कोई नहीं जानता----इसी बात को दुहराते हैं: 'सत्य अब वस्तुओं,विज्ञापनों के बाजार में बिकता है. आत्मा की जल वाली नदी दुर्दिनों की रेत में विलुप्त हो गयी है. आशा बलवती है राजन! 'उम्र के आखिरी छोर पर पहुंच कर भी कवि आशा की समुज्ज्वलता में सांस लेता है. यही तो केदारनाथ सिंह भी कहते हैं: उम्मीद नहीं छोडती कविताएं. नंद जी इन कविताओं में अपने अतीत को लेकर नास्टैल्जिक भी दिखते हैं. जब अपने पुराने दिन पुरानी किताबें याद आती हैं. कविता का अंत कितना भला बन पड़ा है:

अपने पुराने दिनों,पुरानी किताबों की

याद करना भी कैसा होता है

किसी रोशनी का सिमटता

उदास पिछवाड़ा. (पुराने दिन,पुरानी किताबें)

नंद चतुर्वेदी की कविता हमारे पुरखे कवि की वह सौगात है जो अपने समय के सबसे ताजा हालात का तज्किरा करती है. वे यों ही नहीं कहते,हम बदलना चाहते हैं समय को. इस अमानवीय समाज को. वे प्रकृति को सदैव उत्सवरत देखने के भी अभिलाषी हैं: हमारे उत्सव हों ऋतुओं के फूल/ पहाड़ से उतरती चांदनी/ नदियों का संगीत,वन-पखेरुओं का नृत्य. (गणतंत्र)

कुंवर नारायणआत्मजयी व बाजश्रवा के बहाने के बरसों बाद 300वीं सदी के आसपास के बौद्धचिंतक कुमारजीव के जीवन काव्य के बहाने कविता को एक सच्चे दार्शनिक बौद्धानुयायी की यशोगाथा में बदल दिया है. 'कुमारजीव'उनका नया काव्य है---जहां उन्होंने इस बौद्ध चिंतक की जीवनाभा को अपनी काव्यानुभूति और संवेदना की छुवन से एक जीवन-संदेश में बदल दिया है. अपनी कृतियों में एक प्रति-समय जीता - रचता हुआ यह दार्शनिक कुंवर जी को कई अर्थों में सम्मोहित और समाविष्ट करता है.इसे पढ़ते हुए लगता है कुंवर नारायण ने किसी पुराने भोजपत्र में लिखी लिपियों को पढ़ने की पुनर्चेष्टा की है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि : समय पढता है केवल शब्दों को नहीं/ आंसू की उस बूँद को भी/ जो कभी कभी टपक जाया करती है/ अक्षरों के बीच......

कविता के लिहाज से यह साल कुछ सूना सूना सा लगता यदि वरिष्ठ कवि चंद्रकांत देवतालेका संग्रह खुद पर निगरानी का वक्तऔर राजेश जोशीका संग्रह जिदन आया होता. वाणी से आया चंद्रकांत देवताले का संग्रह खुद पर निगरानी का वक्तउनकी बेफिक्री और संत सरीखी अदायगी का विरल उदाहरण है. उनकी कविताओं में प्रकृति का हाहाकार और विलाप ध्वनित होता है तो विनाश के शिलान्यास का महापर्व और वेंटीलेटर पर पड़ी नदियों की कराह भी सुनाई देती है. देवताले अपने सपनों से बेदखल मनुष्य के पक्ष में खड़े दिखते हैं. आज के हालात पर फटकार की तरह बरसने वाली देवताले की अभंग-सरीखी कविता इस समय पर चाबुक की तरह है. यह और बात है कि कवियों की आवाज़ महामहिमों और श्रीमंतों तक नहीं पहुंचती. जब व्यवस्था अश्लीलता की हद तक क्रूर है,कवि अपनी शर्मिंदगी का इज़हार यों करता है:

''बेहद संवेदनशील शब्द हैं शांति और व्यवस्था/ और इनको कायम रखने के नाम पर ही/

हो रही हत्याएं और अग्निकांड/ मोहताज हैं जिसके हम करोड़ों/ वही बुनियादी चीज आपने हमसे मांगी/

वह भी इतनी ऊँची कुर्सी पर बैठ कर / शर्मिंदा हैं हम तो/ आप अपनी जानें?''

देवताले कभी लल्लो चप्पो के कवि नहीं रहे. साफगोई उनकी कविता का बुनियादी स्वभाव हे. एक कविता में उनका यह कहना है कि सब मुझे अच्छा अच्छा कहें और मैं इसे अपने हक़ में बड़ी बात मानूँ. यह मुझे स्वीकार्य नहीं है. उनकी कविता की स्मृतियों में कलावंत कवि गुणीजन आते हैं. स्मिता पाटील आती हैं डूबती उदास प्रार्थना की तरह चेहरा लिए,असमय चले जाने वाले कवि सुदीप आते हैं देवताले की दोस्ताना शिकायतें सुनते हुए,मकबूल फिदा हुसैन आते हैं जो कवि के शब्दों में कवि मुक्तिबोध को कंधा देने के बाद दशकों पहले फेंक कर जूते बन गए थे विश्वयात्री नंगे पैर पर जिसे उसके वतन में दो गज जमीन नसीब न हो सकी.

कवियों के लिए देवताले की कविताएं कसौटी हैं. वे कवियों से चाहते हैं कि वे शोकेस में सजाने वाली कविताएं न लिखें. धन्य कर देने वाली तालियों की आवाजों के लिए न लिखें. अब जब कि भाषा में हत्यारे वायरस प्रवेश कर गए हैं,वे कहते हैं,कवियो,अब तो मंचों, मीडिया के चिकने पन्नों और चमकदार बक्से से बाहर निकलो. निकलो अपने साथियों के साथ कविताओं के किलों,हरमों,पिंजरों,बैठकखानों से बाहर निकलो. (अपने आप से) वे बाजार के प्रभाव में प्रोडक्ट बनती जा रही रचना को बचाने की जरूरत महसूस करते हैं,दूसरे यह भी कि कविता अपनी चुटकी भर अमरता की खातिर अपनी भाषा,धरती और लोगों के साथ विश्वासघात न होने दे.

बानवे साल की उम्र में साहित्य अकादेमी पुरस्कार की घोषणा से चर्चा में आए रामदरश मिश्रको लिखते हुए कोई 70 बरस हुए. लेकिन सभी विधाओं में पैठ रखने वाले रामदरश जी अपने को मुख्यत: कवि ही मानते रहे. गीतों गजलों दोहों से होकर नई कविता की कोई एक दर्जन कृतियों के रचनाकार रामदरश जी का नया संग्रह मैं तो यहां हूँ उनके व्यंग्य विदग्ध कवि चित्त का परिचायक है. यों तो गीतकार का स्वभाव रूमानी होता है. पर रामदरश जी जहां गीतों में रूमानी और यथार्थवादी दोनो हैं कविताओं में वे रोजमर्रा के सरोकारों को ही केंद्र में रखते हैं. रोज ब रोज की कचोट को वे एक सहज कविता में बदल देते हैं. जीवन का कोई लमहा उनकी पकड़ से बाहर नही है. धूमिल के यहां कलछुल बटलोई से बतलाती है तो रामदरश जी के यहां गाजर कोंहड़े से बतियाता है. गौरतलब यह कि उनकी कविता मनुष्य की स्मार्टनेस को समझने में चूक नही करती.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

जिदराजेश जोशीका बेहतरीन संग्रह है. अपने निर्वचन,अपनी प्रतीतियों,अपने मुहावरे मैं वैसी ही बेलौस जैसी उनकी कविता का अपना स्वभाव और स्थापत्य रहा है. क्या इत्तिफाक़ है कि देवताले जहां नदियों को वेंटीलेटर पर पड़ी देखते हैं,राजेश जोशी नदी का रास्ता कविता में नदियों के विलोपन पर जैसे शोकगीत लिख रहे हों. ''पहले यह एक नदी का रास्ता था....अब इस रास्ते कोई नदी नहीं गुजरती.....कभी किसी किताब में भूले से कोई पढ़ेगा उस नदी का नाम....''नदियों के नामोनिशान मिटाती हुई और शहरों को माल,अट्टालिकाओं और मलवे में बदलती हुई पूंजीवादी बाजारवादी सभ्यता के नाम ये कविताएं एक मार्मिक सवाल की तरह हैं. भारत एक कृषि प्रधान देशहै कहते हुए जहां कवि की आंखों में कुछ देर पहले ही हुई किसान की आत्महत्या का दृश्य कौंध जाता है,जहां सत्ता के साथ गलबहियां करते कारपोरेट लाल कालीन पर बढ़ते आ रहे हैं लघु और सीमांत किसानों की जमीने हड़पते हुए---इन कविताओं में उन तमाम कवियों की आवाजें शामिल हैं जो यह जानते हुए भी कि लिखने से कुछ बदल नहीं जाता,अपनी धुन अपनी टेक पर अडिग रहते आए हैं दुनिया भर की फिक्र अपने सर पर लिए हुए.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

जिदराजेश जोशीका बेहतरीन संग्रह है. अपने निर्वचन,अपनी प्रतीतियों,अपने मुहावरे मैं वैसी ही बेलौस जैसी उनकी कविता का अपना स्वभाव और स्थापत्य रहा है. क्या इत्तिफाक़ है कि देवताले जहां नदियों को वेंटीलेटर पर पड़ी देखते हैं,राजेश जोशी नदी का रास्ता कविता में नदियों के विलोपन पर जैसे शोकगीत लिख रहे हों. ''पहले यह एक नदी का रास्ता था....अब इस रास्ते कोई नदी नहीं गुजरती.....कभी किसी किताब में भूले से कोई पढ़ेगा उस नदी का नाम....''नदियों के नामोनिशान मिटाती हुई और शहरों को माल,अट्टालिकाओं और मलवे में बदलती हुई पूंजीवादी बाजारवादी सभ्यता के नाम ये कविताएं एक मार्मिक सवाल की तरह हैं. भारत एक कृषि प्रधान देशहै कहते हुए जहां कवि की आंखों में कुछ देर पहले ही हुई किसान की आत्महत्या का दृश्य कौंध जाता है,जहां सत्ता के साथ गलबहियां करते कारपोरेट लाल कालीन पर बढ़ते आ रहे हैं लघु और सीमांत किसानों की जमीने हड़पते हुए---इन कविताओं में उन तमाम कवियों की आवाजें शामिल हैं जो यह जानते हुए भी कि लिखने से कुछ बदल नहीं जाता,अपनी धुन अपनी टेक पर अडिग रहते आए हैं दुनिया भर की फिक्र अपने सर पर लिए हुए.

कहना न होगा कि इधर के दशक में आए राजेश जोशी और उनके समकालीन कवियों मंगलेश डबराल,विष्णु नागर,विजय कुमार,विष्णु खरे और अरुण कमल के संग्रहों में व्यक्त चिंताएं लगभग एक-सी हैं. इन कवियों ने जहां अपने जीवनानुभवों को सपाटबयानी में रेड्यूस होने से बचाया है,वहीं राजनीति,सांप्रदायिकता,सांस्कृतिक राष्ट्रवाद,बाजारवाद,विस्थापन,किसानों की आत्महत्याओं,उजाड़ होते जंगलों और निरंकुश पूंजीवाद को लेकर कविता में इनका मुखर प्रतिरोध देखा जा सकता है. जिदकी कविताओं में राजेश जोशीने फिर से एक ऐसी काव्यात्मक व्यूहरचना की है जिसमें हमारे समय की विफलताओं,निरंकुशताओं,अश्लीलताओं और बाजारवादी आक्रामकताओं का चेहरा भलीभांति देखा जा सकता है. राजेश जोशी अपने आत्मकथ्य में लिखते हैं, ''बाजार की भाषा ने हमारे आपसी व्यवहार की भाषा को कुचल दिया है. विज्ञापन की भाषा ने कविता से विम्बों की भाषा छीन कर फूहड़ और अश्लीलता की हदों तक पहुंचा दिया है.''ये कविताएं इन्हीं विचलनों और विरूपताओं को अपनी चिंताओं के केंद्र में रखती हैं.

मलयआज के वरिष्ठ कवियों में हैं तथा आज भी युवा कवियों सरीखे सक्रिय हैं. काल घूरता हैके बाद, धुंध में से दमकती धारउनकी लंबी कविताओं का संग्रह है जिनमें आज के वक्त की जटिलताएं व्यक्त हुई हैं. दिविक रमेश का भी कविता संग्रह ‘ मां गांव में है’उनकी ताजातर काव्य संवेदना का प्रमाण है. अनामिका की नवीनतम काव्यकृति टोकरी में दिगन्त--थेरी गाथा:2014 एक लंबी कविता है जिसमें अनेक छोटे छोटे दृश्य,प्रसंग और थेरियों के रूपक में लिपटी हुई हमारे समय की सामान्य स्त्रियां आती हैं. अपने समय संदर्भ में लिखी गयी इन कविताओं को आज के वक्त का एक ज्वलंत स्त्री-पाठ मानना चाहिए.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() इस साल अन्य बड़े कवियों में नंद किशोर आचार्य का संग्रह 'आकाश भटका हुआ'वाग्देवी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है. आचार्य की कविता सूनेपन में अनुगूंज की तरह है और अनुगूंज में एक सूनेपन की तरह. उनकी कविता की गैलेक्सी लघु तारिकाओं सी क्षणिकाओं से भरी है. बारीक से बारीक प्रेक्षण उनकी कविता के अयस्क में ढल कर संवेदना का अंश बन जाते हैं. कविता की अप्रतिम वाचालता और मुखरता के युग में भी कुछ कवि ऐसे हैं जिनका शब्द संयम काबिलेगौर है. जल है जहाँ,आती है जैसे मृत्यु,से लेकर अब तक दशाधिक संग्रहों के कवि नंद किशोर आचार्यका कविता संसार एक चिंतक कवि के अंत:बाह्य उद्वेलनों का उदाहरण है. वे जीवन जगत के नित्य परिवर्तित क्रिया व्यापार को हर पल एक कवि एक मनुष्य की आंखों से निहारते हैं और संवेदना के बहुवस्तुस्पर्शी आयामों में उसे उदघाटित करते हैं. उनके यहां कविता जिन चाक्षुष दृश्यों में सामने आती है ,उसके नेपथ्य में भूमंडल की महीन से महीन आहट होती है. उनकी कविता में बिम्ब जलतरंगों की तरह बजते हैं. कविता अर्थ से ज्यादा प्रतीति में ध्वनित होती है. प्रतीति से ज्यादा गूंज में और अनुगूँज में. उनके शब्द मौन में बुदबुदाते से प्रतीत होते हैं मौन के संयम की गवाही देते हुए तथा अपनी मुखरता में सम्यक् अनुशासित. मौन को वे किस रूप में देखते हैं? 'यह जो मूक है आकाश/ मेरा ही गूंगापन है/ अपने में ही घुटता हुआ/ पुकार लूं अभी जो तुमको/गूंज हो जाएगा मेरी.'(पुकार लूँ,पृष्ठ 12)

इस साल अन्य बड़े कवियों में नंद किशोर आचार्य का संग्रह 'आकाश भटका हुआ'वाग्देवी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है. आचार्य की कविता सूनेपन में अनुगूंज की तरह है और अनुगूंज में एक सूनेपन की तरह. उनकी कविता की गैलेक्सी लघु तारिकाओं सी क्षणिकाओं से भरी है. बारीक से बारीक प्रेक्षण उनकी कविता के अयस्क में ढल कर संवेदना का अंश बन जाते हैं. कविता की अप्रतिम वाचालता और मुखरता के युग में भी कुछ कवि ऐसे हैं जिनका शब्द संयम काबिलेगौर है. जल है जहाँ,आती है जैसे मृत्यु,से लेकर अब तक दशाधिक संग्रहों के कवि नंद किशोर आचार्यका कविता संसार एक चिंतक कवि के अंत:बाह्य उद्वेलनों का उदाहरण है. वे जीवन जगत के नित्य परिवर्तित क्रिया व्यापार को हर पल एक कवि एक मनुष्य की आंखों से निहारते हैं और संवेदना के बहुवस्तुस्पर्शी आयामों में उसे उदघाटित करते हैं. उनके यहां कविता जिन चाक्षुष दृश्यों में सामने आती है ,उसके नेपथ्य में भूमंडल की महीन से महीन आहट होती है. उनकी कविता में बिम्ब जलतरंगों की तरह बजते हैं. कविता अर्थ से ज्यादा प्रतीति में ध्वनित होती है. प्रतीति से ज्यादा गूंज में और अनुगूँज में. उनके शब्द मौन में बुदबुदाते से प्रतीत होते हैं मौन के संयम की गवाही देते हुए तथा अपनी मुखरता में सम्यक् अनुशासित. मौन को वे किस रूप में देखते हैं? 'यह जो मूक है आकाश/ मेरा ही गूंगापन है/ अपने में ही घुटता हुआ/ पुकार लूं अभी जो तुमको/गूंज हो जाएगा मेरी.'(पुकार लूँ,पृष्ठ 12)

Clik here to view.

इस साल अन्य बड़े कवियों में नंद किशोर आचार्य का संग्रह 'आकाश भटका हुआ'वाग्देवी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है. आचार्य की कविता सूनेपन में अनुगूंज की तरह है और अनुगूंज में एक सूनेपन की तरह. उनकी कविता की गैलेक्सी लघु तारिकाओं सी क्षणिकाओं से भरी है. बारीक से बारीक प्रेक्षण उनकी कविता के अयस्क में ढल कर संवेदना का अंश बन जाते हैं. कविता की अप्रतिम वाचालता और मुखरता के युग में भी कुछ कवि ऐसे हैं जिनका शब्द संयम काबिलेगौर है. जल है जहाँ,आती है जैसे मृत्यु,से लेकर अब तक दशाधिक संग्रहों के कवि नंद किशोर आचार्यका कविता संसार एक चिंतक कवि के अंत:बाह्य उद्वेलनों का उदाहरण है. वे जीवन जगत के नित्य परिवर्तित क्रिया व्यापार को हर पल एक कवि एक मनुष्य की आंखों से निहारते हैं और संवेदना के बहुवस्तुस्पर्शी आयामों में उसे उदघाटित करते हैं. उनके यहां कविता जिन चाक्षुष दृश्यों में सामने आती है ,उसके नेपथ्य में भूमंडल की महीन से महीन आहट होती है. उनकी कविता में बिम्ब जलतरंगों की तरह बजते हैं. कविता अर्थ से ज्यादा प्रतीति में ध्वनित होती है. प्रतीति से ज्यादा गूंज में और अनुगूँज में. उनके शब्द मौन में बुदबुदाते से प्रतीत होते हैं मौन के संयम की गवाही देते हुए तथा अपनी मुखरता में सम्यक् अनुशासित. मौन को वे किस रूप में देखते हैं? 'यह जो मूक है आकाश/ मेरा ही गूंगापन है/ अपने में ही घुटता हुआ/ पुकार लूं अभी जो तुमको/गूंज हो जाएगा मेरी.'(पुकार लूँ,पृष्ठ 12)

इस साल अन्य बड़े कवियों में नंद किशोर आचार्य का संग्रह 'आकाश भटका हुआ'वाग्देवी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है. आचार्य की कविता सूनेपन में अनुगूंज की तरह है और अनुगूंज में एक सूनेपन की तरह. उनकी कविता की गैलेक्सी लघु तारिकाओं सी क्षणिकाओं से भरी है. बारीक से बारीक प्रेक्षण उनकी कविता के अयस्क में ढल कर संवेदना का अंश बन जाते हैं. कविता की अप्रतिम वाचालता और मुखरता के युग में भी कुछ कवि ऐसे हैं जिनका शब्द संयम काबिलेगौर है. जल है जहाँ,आती है जैसे मृत्यु,से लेकर अब तक दशाधिक संग्रहों के कवि नंद किशोर आचार्यका कविता संसार एक चिंतक कवि के अंत:बाह्य उद्वेलनों का उदाहरण है. वे जीवन जगत के नित्य परिवर्तित क्रिया व्यापार को हर पल एक कवि एक मनुष्य की आंखों से निहारते हैं और संवेदना के बहुवस्तुस्पर्शी आयामों में उसे उदघाटित करते हैं. उनके यहां कविता जिन चाक्षुष दृश्यों में सामने आती है ,उसके नेपथ्य में भूमंडल की महीन से महीन आहट होती है. उनकी कविता में बिम्ब जलतरंगों की तरह बजते हैं. कविता अर्थ से ज्यादा प्रतीति में ध्वनित होती है. प्रतीति से ज्यादा गूंज में और अनुगूँज में. उनके शब्द मौन में बुदबुदाते से प्रतीत होते हैं मौन के संयम की गवाही देते हुए तथा अपनी मुखरता में सम्यक् अनुशासित. मौन को वे किस रूप में देखते हैं? 'यह जो मूक है आकाश/ मेरा ही गूंगापन है/ अपने में ही घुटता हुआ/ पुकार लूं अभी जो तुमको/गूंज हो जाएगा मेरी.'(पुकार लूँ,पृष्ठ 12) सूर्य प्रकाशन मंदिर ने इस साल अशोक वाजपेयीकी कविताओं का चयन 'ताते अन्चिन्हार मैं चीन्हा'राजेंद्र मिश्र के संपादन में प्रकाशित किया है. अशोक वाजपेयी का कौशल कविता में प्रमाणित है. उनकी भाषा हमेशा उनके सुचिक्कन सौंदर्यबोध की याद दिलाती है तथा कथ्य से ज्यादा अपने कलात्मक विन्यास में पर्यवसित होती है. पर इधर उनके काव्य में प्रतिरोध की ताकत भी दिखती है जो सांप्रदायिक शक्तियों के मुखर विरोध में व्यक्त होती है.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() नाथद्वारा के वरिष्ठ कवि सदाशिव श्रोत्रियकी बावन कविताएंउनके परिपक्व कवि का परिचय देती हैं. किताबघर प्रकाशन से आया गोबिन्द प्रसादका संग्रह वर्तमान की धूलवाकई इस साल के कुछ अच्छे संग्रहों में है. यों किसी गांव से रिश्ता भले ही गोबिन्द जी का न रहा हो, पर दिल्ली में जन्मे इस कवि के भीतर कविता की कोई अलक्षित सदानीरा जरूर बहती है कि उसके हृदय से यह निर्झरिणी की तरह फूटती है. मदन कश्यप का संग्रह अपना ही देशकुछ अच्छे संग्रहों में है तो संजय अलंग के संग्रह पगडंडी छिप गयी थीमें छत्तीसगढ़ की सामाजिक- आंचलिक संवेदना अनुस्यूत है. पार्वती प्रकाशन इंदौर से प्रकाशित स्वप्निल शर्माका संग्रह पटरी पर दौड़ता आदमीउनकी प्रतिबद्धताओं की गवाही देता है. कोलकाता के राजेश्वर वशिष्ठका संग्रह सुनो वाल्मीकिसमकालीन जीवन में यथार्थ से परिचालित है. वह वाल्मीकि को संबोधित अवश्य है किन्तु उनकी कविताओं का दायरा बहुआयामी है. उनका कवि अपने जीवनानुभवों को यथार्थवादी दृष्टि से आंकता परखता है. असंगघोषके संग्रह समय को इतिहास लिखने दोमें सामाजिक न्याय के विसंगत यथार्थ को निरुपित करने वाली कविताएं हैं तो शैलेयका संग्रह जो मेरी जात में शामिल है---जीवन की विसंगत परिस्थितियों का आईना है.

नाथद्वारा के वरिष्ठ कवि सदाशिव श्रोत्रियकी बावन कविताएंउनके परिपक्व कवि का परिचय देती हैं. किताबघर प्रकाशन से आया गोबिन्द प्रसादका संग्रह वर्तमान की धूलवाकई इस साल के कुछ अच्छे संग्रहों में है. यों किसी गांव से रिश्ता भले ही गोबिन्द जी का न रहा हो, पर दिल्ली में जन्मे इस कवि के भीतर कविता की कोई अलक्षित सदानीरा जरूर बहती है कि उसके हृदय से यह निर्झरिणी की तरह फूटती है. मदन कश्यप का संग्रह अपना ही देशकुछ अच्छे संग्रहों में है तो संजय अलंग के संग्रह पगडंडी छिप गयी थीमें छत्तीसगढ़ की सामाजिक- आंचलिक संवेदना अनुस्यूत है. पार्वती प्रकाशन इंदौर से प्रकाशित स्वप्निल शर्माका संग्रह पटरी पर दौड़ता आदमीउनकी प्रतिबद्धताओं की गवाही देता है. कोलकाता के राजेश्वर वशिष्ठका संग्रह सुनो वाल्मीकिसमकालीन जीवन में यथार्थ से परिचालित है. वह वाल्मीकि को संबोधित अवश्य है किन्तु उनकी कविताओं का दायरा बहुआयामी है. उनका कवि अपने जीवनानुभवों को यथार्थवादी दृष्टि से आंकता परखता है. असंगघोषके संग्रह समय को इतिहास लिखने दोमें सामाजिक न्याय के विसंगत यथार्थ को निरुपित करने वाली कविताएं हैं तो शैलेयका संग्रह जो मेरी जात में शामिल है---जीवन की विसंगत परिस्थितियों का आईना है.

Clik here to view.

नाथद्वारा के वरिष्ठ कवि सदाशिव श्रोत्रियकी बावन कविताएंउनके परिपक्व कवि का परिचय देती हैं. किताबघर प्रकाशन से आया गोबिन्द प्रसादका संग्रह वर्तमान की धूलवाकई इस साल के कुछ अच्छे संग्रहों में है. यों किसी गांव से रिश्ता भले ही गोबिन्द जी का न रहा हो, पर दिल्ली में जन्मे इस कवि के भीतर कविता की कोई अलक्षित सदानीरा जरूर बहती है कि उसके हृदय से यह निर्झरिणी की तरह फूटती है. मदन कश्यप का संग्रह अपना ही देशकुछ अच्छे संग्रहों में है तो संजय अलंग के संग्रह पगडंडी छिप गयी थीमें छत्तीसगढ़ की सामाजिक- आंचलिक संवेदना अनुस्यूत है. पार्वती प्रकाशन इंदौर से प्रकाशित स्वप्निल शर्माका संग्रह पटरी पर दौड़ता आदमीउनकी प्रतिबद्धताओं की गवाही देता है. कोलकाता के राजेश्वर वशिष्ठका संग्रह सुनो वाल्मीकिसमकालीन जीवन में यथार्थ से परिचालित है. वह वाल्मीकि को संबोधित अवश्य है किन्तु उनकी कविताओं का दायरा बहुआयामी है. उनका कवि अपने जीवनानुभवों को यथार्थवादी दृष्टि से आंकता परखता है. असंगघोषके संग्रह समय को इतिहास लिखने दोमें सामाजिक न्याय के विसंगत यथार्थ को निरुपित करने वाली कविताएं हैं तो शैलेयका संग्रह जो मेरी जात में शामिल है---जीवन की विसंगत परिस्थितियों का आईना है.

नाथद्वारा के वरिष्ठ कवि सदाशिव श्रोत्रियकी बावन कविताएंउनके परिपक्व कवि का परिचय देती हैं. किताबघर प्रकाशन से आया गोबिन्द प्रसादका संग्रह वर्तमान की धूलवाकई इस साल के कुछ अच्छे संग्रहों में है. यों किसी गांव से रिश्ता भले ही गोबिन्द जी का न रहा हो, पर दिल्ली में जन्मे इस कवि के भीतर कविता की कोई अलक्षित सदानीरा जरूर बहती है कि उसके हृदय से यह निर्झरिणी की तरह फूटती है. मदन कश्यप का संग्रह अपना ही देशकुछ अच्छे संग्रहों में है तो संजय अलंग के संग्रह पगडंडी छिप गयी थीमें छत्तीसगढ़ की सामाजिक- आंचलिक संवेदना अनुस्यूत है. पार्वती प्रकाशन इंदौर से प्रकाशित स्वप्निल शर्माका संग्रह पटरी पर दौड़ता आदमीउनकी प्रतिबद्धताओं की गवाही देता है. कोलकाता के राजेश्वर वशिष्ठका संग्रह सुनो वाल्मीकिसमकालीन जीवन में यथार्थ से परिचालित है. वह वाल्मीकि को संबोधित अवश्य है किन्तु उनकी कविताओं का दायरा बहुआयामी है. उनका कवि अपने जीवनानुभवों को यथार्थवादी दृष्टि से आंकता परखता है. असंगघोषके संग्रह समय को इतिहास लिखने दोमें सामाजिक न्याय के विसंगत यथार्थ को निरुपित करने वाली कविताएं हैं तो शैलेयका संग्रह जो मेरी जात में शामिल है---जीवन की विसंगत परिस्थितियों का आईना है. Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() समीर वरण नंदीके संग्रह पृथ्वी मेरे पूर्वजों का टोलासे एक नए पर्यावरण की आहट आती है. उनके यहां पृथ्वी की वेदना को को सुनने की बेचैनी है. वे पूछते हैं एक कविता में : ''पृथ्वी?तुम क्या कभी होगी निर्वाक्. तुम्हारी कोई वेदना नहीं ?''यह कवि निरे यथार्थ का कवि नही है. यह संवेदना का कवि है. उसकी कविता में सुबह की चमकीली धूप की-सी उजास है. उसमें संवेदना और कामना की गरमाहट है. यों उनकी कविता मितभाषी ही है,अनायास कम शब्दों से अर्थ की बड़ी संभावनाओं को टटोलने की चेष्टा करने वाली. कविता में उनका अपना सलीका है. शब्दों को छूने का,बरतने का अपना सलीका है. तभी तो 'मंजू दी'कविता में वे कहते हैं:

समीर वरण नंदीके संग्रह पृथ्वी मेरे पूर्वजों का टोलासे एक नए पर्यावरण की आहट आती है. उनके यहां पृथ्वी की वेदना को को सुनने की बेचैनी है. वे पूछते हैं एक कविता में : ''पृथ्वी?तुम क्या कभी होगी निर्वाक्. तुम्हारी कोई वेदना नहीं ?''यह कवि निरे यथार्थ का कवि नही है. यह संवेदना का कवि है. उसकी कविता में सुबह की चमकीली धूप की-सी उजास है. उसमें संवेदना और कामना की गरमाहट है. यों उनकी कविता मितभाषी ही है,अनायास कम शब्दों से अर्थ की बड़ी संभावनाओं को टटोलने की चेष्टा करने वाली. कविता में उनका अपना सलीका है. शब्दों को छूने का,बरतने का अपना सलीका है. तभी तो 'मंजू दी'कविता में वे कहते हैं:

Clik here to view.

समीर वरण नंदीके संग्रह पृथ्वी मेरे पूर्वजों का टोलासे एक नए पर्यावरण की आहट आती है. उनके यहां पृथ्वी की वेदना को को सुनने की बेचैनी है. वे पूछते हैं एक कविता में : ''पृथ्वी?तुम क्या कभी होगी निर्वाक्. तुम्हारी कोई वेदना नहीं ?''यह कवि निरे यथार्थ का कवि नही है. यह संवेदना का कवि है. उसकी कविता में सुबह की चमकीली धूप की-सी उजास है. उसमें संवेदना और कामना की गरमाहट है. यों उनकी कविता मितभाषी ही है,अनायास कम शब्दों से अर्थ की बड़ी संभावनाओं को टटोलने की चेष्टा करने वाली. कविता में उनका अपना सलीका है. शब्दों को छूने का,बरतने का अपना सलीका है. तभी तो 'मंजू दी'कविता में वे कहते हैं:

समीर वरण नंदीके संग्रह पृथ्वी मेरे पूर्वजों का टोलासे एक नए पर्यावरण की आहट आती है. उनके यहां पृथ्वी की वेदना को को सुनने की बेचैनी है. वे पूछते हैं एक कविता में : ''पृथ्वी?तुम क्या कभी होगी निर्वाक्. तुम्हारी कोई वेदना नहीं ?''यह कवि निरे यथार्थ का कवि नही है. यह संवेदना का कवि है. उसकी कविता में सुबह की चमकीली धूप की-सी उजास है. उसमें संवेदना और कामना की गरमाहट है. यों उनकी कविता मितभाषी ही है,अनायास कम शब्दों से अर्थ की बड़ी संभावनाओं को टटोलने की चेष्टा करने वाली. कविता में उनका अपना सलीका है. शब्दों को छूने का,बरतने का अपना सलीका है. तभी तो 'मंजू दी'कविता में वे कहते हैं:कभी कभी सोचता हूं ---कह दूँ

कभी सोचता हूं नहीं--रहने दो

कभी सोचता हूं --आंखों में भर लूं

कभी सोचता हूं --नदी की तरह बह जाने दूँ.

उन्हीं की ये जो पांडुलिपि तैयार की है

कौन पढेगा...

तुम तो पृथ्वी पर रह नहीं गई हो ?

समीर वरण नंदी हिंदी कविता के कुल गोत्र के लिहाज से सुपरिचित भले न हो,इनका मुहावरा सधा हुआ लगता है. प्रेम और अनुराग से ये कविताएं अभिषिक्त हैं. साठोत्तर वय के प्रेम को दर्शाती उनकी एक कविता देखें--

अचानक बारिश की तरह हमें भी मिलता है प्यार

कभी कभी बारिश के बाद

धूप खिलने पर,कीचड से निकल आते हैं

प्यारे प्यारे अंकुर

साठ करीब,पर अब भी ऐसी ही चाह

दोपहर की धूप जल रही है

बारिश क्या अब नहीं आएगी ?

युवा कवियों से उम्मीद

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() रचना के क्षेत्र में हमेशा युवा लेखकों से खास उम्मीद होती है. भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित बाबुषा कोहलीका संग्रह प्रेम गिलहरी दिल अखरोटअपने अनूठेपन की याद दिलाता है. यों देखने से इस संग्रह की कविताएं प्रेम के धागे से बुनी हुई लगती हैं पर सीधी-सपाट और सरल कहे जाने के अभ्यस्त जुमलों और कविताई की किसी भी प्रविधि के संक्रमण से ये कविताएं बचना चाहती हैं. यही वजह है कि बाबुषा की कविता में नए सांचे,नए भाव बोध,नई बिम्ब रचना,अनुभूति,कथ्य और संवेदना की ताजगी है जो इधर के युवा कवियों में बहुत कम दीख पड़ती है. यहीं से आए युवा कवियों दिलीप शाक्यका संग्रह कविता में उगी दूब,नरेश चंद्रकरका संग्रह अभी जो तुमने कहाव उमाशंकर चौधरीका संग्रह चूँकि सवाल कभी खत्म नहीं होतेइस साल के उल्लेखनीय संग्रहों में हैं. राजकमल प्रकाशन से आए भावना शेखरके संग्रह सांझ का नीला किवाड़की कविताओं में स्त्री का उल्लसित अंतर्जगत बोलता है. वे कविताओं में पुरुष का प्रतिलोम खड़ा नहीं करतीं बल्कि उसे सहचर की तरह सहेजती हैं. लिहाजा उनकी कविताएं स्त्री विमर्श को लेकर सहज और ऊष्मामय हैं.

रचना के क्षेत्र में हमेशा युवा लेखकों से खास उम्मीद होती है. भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित बाबुषा कोहलीका संग्रह प्रेम गिलहरी दिल अखरोटअपने अनूठेपन की याद दिलाता है. यों देखने से इस संग्रह की कविताएं प्रेम के धागे से बुनी हुई लगती हैं पर सीधी-सपाट और सरल कहे जाने के अभ्यस्त जुमलों और कविताई की किसी भी प्रविधि के संक्रमण से ये कविताएं बचना चाहती हैं. यही वजह है कि बाबुषा की कविता में नए सांचे,नए भाव बोध,नई बिम्ब रचना,अनुभूति,कथ्य और संवेदना की ताजगी है जो इधर के युवा कवियों में बहुत कम दीख पड़ती है. यहीं से आए युवा कवियों दिलीप शाक्यका संग्रह कविता में उगी दूब,नरेश चंद्रकरका संग्रह अभी जो तुमने कहाव उमाशंकर चौधरीका संग्रह चूँकि सवाल कभी खत्म नहीं होतेइस साल के उल्लेखनीय संग्रहों में हैं. राजकमल प्रकाशन से आए भावना शेखरके संग्रह सांझ का नीला किवाड़की कविताओं में स्त्री का उल्लसित अंतर्जगत बोलता है. वे कविताओं में पुरुष का प्रतिलोम खड़ा नहीं करतीं बल्कि उसे सहचर की तरह सहेजती हैं. लिहाजा उनकी कविताएं स्त्री विमर्श को लेकर सहज और ऊष्मामय हैं.

पंकज चतुर्वेदीका संग्रह ’रक्तचाप और अन्य कविताएं’उनके कवित्व को एक नई धार देता है. जो सामान्य जीवन में घट रहा है वह उनकी चेतना की छन्नी से छन कर उनकी कविता में भी आता है. चाहे खुद से कर रहे हों,या दूसरों से. उनकी कविता में इसीलिए एक आत्मीय किस्म की संवादमयता है. लगता ही नहीं कि यह वही पंकज चतुर्वेदी हैं जो आपसे घंटों टेलीफोन पर बातें करते हैं एक स्मृतिवान आलोचक की तन्मयता के साथ पर यहां उनकी हर कविता एक रिलीफकी तरह सामने आती है,उबाऊ नैरेटिवके फार्म में नहीं. दखल प्रकाशन ने इस साल खांटी कठिन कठोर अति(शिरीष मौर्य), दृश्य के बाहर(शहनाज इमरानी) व अंधेरे समय के लोग(रामजी तिवारी) संग्रहों से युवा कविता की बेहतरीन आमद पर मुहर लगाई है.

Clik here to view.

रचना के क्षेत्र में हमेशा युवा लेखकों से खास उम्मीद होती है. भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित बाबुषा कोहलीका संग्रह प्रेम गिलहरी दिल अखरोटअपने अनूठेपन की याद दिलाता है. यों देखने से इस संग्रह की कविताएं प्रेम के धागे से बुनी हुई लगती हैं पर सीधी-सपाट और सरल कहे जाने के अभ्यस्त जुमलों और कविताई की किसी भी प्रविधि के संक्रमण से ये कविताएं बचना चाहती हैं. यही वजह है कि बाबुषा की कविता में नए सांचे,नए भाव बोध,नई बिम्ब रचना,अनुभूति,कथ्य और संवेदना की ताजगी है जो इधर के युवा कवियों में बहुत कम दीख पड़ती है. यहीं से आए युवा कवियों दिलीप शाक्यका संग्रह कविता में उगी दूब,नरेश चंद्रकरका संग्रह अभी जो तुमने कहाव उमाशंकर चौधरीका संग्रह चूँकि सवाल कभी खत्म नहीं होतेइस साल के उल्लेखनीय संग्रहों में हैं. राजकमल प्रकाशन से आए भावना शेखरके संग्रह सांझ का नीला किवाड़की कविताओं में स्त्री का उल्लसित अंतर्जगत बोलता है. वे कविताओं में पुरुष का प्रतिलोम खड़ा नहीं करतीं बल्कि उसे सहचर की तरह सहेजती हैं. लिहाजा उनकी कविताएं स्त्री विमर्श को लेकर सहज और ऊष्मामय हैं.

रचना के क्षेत्र में हमेशा युवा लेखकों से खास उम्मीद होती है. भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित बाबुषा कोहलीका संग्रह प्रेम गिलहरी दिल अखरोटअपने अनूठेपन की याद दिलाता है. यों देखने से इस संग्रह की कविताएं प्रेम के धागे से बुनी हुई लगती हैं पर सीधी-सपाट और सरल कहे जाने के अभ्यस्त जुमलों और कविताई की किसी भी प्रविधि के संक्रमण से ये कविताएं बचना चाहती हैं. यही वजह है कि बाबुषा की कविता में नए सांचे,नए भाव बोध,नई बिम्ब रचना,अनुभूति,कथ्य और संवेदना की ताजगी है जो इधर के युवा कवियों में बहुत कम दीख पड़ती है. यहीं से आए युवा कवियों दिलीप शाक्यका संग्रह कविता में उगी दूब,नरेश चंद्रकरका संग्रह अभी जो तुमने कहाव उमाशंकर चौधरीका संग्रह चूँकि सवाल कभी खत्म नहीं होतेइस साल के उल्लेखनीय संग्रहों में हैं. राजकमल प्रकाशन से आए भावना शेखरके संग्रह सांझ का नीला किवाड़की कविताओं में स्त्री का उल्लसित अंतर्जगत बोलता है. वे कविताओं में पुरुष का प्रतिलोम खड़ा नहीं करतीं बल्कि उसे सहचर की तरह सहेजती हैं. लिहाजा उनकी कविताएं स्त्री विमर्श को लेकर सहज और ऊष्मामय हैं. पंकज चतुर्वेदीका संग्रह ’रक्तचाप और अन्य कविताएं’उनके कवित्व को एक नई धार देता है. जो सामान्य जीवन में घट रहा है वह उनकी चेतना की छन्नी से छन कर उनकी कविता में भी आता है. चाहे खुद से कर रहे हों,या दूसरों से. उनकी कविता में इसीलिए एक आत्मीय किस्म की संवादमयता है. लगता ही नहीं कि यह वही पंकज चतुर्वेदी हैं जो आपसे घंटों टेलीफोन पर बातें करते हैं एक स्मृतिवान आलोचक की तन्मयता के साथ पर यहां उनकी हर कविता एक रिलीफकी तरह सामने आती है,उबाऊ नैरेटिवके फार्म में नहीं. दखल प्रकाशन ने इस साल खांटी कठिन कठोर अति(शिरीष मौर्य), दृश्य के बाहर(शहनाज इमरानी) व अंधेरे समय के लोग(रामजी तिवारी) संग्रहों से युवा कविता की बेहतरीन आमद पर मुहर लगाई है.

शब्दारंभ प्रकाशन से आया अशोक कुमार पांडेयका संग्रह ‘प्रतीक्षा का रंग सांवला’उनके अब तक के संग्रहों में सर्वाधिक सुगठित माना जाना चाहिए. अनामिका ने उन्हें कविता का नवल पुरुष कहा है. उनका कहना ही क्या ? वे कविता के बीचोबीच से एक पद उठाती हैं और कवि के माथे पर बिंदी की तरह सजा देती है. अशोक पांडेय के वैचारिक तेवर से ऐसा लगता है कि उनकी कविताएं भी उसी जुझारु तेवर की तरह यथार्थ के लटकों-झटकों से बनी होंगी पर देख कर अचरज हुआ कि अशोक कविताओं में वैचारिक संयम से काम लेते जान पड़ते हैं. उनका सख्य यहां जहां तहां निवेदित है,प्रेम और दाम्पत्य का घुला मिला संसार,बीच बीच में कवि को अपने कार्यभार भी याद आते हैं. पर कुल मिला कर प्रतीक्षा की यह सांवली रंगत यथार्थ के सँवलाए संवेगों से हाथ मिलाते हुए कुछ झिझकती है: जब जब लिखना होता है प्रेम/ लिखा जाता है अपराध/ मैं तुम्हारा नाम लिखता हूँ/ और फिर छोड़ देता हूँ खाली स्थान.(उफ कितना अधूरा है यह शब्दकोश)

वाग्देवी प्रकाशन बीकानेर से अनिरुद्ध उमट का संग्रह 'तस्वीरों से जा चुके चेहरे'आया है. वही संयमित विस्तार, वही वाक्संयम, वही प्रयत्नलाघव उमट के वाक्य विन्यास में मिलता है जैसा शिरीष ढोबले और नंद किशोर आचार्य के यहॉं. उनके यहां शमशेर-सी काव्यात्मक प्रतिच्छाएं रचने की कोशिशें भी नज़र आती हैं. कभी आचार्य को पढते हुए महसूस किया था कि उनकी कविता पढने के बाद हमारे मन में कुछ वैसी ही अनुगूँज बची रह जाती है जैसे मंदिर में की गयी प्रार्थना की पुकार--- धूप दीप, नैवेद्य से सुवासित वातावरण में व्याप्त सुगंध. मुझे अपनी तासीर में सूक्ष्म उमट की कविताएं पढ़ कर इस बात की आश्वस्ति होती है कि आज की अति वाचाल कविता के इस शोरगुल में ऐसी कविताएं आत्मा के उपचार की तरह हैं. उमट अपने पूर्वजों के पदचिह्नों पर चलते हुए अपनी कविता के सौष्ठव को पुनर्निमित करते हैं. अनिरुद्ध की कविता में एक अव्यक्तं-सी कशिश है. एक सांय सांय जैसा अनुस्यूत सन्नाटा है. प्रतीक्षा के सूत कातते हरियल आहटों वाले दिन हैं. सूने गलियारे-सी शाम है. कंठ में चिलकती पारे-सी प्यास है. कैनवस पर गिरती चाकू-सी छाया है. कुल मिलाकर कहें तो ये कविताएं नहीं, अंत:करण के गलियारों में की गयी यात्राएं हैं. इनमें समकालीनता की छाया भले ही कम हो, अनुभूति की शुद्धता शतप्रतिशत है. जैसा कि नंदकिशोर आचार्य ने कहा ही है, कि ये कविताएं किसी निश्चि त अर्थ संधान के लिए प्रतिश्रुत नहीं है, बल्कि उस अहसास से गुजरने के लिए हैं जिसे इस सांसत भरे समय से गुजरते हुए कवि ने महसूस किया है. कविताएं अनुभव की सार्वजनिकता से नहीं अनुभव की अद्वितीयता से जन्म लेती हैं. उमट ने कविता में संवेदना की सांसें फूँक कर उसे प्राणवान बनाया है. उनकी यात्रा कहीं भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की नहीं, उस अहसास को शब्दबद्ध करने के लिए है जिसे उनके कवि ने अपने रचनात्मक एकांत में सिरजा और सहेजा है. बीकानेर के सूर्य प्रकाशन मंदिर से आए पारुल पुखराजके संग्रह 'जहां होना लिखा है तुम्हारा'की कविताएं आकार में तन्वंगी हैं पर चित्त को वेध्य हैं. उनकी अपनी सिहरन है. कृष्णा सोबती के शब्दों में कहें तो-- 'शिष्ट संवरन'है. वह बेआवाज़ है. यहां तक कि उसकी उदासी भी नि:शब्द है.रुस्तम का नया संग्रह 'मेरी आत्मा कांपती है'बहुत दिनों बाद आया है.

वाणी से आये संग्रह जिन्दगी कुछ यूँ हीसे सुधाकर पाठक ने कविता की देहरी पर पहला कदम रखा है तो प्रकाशन संस्थान से आए भागवत शरण झा अनिमेष के संग्रह आशंका से उबरते हुए में बिहार और वैशाली की सांस्कृतिक ध्वनियां सुन पड़ती हैं. तीसरा युवा द्वादशमें शामिल बहादुर पटेल,ज्योति चावला,हरिओम,प्रज्ञा रावत,मोहन सगोरिया,अरुण शीतांश,अरुणाभ सौरभ,शिरीष मौर्य,मोनिका कुमार,नीलकमल,शायक आलोक एवं लीना मल्होत्रा की कविताएं शामिल हैं जिनमेंकई कवियों ने अपने स्वर का लोहा मनवाया है. पर असमय दिवंगत बीएचयू परिसर के तेजस्वी युवा कवि रविशंकर उपाध्यायका संग्रह उम्मीद अब भी बाकी है तमाम कवियों से अलग है जिसे प्रकाशित कर राजकमल ने युवा कवि को सच्ची श्रद्धांजलि दी है. रविशंकर की कविताओं के कच्चे विन्यास में भी जीवन संसार को कुछ अनूठे ढंग से देखने समझने व रचने की कोशिश नजर आती है. तेजी से पहचान बनाने वाली शैलजा पाठक का मैं एक देह हूँ,फिर देहरी, पढते करघे पर रचे जा रहे नए काव्यात्मक यथार्थ से परिचय होता है. नीरजा हेमेंद्र का मेघ मानसून और मन, नवनीत पांडे का जैसे जिनके धनुष,शंकरानंद का पदचाप के साथ, लालित्य ललित का बचेगा तो प्रेम ही व नवीन नीर का प्यार धड़कनों में सांस लेता है व रमेश प्रजापति का शून्यकाल में बजता झुनझुना बोधि प्रकाशन के कुछ चुनिंदा संग्रहों में है. लालित्य ललित के तो कई संग्रह इस साल आए हैं. उनका चित्त भी कविता में ही रमता है. सुरेश सेन निशांतएक अरसे से लिख रहे हैं. उनके नए संग्रह कुछ थे जो कवि थेअलग से ध्यातव्य संग्रह है. निशांत में एक बेबाकी है जिसे हम इस संग्रह की कविताओं में लोकेट कर सकते हैं.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.

किन्तु हिंदयुग्म से आया दर्पण साह का संग्रह लुका-झॉंकी नवीनता के बावजूद कुछ ज्यादा ही प्रयोगवादी लटके झटकों से लैस है .

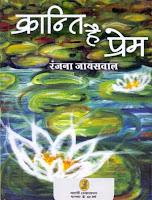

इधर वर्तिका नंदा, रजत रानी मीनू और रंजना जायसवाल, जैसी कवयित्रियों ने क्रमश: रानियां सब जानती हैं, पिता भी तो होते हैं मॉं व क्रांति है प्रेम संग्रहों से अपने वुजूद का अहसास कराया है. अच्छे टेकऑफ के बावजूद इन कवयित्रियों में एक ठहराव-सा नजर आता है. अक्सर देखा गया है कि जब नए विमर्श खत्म हो जाते हैं तो कवयित्रियां स्त्री विमर्श के आजमाए नुस्खों पर लौट आती हैं. कवयित्री सोनी पांडेय के संग्रह मन की खुलती गिरहें में कविता में पौरुषेय शक्तियों के प्रति मुखर प्रतिरोध नजर आता है तथा एक पुरबियापन भी. उनकी कविता में आंचलिकता का स्वाद है---और एक देशज ठाठ भी.

मुंबई की चित्रा देसाई का संग्रह सरसों से अमलतास भी सुरुचिपूर्ण है.कभी कभी किसी शीर्षक में ही ऐसा आमंत्रण छिपा होता है कि मन गंवई पगडंडियों में खो-सा जाता है. जिन लोगों का गांव से वास्ता है और जो केवल सरसों के साग व बाजरे की रोटी से सरसों का मोल नहीं ऑंकते, जिन्होंने सरसों के पीताभ वसन से ढँकी वसुंधरा का वैभव देखा है वे तसदीक करेंगे कि यह प्रकृति ही है जो हमें रँगती है वरना हमारे भीतर रंगों का ऐसा जादुई संसार संभव नहीं.

बरसों पहले गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा था, ''मेरे युवा आम में नया बौर आया है. खुशबू बहुत है क्योंकि तुमने लगाया है.''हर युवा कवि कविता के प्रांगण में प्रवेश करते हुए इसी भावभूमि पर होता है. वह खुशबुओं से सराबोर होता है. उसके भीतर कोयलें गाती हैं, प्रकृति श्रृंगार करती है, शब्द शहनाइयां बजाते हैं, उसका जीवन सरसों के अमलतास से भर उठता है. चित्रा देसाई ऐसी ही कवयित्री हैं जिनका यह पहला संग्रह है और उनकी उम्र चाहे जो हो, वे इस संग्रह से युवा और प्रकृति की सहचरी सी दीख पड़ती हैं. मैं अचरज में हूं कि चित्रा का जन्म दिल्ली का है, वे अब मुंबई में हैं. मेट्रो से मेट्रो की इस सुदीर्घ संगत में उन्होंने गांव कहां देखे होंगे, सरसों के खेत लहलहाते कहां देखे होंगे. फागुनी छुवन ने उनके मन को बावरा-सा कहां बनाया होगा, उनके मन की धरती सावन भादों में कहां भीगी होगी. पर वे अपने प्राक्कंथन के पहले ही वाक्य में यह कह देती हैं कि उनकी यात्रा मेट्रो से मेट्रो तक की यात्रा नही है, यह गांव की पगडंडी से शुरु होकर महानगर तक जाती है. यों तो प्रकृति की कविताएं पढ़ कर ऊब भी होती है पर उसमें कवि-मन की अपनी पटकथा भी हो तो कहना ही क्या. कविताई से परे छिटक कर देखता हूं लगता है कवियों को प्रकृति के बीच ही रहना रमना चाहिए. पर आज का जीवन हमें यह इजाजत ही कहां देता है. चित्रा देसाई की कविताएं पढते हुए अपना भी गांव याद हो आता है और यह क्षोभ कि कहां हम इन इमारतों के जंगल में आ फँसे हैं?

वाराणसी की रचना शर्मा के संग्रह नींद के हिस्से में कुछ रात तो आने दो में सुभाषितों की-सी महक है. सरोज परमार के संग्रह मै नदी होना चाहती हूँ, कमल कुमार के संग्रह घर और औरत व इला कुमार के संग्रह आज पूरे शहर में स्त्री मन का एक प्रशस्त विन्यास मिलता है. स्त्री मन का एक कोना भोजपत्र (पुष्पिता अवस्थी) की प्रेम कविताओं में भी धड़कता है. चित्रकार कवयित्री संगीता गुप्ता के संग्रह स्पर्श के गुलमोहर में भी एक ऐसी दुनिया सामने आती है जिसे एक स्त्री ही महसूस कर सकती है.वे जितनी अच्छी चित्रकार हैं उतनी ही संवेदनशील कवयित्री. कहते हैं,जिनकी तूलिका बोलती है उनके शब्द कम बोलते हैं. ये कविताएं कवयित्री के भाव संसार,संबंध और साहचर्य का आख्यान हैं.

ग़ज़ल,गीत,नवगीत

ग़ज़लों के लिए ख्यात शीन काफ निजामके नज्मों के चयन और भी है नाम रस्ते का कवि नंद किशोर आचार्य के संपादन में वाणी से आया है. यों तो उनमें एक कवि की भरपूर बेफिक्री और दार्शनिकता है पर जो बात उनकी गजलों में है,वह इन नज्मों में कम दिखती है. ज्ञानपीठ से आया फ़ज़ल ताबिशका संग्रह रोशनी किस जगह से काली हैशायरी के उनके अप्रयोगदान की पुष्टि करता है. मीनाक्षी प्रकाशन से आया अशोक आलोककी गजलों का संग्रह जमीं से आसमां तकउनके परिमार्जित विवेक की पुष्टि करता है. बोधि से प्रकाशित सिया सचदेवके संग्रह फिक्र की धूपव उर्मिला माधव के संग्रह बात अभी बाकी हैकी गजलें पढ़ने में सुकून देती हैं. नवगीत की बात जहां तक है,इसी साल यश मालवीय के चार संग्रह रोशनी देती बीड़ियां,कुछ बोलो चिड़िया,नींद कागज की तरहव एक आग आदिमआए हैं. एक जिद की तरह गीत में डटे रहने वाले यश का कवि मन छंद के अभ्युत्थान और गौरव के लिए प्रतिश्रुत है तो भीतर की रागात्मकता खोती हुई मनुष्यता का साक्षी भी. यश ने विरासत में मिली भाषा को किस तरह अपने कोठार में सहेज रखा है उसकी एक मिसाल वह है जब वे ऐसा सुकोमल गीत लिखते हैं: फोन पर आवाज सुनकर/ तुम्हें थोड़ी देर गुन कर / जिंदगी से भेंट जैसे हो गयी/ डायरी में खिल उठे पन्ने कई. नवगीत के अन्य योद्धाओं मेंजयकृष्ण राय तुषार(सदी को सुन रहा हूँ मैं),अश्वघोष('गौरैया का घर खोया है),राघवेंद्र तिवारी(जहां दरक कर गिरा समय भी'), रामकिशोर दाहिया(अल्लाखोह मची), विनय मिश्र(समय की आँख नम है) तथा रामशंकर वर्मा(चार दिन फागुन के) के'संग्रह भी आए हैं. यों गीत के स्वर्णिम दिन तो अब नहीं रहे,न लौटने ही वाले हैं,पर पूर्णिमा बर्मन की नवगीत की पाठशालाकम से कम गीतों की फुलवारी को नियमित रूप से सींचने का काम जरूर कर रही है.

कविता: आदिवासी स्वर

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() आज से कुछ साल पहले जब संताली से सीधे अनूदित निर्मला पुतुल की कविताएं सामने आईं तो लगा कि यह आवाज हिंदी कविता के लिए नई है. तब दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के बीच आदिवासी मुद्दों की कोई सुनवाई न थी. हाल के वर्षों में निर्मला पुतुलके बाद अनुज लुगुन,महादेव टोप्पो,जसिंता केरकेट्टा,व ग्रेस कुजूरजैसे कुछ होनहार कवि विकास के नेपथ्य और आदिवासियों की समस्याओं को लेकर वाजिब प्रतिरोध तैयार कर रहे हैं.

आज से कुछ साल पहले जब संताली से सीधे अनूदित निर्मला पुतुल की कविताएं सामने आईं तो लगा कि यह आवाज हिंदी कविता के लिए नई है. तब दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के बीच आदिवासी मुद्दों की कोई सुनवाई न थी. हाल के वर्षों में निर्मला पुतुलके बाद अनुज लुगुन,महादेव टोप्पो,जसिंता केरकेट्टा,व ग्रेस कुजूरजैसे कुछ होनहार कवि विकास के नेपथ्य और आदिवासियों की समस्याओं को लेकर वाजिब प्रतिरोध तैयार कर रहे हैं.

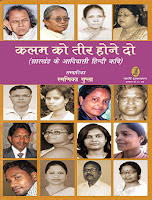

रमणिका गुप्ताके संपादन में वाणी प्रकाशन से आए झारखंड के आदिवासी कवियों के संग्रह कलम को तीर होने दोमें मुंडारी भाषी रामदयाल मुंडा, अनुज लुगुन,कुडुख भाषी ग्रेस कुजूर,महादेव टोप्पो,ओली मिंच,ज्योति लकड़ा,आलोका कुजूर,जसिन्ता केरकेट्टा, नितिशा खलख़ो,संताली भाषी निर्मला पुतुल,शिशिरटुडू, शिवलाल किस्कू,खड़ियाभाषी रोज केरकेट्टा,सरोज केरकेट्टा,ग्लेडसन डुंगडुंग,हो भाषी सरस्वती गागराईएवं नगपुरिया भाषी सरिता सिंह बड़ाइककी कविताएं शामिल हैं. इन कवियों की कविताओं में ज्यादातर में बेशक कुछ अपरिपक्वता हो,कविता के शिल्प का सिद्ध हुनर इनमें गैरहाजिर हो,पर इनसे आदिवासी समाज की सदियों से बंद दुनिया खुलती है इसमें संदेह नहीं. यह वह दुनिया है जहां सभ्य समाज के बुलडोजर और कारपोरेट घरानों के आधुनिक संयंत्र तो पहुंचे हैं पर आदिवासी समाजों के हृदय में उमड़ते घुमड़ते दुख दर्द को दर्ज करने वाली संवेदनशील सत्ता नहीं. ये कवि कविताओं में अपने हृदय की निर्मल पुकार लिख रहे हैं.

Clik here to view.

आज से कुछ साल पहले जब संताली से सीधे अनूदित निर्मला पुतुल की कविताएं सामने आईं तो लगा कि यह आवाज हिंदी कविता के लिए नई है. तब दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के बीच आदिवासी मुद्दों की कोई सुनवाई न थी. हाल के वर्षों में निर्मला पुतुलके बाद अनुज लुगुन,महादेव टोप्पो,जसिंता केरकेट्टा,व ग्रेस कुजूरजैसे कुछ होनहार कवि विकास के नेपथ्य और आदिवासियों की समस्याओं को लेकर वाजिब प्रतिरोध तैयार कर रहे हैं.

आज से कुछ साल पहले जब संताली से सीधे अनूदित निर्मला पुतुल की कविताएं सामने आईं तो लगा कि यह आवाज हिंदी कविता के लिए नई है. तब दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के बीच आदिवासी मुद्दों की कोई सुनवाई न थी. हाल के वर्षों में निर्मला पुतुलके बाद अनुज लुगुन,महादेव टोप्पो,जसिंता केरकेट्टा,व ग्रेस कुजूरजैसे कुछ होनहार कवि विकास के नेपथ्य और आदिवासियों की समस्याओं को लेकर वाजिब प्रतिरोध तैयार कर रहे हैं. रमणिका गुप्ताके संपादन में वाणी प्रकाशन से आए झारखंड के आदिवासी कवियों के संग्रह कलम को तीर होने दोमें मुंडारी भाषी रामदयाल मुंडा, अनुज लुगुन,कुडुख भाषी ग्रेस कुजूर,महादेव टोप्पो,ओली मिंच,ज्योति लकड़ा,आलोका कुजूर,जसिन्ता केरकेट्टा, नितिशा खलख़ो,संताली भाषी निर्मला पुतुल,शिशिरटुडू, शिवलाल किस्कू,खड़ियाभाषी रोज केरकेट्टा,सरोज केरकेट्टा,ग्लेडसन डुंगडुंग,हो भाषी सरस्वती गागराईएवं नगपुरिया भाषी सरिता सिंह बड़ाइककी कविताएं शामिल हैं. इन कवियों की कविताओं में ज्यादातर में बेशक कुछ अपरिपक्वता हो,कविता के शिल्प का सिद्ध हुनर इनमें गैरहाजिर हो,पर इनसे आदिवासी समाज की सदियों से बंद दुनिया खुलती है इसमें संदेह नहीं. यह वह दुनिया है जहां सभ्य समाज के बुलडोजर और कारपोरेट घरानों के आधुनिक संयंत्र तो पहुंचे हैं पर आदिवासी समाजों के हृदय में उमड़ते घुमड़ते दुख दर्द को दर्ज करने वाली संवेदनशील सत्ता नहीं. ये कवि कविताओं में अपने हृदय की निर्मल पुकार लिख रहे हैं.

तथापि

तथापि,यह कुल मिला कर औसत के राज्याभिषेक का दौर है. भीड़ ज्यादा है, सच्चे शब्दों की संगत मे रहने वाले कवि कम हैं. ज्यादातर तो कोमल गांधार में डूबे हैं. वे सुविधा के कवि हैं यानी ‘पोयट्स आफ कम्फर्ट’. फिर भी कुछ कवियों के यहां यदि कविता आज भी कल्ले की तरह फूटती दिखती है तो इसलिए कि कवि भी शब्द संसार का स्रष्टा है. वह अपनी कविताओं की चाक पर एक समानांतर दुनिया गढ़ता- रचता रहता है.कविता की भाषा के क्षरण को देखते हुए अज्ञेय का एक कथन याद आता है: ''जब कवि की भाषा घिस पिट कर अर्थहीन हो गयी हो--जब वह कवि के किसी काम की न रह जाय,तब उसका क्या किया जाय?तब उसे राजनीतिक को दे दिया जाय ! ----जिसका सारा अर्थव्यापार उन्हीं अर्थहीन (या कि कहना चाहिए अर्थवंचित) शब्दों के सहारे चलता है. कवि भाषा सोना है तो राजनीति की भाषा कागजी मुद्रा---बड़ी विस्फारित कागजी मुद्रा ! सोना तो स्वयं अर्थ है(कितने अर्थों में!),कागजी मुद्रा केवल एक वायदा. कवि भाषा धन है ,राजनीति की भाषा ऋण(फिर और अर्थ की गूँज!) हमारे राजनीतिक काव्य भाषा के कबाड़िये हैं.''कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अवधारणा के उलट हमारी आज की अधिकांश काव्यभाषा राजनीति के चालू प्रतिमानों की टकसाल से ढल कर हमारे पास पहुंच रही है?

------------------------------------------------------------------------------------------

डॉ ओम निश्चल. हिंदी के सुधी आलोचक. 'शब्द सक्रिय हैं',कविता संग्रह एवं 'शब्दों से गपशप'आलोचना सहित कई पुस्तकें प्रकाशित. साठोत्तर कविता पर शोध. हिंदी के प्रसार के लिए 'बैंकिंग वाड्.मय सीरीज'के प्रकाशन सहित पत्र पत्रिकाओं में सतत चिंतन एवं लेखन. अज्ञेय,अशोक वाजपेयी,मलय लीलाधर मंडलोई व केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं के चयन संपादित. तत्सम शब्दकोश के सहयोगी संपादक. कुंवर नारायण पर दो खंडो में संपादित आलोचनात्मक उद्यम 'अन्वय'एवं 'अन्विति'शीघ्र प्रकाश्य.

संपर्क : डॉ.ओम निश्चल,जी-1/506 ए,उत्तम नगर,नई दिल्ली-110059.

फोन 8447289976,मेल : omnishchalgmail.com