मनोज कुमार पांडेय

(एक)

पहली चोरी आपकी ही तरह मैंने भी बचपन में की थी. सच कहूँ तो पता भी नहीं था तब कि यह चोरी ही है और यह भी कि यह इतनी बुरी चीज है.

एक गुल्लक था जिसमें बहुत सारे पैसे थे. गुल्लक एक झोले में रखा हुआ था. गुल्लक दादी का था. घर में सब चीजें किसी न किसी की थी.

मेरा कुछ नहीं था.

बाहर लालच था जिसे देख कर हम ललचाते थे. चोरी इसी लालच ने सिखाई थी मुझे. और मैं शुरू में ही इस पर जोर देना चाहता हूँ कि यह लालच कोई इतनी बुरी चीज भी नहीं है.

बहुत छोटे छोटे लालच थे. संतरे के स्वाद और उसी के जैसे फांक वाला लेमनचूस था. चटपटी नमकीनें थीं. मछली और साँप की बनावट की कलमें थीं. किताबों पर चढ़ाने के लिए रंगीन कागज थे.

चूरन का लालच था. चूरन डाल कर बने हुए मसालेदार बड़े नीबू का लालच था. चूरन नीबू के रस में खोंप दिया जाता और उसे देख कर मुँह से राल टपकने लगती. जीभ बेचैन होने लगती. जैसे शरीर का पूरा सब कुछ जीभ पर ही आ कर ठहर जाता. और सब कुछ की सक्रियता जीभ अकेली में समा जाती.

हाथ को गुल्लक का रास्ता इसी जीभ ने ही दिखाया था. हाथों ने सूजा ढूँढ़ा था. और सूजे के सहारे गुल्लक के सिक्के एक एक कर बाहर आने लगे थे.

यह एक छोटी सी शुरुआत थी मेरे जीवन की.

हर सही शुरुआत के रास्ते में बाधाएँ आती हैं. यहाँ भी आईं. दादी ने जबर्दस्त रूप से पिटाई की. पिता ने भी पीटा. स्कूल में सबके सामने चोर कहा गया. पिटाई हुई. बिना बात के भी पिटाई हुई. घर और स्कूल दोनों जगहों पर अक्सर अपमानित किया जाता रहा बार बार.

मेरे दोस्त जो मेरे लालच और चोरी के हिस्सेदार थे उन्होंने भी चिढ़ाया मुझे.

वही दिन रहे होंगे जब मेरे भीतर - बहुत भीतर यह बात छुप कर बैठ गई होगी कि मुझे चोर बनना है. तभी यह तय हो गया होगा कि मैं या कोई कितनी भी कोशिश कर के देख ले पर चोर के सिवा मैं कभी कुछ बन ही नहीं पाऊँगा.

भविष्य की इस संभावना ने तभी से आकार लेना शुरू किया होगा. तभी से मेरे भीतर एक चोर की तराश शुरू हो गई होगी. इस तरह से मेरे जीवन की दिशा तभी तय हो गई थी जब मेरे हाथों ने एक सूजा ढूँढ़ा था और गुल्लक में से पहला सिक्का एक चमकदार खनक के साथ बाहर आया था.

या शायद तब जब मेरी चोर के रूप में पहचान पुख्ता की गई. बार बार चोर पुकारा गया. बार बार याद दिलाया गया मुझे कि मैं चोर भी हो सकता हूँ. नहीं तो शायद अपनी चोरी की बात मैं भूल ही जाता.

सब चोर थे पर चोर अकेला मैं कहा जा रहा था. दादी चोर थीं. पिता चोर थे. हमारे अध्यापक चोर थे. सब चोरी में लगे हुए थे. बहुत कुछ तो मेरा ही चुराया हुआ था सबने मिल कर.

चोर भी शायद मैं बना ही इस वजह से था किमेरे चारों तरफ चोर ही चोर थे. जो कुछ और बन सकने की संभावना ही खतम किए दे रहे थे.

दादी के हाथ में डंडा देखते ही मैं काँपने लगता था. काँपना कहाँ से सीखा था मैंने! क्या चुरा लिया था मेरा दादी ने?

पिता भी दादी से बहुत अलग नहीं थे. पर वह ज्यादा बड़े चोर थे. उन्होंने ईश्वर और उसके किस्से पकड़ाए मुझे. किस्से जो एक साथ डराते और लुभाते. पिता ने क्या चुराया मेरा?

क्या करता मैं उनके ईश्वर का जो डरते हुए ही सही पर झूठी कसमें खाने के अलावा किसी काम का नहीं था.

फिर भी वह मेरा पीछा करता. बार बार करता. मेरी तार्किक-कुतार्किक कल्पनाओं को विस्तार देता हुआ.

कई बार मैं उस ईश्वर का गुलाम बनने के सपने सँजोता. भक्त प्रह्लाद, भक्त ध्रुव, भक्त अंबरीष... परशुराम... नचिकेता और भी न जाने कौन कौन.

खेल-खिलौनों के सुंदर सपनों की जगह पर यह सपने क्यों आ रहे थे मुझे! सपनों में कृष्ण के हाथों लड़-मर कर कौन सी मुक्ति के सपने देखता था मैं?

पेड़ों, बादलों और घर की दीवारों पर कौन सी आकृतियाँ दिखाई देती थीं मुझे! मुझे डराने के लिए यह आकृतियाँ भला कहाँ से प्रकट हुई थीं?

और अध्यापक मेरे! मैं यह कह कर उनका महत्व कम नहीं करूँगा कि वे स्कूल में हम बच्चों के लिए आने वाली चीजें अपने घर उठा ले जाते थे. कि वह हमारी मेहनत चुरा लेते थे कई बार. कि हमारी मेहनत के अंक उस किसी की कापी में जा कर पनाह पाते थे जो उनके पैर दबा दिया करता था या घर से देशी घी और सब्जियाँ लाया करता था.

यह तो वे करते ही थे. पर यह बहुत ही छोटे अपराध हैं उनके.

वह जीवन चुरा रहे थे हमारा. वह हमारी आँखें चुरा रहे थे. उन्होंने दोस्ती कर सकने की ताकत चुरा ली थी. वह हमारे भीतर का जो कुछ भी शानदार, चमकीला और संभावनाओं से भरा था सब कुछ चुराए जा रहे थे.

फिर भी चोर अकेला मैं था. मैं पकड़ लिया गया था आखिरकार.

मेरे चोर होने का इतना शोर क्यों मचाया गया? इस शोर के बीच क्या छुपाना चाहते थे वे? इससे मेरा भला होने जा रहा था या उन सब का?

मेरे भीतर जो भी घटा हो मैं नहीं जानता. पर धीरे धीरे हाथ कुलबुलाने लगे थे मेरे कई बार. उनमें एक सनसनी उतरने लगी थी जब तब.

फिर तो मैं चाहूँ या न चाहूँ पर मेरे हाथ जब तब अपना कमाल दिखाने लगे थे. और मैं झूठ क्यों बोलूँ अपने इन हाथों के कच्चे पक्के कारनामों से मेरे भीतर एक हरी भरी खुशी लहलहाने लगती थी.

कोई था मेरे भीतर बैठा हुआ जो रोकता भी मुझे. वह मेरा हाथ थाम लेता. उन्हें पकड़ कर मेरी ही जेब में डाल देता. कि एक कोई सींक पकड़ा देता मुझे और मैं कान खोदने लगता अपना.

पर यह सब पल दो पल के लिए होता. फिर मेरे भीतर का चोर उस किसी को

निकाल बाहर करता. इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता.

सब कुछ अनायास होता. मेरे स्कूली साथियों के बस्तों से उनकी सबसे चमकदार कलमें गायब हो जातीं. उनकी दवातों की स्याहियाँ मेरी दवात में आ जातीं. उनमें जगह न होती तो अक्सर वह किसी दूसरे की दवातों में पहुँच जाती. कलमें कहीं और पहुँच जातीं. कई बार तो अध्यापकों के झोले उनका सबसे सुरक्षित ठिकाना होते.

अध्यापक घर जाते रहे होंगे तो दूसरे सामानों के साथ उन्हें कोई कलम भी मिलती रही होगी. वह चौंक जाते होंगे कि उनके बचपन में खोई हुई कलमें उन्हें एक एक करके अब कैसे मिल रही हैं. वे फिर से अपने बचपन में लौट जाते रहे होंगे.

इस बात का सबूत यह भी है कि किसी अध्यापक के झोले में रखी गई कोई चीज स्कूल में दुबारा लौट कर नहीं आई. जबकि एक दिन पीछे ही उसी चीज के गायब होने की शिकायत उनके पास हुई होती.

और भी खूब चोरियाँ की जिनका सीधा रिश्ता स्कूलों से नहीं था. जैसे करौंदे और नीबू चुराए. आम खजूर और जामुन चुराए. कैथे और खरबूजे चुराए. इनमें से ज्यादातर चीजें मेरे पास नहीं थीं.

पर यह भी कोई जादू ही रहा होगा कि वही चीजें जब ऐसे ही मिल जातीं - मसलन कोई घर पहुँचा जाता तब मुझे उनमें कोई स्वाद नहीं आता था. वे चीजें इतनी बेस्वाद लगती थी मुझे कि मेरी उनमें रुचि ही खतम हो जाती थी.

मेरी रुचि उनमें दुबारा तब पैदा होती जब मेरा कोई भाई या बहन उसी चीज को कहीं छुपा कर रखता और मैं पार कर देता.

खास बात यह है कि अपनी खुलेआम दिखाई गई अरुचि के चलते अक्सर तब मैं संदेह के परे भी रहता.

यह सबक उन्हीं दिनों सीखा होगा कि जिन चीजों में जितनी ज्यादा रुचि हो उनमें उतनी ही ज्यादा अरुचि प्रदर्शित करो. वह सब कुछ जिसे करने का खूब मन करे उसकी भर्त्सना करो खूब खूब. जैसे चोरी.

चोरी का मतलब मेरे लिए थोड़ा अलग था. मेरे लिए हर वह काम चोरी थी जिसे मैं खुलेआम या सबको बता कर नहीं कर सकता था. जिसे छुप कर करना पड़ता था.

उन दोस्तों के साथ खेलना चोरी थी जिनके साथ बात करने की भी मनाही की जाती थी. नहर में नहाना चोरी थी. ईश्वर को गाली बकना चोरी थी. किसी का जूठा खाना चोरी थी. कुत्ता खिलाना चोरी थी.

नंगे हो कर नहाना चोरी थी. खड़े हो कर पेशाब करना चोरी थी. लड़कियों से बात करना चोरी थी. खेल खेल में ही शुरू हो रही समलैंगिकता चोरी थी. घर के बाहर किसी से भी किया गया प्रेम चोरी थी.

मेरी इन सब में रुचि बढ़ती ही गई. बल्कि मेरे खून का हिस्सा बनती गईं यह सब चीजें. इन सबका खुमार मेरी रूह में उतरता गया.

बस अंतर इतना कि एक समय बाद यह सब चीजें चोरी नहीं रहीं. मैं खुलेआम करने लगा यह सब कुछ. सभी वरजने वाले लोगों को ठेंगे पर रखते हुए.

पर उन्हीं दिनों की बात करूँ तो उन दिनों का हमारा लगभग पूरा जीवन चोरी था. किन्हीं दूसरे अर्थों में शायद आज भी हो.

(दो)

हाई स्कूल के दिनों में स्कूल का रास्ता कस्बे के बीचों बीच हो कर जाता था. चारों तरफ चोरी के लिए ललचाने वाली बहुत सारी रंग-बिरंगी चीजें होती थीं.

मैंने इन दिनों सेब और नासपातियाँ चुराईं और एक बार पकड़ा भी गया. दुकानदार भला था. उसने सारा गुस्सा मेरे कानों पर उतारा और मुझे छोड़ दिया.

यहाँ सिर्फ स्कूली बस्तों से ही नहीं दुकानों से भी बहुत सारी सुंदर सुंदर कलमें चुराईं. जिनमें से बहुत सारी मेरे पास अभी भी सुरक्षित हैं. कुछ का चमकीलापन भले ही उड़ गया हो.

मैं अपने लिखने के लिए उनमें से कोई दो तीन कलमें निकाल लेता हूँ. दस पंद्रह दिन बाद जब उनके भीतर की रोशनाई खतम हो जाती है तो धुल पुँछ कर वे कलमें फिर उसी भंडार में पहुँच जाती हैं और उनकी जगह पर दूसरी दो तीन कलमें निकल आती हैं.

उन दिनों फिल्मी तस्वीरों वाले रंगीन अखबार खूब चुराए. रोज रोज अखबारों को गायब होते देख कर कई दुकान वाले पहचान गए मुझे. जिनकी दुकानों पर समोसा या जलेबी खाने के बहाने जाता था मैं.

इसके बाद वही हुआ जो हो सकता था. दुकान वाले मुझ पर नजर रखने लगे. मुझे दूसरी बहुत सारी दुकानें ढूँढ़नी पड़ीं.

बहुत सारी कक्षाएँ चुराईं और उस समय में चुपचाप जा कर फिल्में देखीं. यानी दोहरी चोरी. यहाँ भी पकड़ा गया एक बार. कर रहा था चोरी और जो फिल्म देखने गया उसका नाम था सच्चाई की ताकत. इसके पहले कितनी फिल्में देखीं पर किसी को कानोंकान खबर भी न लगी.

एक अध्यापक जो किसी जमाने में बहुत घुटे हुए चोर रहे होंगें उन्होंने टाकीज से निकलते ही पकड़ लिया और सरेआम सड़क पर दो तीन हाथ गालों पर मिले और दूसरे दिन सुबह की प्रार्थना के बाद वहीं पर देर तक मुर्गा बन कर रहना पड़ा.

मैं अकेला नहीं था. हम कई थे. और एक ही स्कूल का होने के बावजूद हममें से कई एक दूसरे को जानते भी नहीं थे. एक चोरी ही थी जो हम सब को जोड़ रही और आगे जोड़े ही रखने वाली थी.

इस तरह इसी चोरी ने बहुत सारे दोस्त भी दिए. सब एक से बढ़ कर एक. बाद में कुछ ने पाला जरूर बदल लिया उसके बावजूद कुछ तो है उनके मेरे बीच. जो अभी भी उनका नाम लेते ही मुँह में कच्चे टिकोरों के स्वाद सा कुछ घुल जाता है.

इन्हीं दिनों पेड़ों पर बैठ कर दिन दिन भर चिड़ियों से बातें की. उनसे हुई पहचान ने बाद का जीवन बहुत कुछ आसान कर दिया.

उन्होंने मुझे अपनी कुहुक टुहुक सिखाई. ऊँचाई से और दूर दूर तक देखना सिखाया. हवा में उड़ना सिखाया. हवाओं के साथ पेड़ों पर झूलना सिखाया. पतली से पतली डालों पर संतुलन साधना सिखाया.

और सबसे बड़ी बात यह कि पेड़ पानी हवा की इज्जत सिखाई. उन सबके साथ रहना सिखाया जो पेड़ पर हमसे पहले से रहते थे.

उन्हें ऐसी बहुत सारी बातें पता होतीं जो मैं नहीं जानता था. बल्कि हममें से सब से पढ़े लिखे लोग भी शायद नहीं जानते हों.

उन्हें पता होता था कि बगीचे का सबसे मीठा फल कौन सा है. कई बार तो वे मेरे लिए उन्हें तोड़ भी लातीं. उन्होंने मुझे उनके रखवालों के बारे में भी बताया. उनकी आदतों के बारे में भी और यह भी कि किस तरह से उन्हें धता बता कर चोरी की जा सकती थी.

पर यह सब तो कुछ भी नहीं था. वे और भी मुझे बहुत कुछ बता जातीं जो मेरे काम का होता. आने वाले संकटों से सावधान करतीं मु्झे. वे अपने दुख सुख भी बतातीं मुझे. इसके बावजूद की मैं उनकी कोई मदद शायद ही कभी कर पाता.

चिड़ियों से मेरी दोस्ती फिर कभी नहीं टूटी. बीच बीच में वह मुझसे नाराज जरूर होती रहीं पर यह तो सभी दोस्तों के बीच होता है.

यह इंटर के दिन रहे होंगे जब मैंने कापियों पर उन लड़कियों के चेहरे चुराए जो उन दिनों मुझे पवित्र और उत्तेजक लग रही थीं.

मैं पहली बार प्रेम में पड़ा.

वह एक साँवली सी लड़की थी जो मुझे मेरी एक चिड़िया दोस्त की याद दिलाती थी. और जिसके चलने में मेरी एक दूसरी दोस्त का फुदकना शामिल था.

मैं किसी भी तरह से उसे खुश करना चाहता था. मैं उसके सामने अपने सबसे सुंदर रूप में जाना चाहता था. संसार की सबसे सुंदर शक्तियों के साथ.

मैंने चाहा कि मुझमें ऐसी अच्छाइयाँ और शक्तियाँ हों कि वह एक एक पर सौ सौ बार मर मिटे.

मैं उसके लिए संसार का अब तक का सबसे सुंदर खत लिखना चाहता था. इसके लिए मुझे सबसे सुंदर शब्दों और उनसे बुनी सुंदर पंक्तियों की जरूरत थी.

संसार की सबसे सुंदर पंक्तियाँ मेरे पास नहीं थीं. या थीं तो वे मेरे इतने भीतर गुम थीं कि बाहर ही नहीं निकल पा रही थीं. बहुत बहुत पुकारने के बाद भी. या किसी और ने चोरी कर ली थी उनकी. उनके मेरे भीतर जन्मनें से पहले ही चुरा ले गया था कोई!

कुछ भी हो, मैं कुछ पंक्तियाँ चुरा कर ले आया. मेरे हिस्से की यह पंक्तियाँ किसी ने बहुत पहले ही लिख रखी थीं. जिन्हें ले कर मैं उस लड़की के सामने जाने वाला था जो मेरे लिए दुनिया की सबसे अनोखी लड़की थी.

तब पहली बार मेरे हाथ काँपे थे. दिल में कुछ मलाल सा हुआ था. जाने क्यों. नहीं तो चोरी करते हुए मेरे हाथ काँपना तो कब का बंद कर चुके थे.

जब चुराई गई पंक्तियों के सहारे उसकी आँखों और गालों पर उतर आई चमक में मैं डूबा हुआ था, उसी समय मेरे भीतर एक नामालूम किस्म का अपराध-बोध भी उतरा था. धीरे धीरे छा गया था मुझ पर.

यह सच नहीं भी हो सकता था पर मुझे बार बार लगता रहा था कि उसकी आँखों की यह चमक मेरी बजाय उन सब के लिए है जिनकी पंक्तियाँ मैंने चुराई हैं.

मैं थोड़ी ही देर में उससे हाथ छुड़ा कर चला आया था.

यह हमारी पहली ही मुलाकात थी. आखिरी भी हो सकती थी.

बाद में मैंने इस पर बहुत सोचा कि ऐसा क्यों हुआ! यह पहली बार था कि मैंने जिनका चुराया था उनका कुछ गया नहीं था. वह पंक्तियाँ वही असर कर रही थीं जिस असर का ख्वाब देखते हुए वह लिखी गई थीं. इससे आखिर उनका क्या बिगड़ रहा था जो मैं उनकी चीजें अपने नाम से पेश किए दे रहा था. एक ऐसी लड़की के सामने जो उन सबको कतई नहीं जानती थी.

जिसके लिए सदियों पुरानी यह पंक्तियाँ इतनी नई थीं और स्थितियों पर इतने अचूक ढंग से खरी उतरती थीं कि मेरी ही हो सकती थीं.

तब भी.

तभी शब्दों को एक निजी तरतीब देना सीखना शुरू किया था शायद. कि गलत ही सही या कि न सही सबसे सुंदर पर शब्द मेरे अपने ही क्यों न हों. हालाँकि शब्द इतने पुराने सब के सब कि उन्हें न जाने कितनी जबानों और कलमों ने सजाया सँवारा. वह रूप दिया कि हम बरत सकें उन्हें.

तो मेरा लिखना सिर्फ नए नए तरह से शब्दों का संयोजन करना हुआ. इसी संयोजन से निकलतीं न जाने कितनी बातें जिनमें से कुछ को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था.

मैं प्रेम में था. सो मैंने जो कुछ भी लिखा उसकी कम से कम हर दूसरी पंक्ति में प्रेम जरूर आया. बाकी सब कुछ तो हवा पानी और जमीन और चिड़ियों और रंगों के बारे में था.

वह फिदा हुई उन पर. पर उसने चोरी का ही समझा उन्हें और इस पर कोई एतराज न किया. उसकी आँखों की चमक ने बताया मुझे. चमक मुझे भली लगी और मैंने अपनी मौलिकता का कोई दावा नहीं किया.

इस तरह हम जी भर कर एक दूसरे की चोरी में लग गए. यह ऐसी चोरी थी जो सबसे आसानी से पकड़ में आ जाती है. सो पकड़े गए हम.

हम दोनों की हत्या कर दी गई. अपनी हत्या के थोड़े दिनों बाद वह अपनी ससुराल चली गई. और मैं शहर चला आया. दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था.

(तीन)

यह एक संयोग था कि शहर आने के बाद मेरी पहली चोरी एक किताब की हुई. मैं न उस किताब के बारे में कुछ जानता था न ही उसके लेखक के बारे में. दुकान पर खड़े हो कर देर तक किताबें पलटता रहा. फिर दुकानदार ने आजिज आ कर राह लेने का इशारा किया.

मैं बाहर चला आया. आदतन एक किताब पर हाथ साफ कर दिया था मैंने. किताब बहुत दिनों तक यूँ ही पड़ी रही. यह कोई गर्मी और उमस भरी दोपहर थी जब मैंने इस किताब को यूँ ही पलटना शुरू किया.

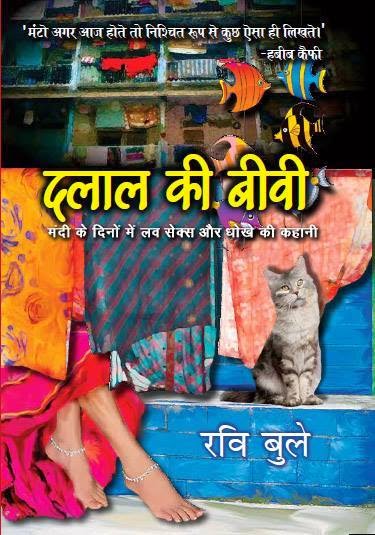

किताब एक लेखक की आत्मकथा जैसी थी. जिसमें लेखक ने अपने जीवन को शराब की ओट से देखा था. शराब जैसे चोरी. एक चोर ही इतना सच्चा हो सकता था. मुझे उस लेखक से मुहब्ब्त हो गई. यह बहाने से किताबों से मुहब्बत साबित हुई.

मैं अपनी इस नई नई मुहब्बत में इतना डूबा कि कुछ दिन के लिए चोरी जैसी चीज भूल ही गया. या क्या पता यह सब किसी बड़ी चोरी की तैयारी रही हो.

आखिरकार मैं अपना सारा समय दुनिया के सबसे भले पर शातिर चोरों के साथ बिता रहा था. जो बाहर तो क्या आत्मा के भीतर सात तालों में बंद भावनाओं को भी सरेआम उजागर कर देते थे.

वे बहुत ताकतवर थे. वे मर कर भी नहीं मरते थे. बल्कि कई बार वे मरने के बाद और ज्यादा ताकतवर हो जाते. उनसे कुछ भी नहीं छुप सकता था. वे समय और काल के पार आवाजाही करते. समय के सारे षड्यंत्र और साजिशों को वे बेनकाब कर देते थे. सारे डोमाजी उस्ताद उनके यहाँ नंगे नजर आते थे.

पर यह भी था कि अपनी इस बेपनाह ताकत के बावजूद ये बेहद अकेले थे. उनकी आँखों में कई बार एक दार्शनिक सूनापन झाँकता. या कई बार कुछ ऐसी चमकें दिखाई पड़तीं जो किसी पागल की ही आँखों में दिख सकती थीं.

कई बार वे खुद को ही मार रहे होते धीरे धीरे. एक ऊँचाई से उन्होंने छोड़ दिया होता खुद को धीरे धीरे गिरने के लिए. आगे हवा की मर्जी. या धूप की या बारिश की.

वे अपनी सभी हताशाओं और पराजयों के बाद भी मेरे भीतर अपने लिए जगह बना रहे थे धीरे धीरे. वे बेहद खतरनाक थे. उनके हथियार पैने थे. और जब कई बार वह अपने उन हथियारों का प्रयोग अपने पर ही किए ले रहे थे तो वे मेरा क्या करने वाले थे मैं जान ही नहीं सकता था.

मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि मैं उन्हें अपने भीतर रहने दूँ या निकाल फेकूँ! उन्हें प्रणाम करूँ या उन्हें बेइज्जत करूँ और धक्के मार कर बाहर निकाल दूँ. आमना सामना होने पर उनसे नजरें मिलाऊँ या दूर कहीं देखता हुआ आगे बढ़ जाऊँ.

सच कहूँ तो मैं डर गया था.

कई डरे हुए बेचैन दिनों के बाद आखिरकार एक दिन मैंने अपनी सारी चुराई गई और खरीदी गई किताबें कबाड़ वाले को किलो के भाव बेच दी.

किस्सा खतम. मैं फिर से आजाद था. क्या सचमुच!

उन किताब लिखने वाले चोरों की जानलेवा गिरफ्त से आजाद हुआ तो मेरे भीतर सो रहा चोर अपनी नींद पूरी कर उठ बैठा. एक लंबी निर्विघ्न नींद सो कर वह ताजगी और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था.

उसने एक लंबी अँगड़ाई ली और अपने चारों तरफ देखा. सब कुछ बहुत चमकदार और सम्मोहक था. हर तरफ ऐसा बहुत कुछ था जो मुझे अपनी तरफ बुलाता सा दिखता.

बावजूद इसके मैंने अपने हाथों को अपनी जेब में ही रखा. चमक ललचाती ही नहीं थी डराती भी थी. उसकी रोशनी अंधा भी करती थी. कई बार तो समझ में ही नहीं आता था कि जो दिख रहा है वह सच भी है कि सिर्फ चमक ही चमक है.

फिर भी कहीं से तो शुरू करना ही था मुझे. और जब मैंने यह किया तो सोच समझ कर नहीं किया. अनायास ही सब कुछ होता गया.

घर से पिताजी का संदेश आया. खेत के मुकदमें की तारीख थी और वह आ नहीं पा रहे थे. मुझे उनकी जगह पर जा कर उपस्थित होना था और वकील जो भी कहे या करे लिख कर पिता जी के पास भेज देना था.

मैं कचहरी में जिस कमरे में हमारा मुकदमा चल रहा था उसके सामने की सीढ़ियों पर देर तक बैठा रहा था. वहाँ लोग आते और कई बार बिना ताला लगाए ही अपनी बारी का पता करने अंदर भागते.

वहाँ से साइकिल उड़ाना बेहद आसान था. जैसे ही मेरा काम वहाँ खतम हुआ मैं बाहर निकला और लगभग अनायास ढंग से एक साइकिल को स्टैंड से उतारा और उस पर बैठ कर आगे बढ़ गया.

यह एक बार ही हो कर नहीं रह गया.

यह बार बार हुआ. न जाने कितनी साइकिलें थीं जिन पर मैं सवार हुआ और चला आया.

उनको ठिकाने लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता. दो तीन साइकिलें किसी भी दुकान पर लेकर जाता और उनके पुर्जे बदल दिए जाते. कई बार नया रंग दे दिया जाता उन्हें. मुझे उनको बेचने के लिए भी न परेशान होना पड़ता. अक्सर दुकानदार ही उन्हें खरीद लेते और उनके लिए ग्राहक तलाशते.

मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास दुबारा वापस लौटने लगा.

इसके बाद तो मैं वह कुछ भी चुरा लिया करता जो कि मैं चुरा सकता था. चाहे मुझे उसकी जरूरत हो या न हो. चाहे उसकी बाजार में कोई कीमत हो या न हो. चाहे मैं उसे एक जगह से चुराऊँ और दूसरी जगह पर बेमतलब ही गिरा दूँ. फिर भी.

मैं अपने इन कारनामों में खोया हुआ था और भरपूर सुखी था कि एक दिन मुझे सरेराह एक संदेशा मिला. किसी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था.

यह संदेशिया एक पुलिस वाला था. मुझे उसके चेहरे के भाव पसंद नहीं आए. मैंने उससे कहा कि अगर मैं न मिलूँ तो! बदले में वह हँसा और उसने कहा कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है.

मैंने कहा कि अगर मैं तब भी न मिलूँ तो? बदले में उसने मुझे तमंचा दिखाया. तब तक मैंने तमंचा देखा भी नहीं था. मेरे लिए चोरी एक कला थी. मुझे तमंचे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. तमंचे जैसी चीज मेरी आजादी खतम कर देती.

मुझे थोड़ा डर लगा और थोड़ी उत्सुकता हुई. मुझे लगा ऐसा कौन है जो मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार है. मैं उस संदेशिए के साथ जाने के लिए तैयार हो गया.

(चार)

यह एक शानदार महल ही था जिसमें मुझे ले जाया गया. आधे घंटे के बाद जो नीचे उतरे उन्हें देख कर मैं खड़ा हो गया. मैंने उनकी तस्वीरें बहुत बार अखबारों में देख रखी थीं. वे शहर के बहुत बड़े वकील और समाजसेवी थे और एक राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष थे.

मेरे हाथ नमस्ते की मुद्रा में उठे. उस संदेशिए ने मुझे कड़ी नजर से देखा. उन नजरों में पैर छूने का इशारा था जिसे मैंने अनदेखा किया.

वकील साहब ने मुझे एक तरफ बैठने का इशारा किया. मैं बैठ गया तो उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताना शुरू किया. और बताया कि वह मुझ पर लंबे समय से नजर रख रहे हैं. वे मेरी सारी चोरियों के बारे में जानते थे.

मैं चौंका जरूर पर मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई. मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह मुझसे चाह क्या रहे थे. इसलिए मैं उनके उस महल में नजरें दौड़ाने लगा.

जल्दी ही वे मुद्दे पर आए. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं छोटी छोटी चोरियाँ बंद करूँ और बड़े हाथ मारूँ. चोरी के माल को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी उनकी होगी. और उसकी जो भी कीमत होगी उसका आधा वह रखेंगे. आधा मुझे दे देंगे. बदले में मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होगी.

वे बहुत शानदार बाने में थे मगर मुझे बहुत ही घिनौने लगे उस पल. मैंने जो एक एशट्रे इस बीच पार कर ली थी उसे वापस रख दिया. बिना उनके देखने की परवाह किए.

उन्होंने मेरा जवाब मेरे बिना कहे समझ लिया और कहा फिर आज के बाद तुम एक नीबू भी नहीं चुरा सकते. सोच लो. मैंने कुछ नहीं कहा और उठ खड़ा हुआ. उन्होंने मुझे कई धमकियाँ दी और सोच कर बताने को कहा.

अगले दिन मैंने एक नीबू ही चुराया और धर लिया गया.

थाने में मेरा वक्त बहुत बुरा बीता. रात भर में वह सब कुछ किया गया जो पुलिस कर सकती थी. अगर वही थी तो सुबह मुझमें खड़े होने की भी ताकत बची थी. वह एक रात मेरे लिए भयानक रूप से पुनर्विचार की रात थी.

वह वकील और पुलिस वाले अपनी जगह थे. पर मैं उनके बारे में नहीं सोच रहा था. मैं खुद पर पड़ी मार या शारीरिक दुर्दशा के बारे में भी नहीं सोच रहा था.

इस सब से अलग मैं अपने ही भीतर धँस गया था. यह अपने से सवाल करने का समय था. मुझे अपनी सभी चोरियाँ एक एक कर याद आ रहीं थीं. जिनके बारे में मैं सोचता था कि किसी को कुछ भी पता नहीं.

उन सब का हिसाब था उसके पास. तो क्या मैं इस लिए चोरी कर पाया कि उसने ऐसा करने दिया मुझे! या कि वह चाहता तो उसी दम पकड़वा सकता था मुझे. आखिर कैसे जानता था इतना भीतर तक वह मुझे कि उसे मेरे समलैंगिक रहेहोने तक की जानकारी थी. क्या उसकी आँखें ऐसे पलों में भी मुझे देख रही होती थीं.

वह उस लड़की के बारे में भी जानता था जिसकी मेरे साथ साथ हत्या की गई थी. क्या हत्यारे जब हमारी हत्या कर रहे होंगे उस समय भी वह देख रहा होगा. क्या हत्या में उसकी भी सहमति शामिल थी!

कौन था वह आखिर! वह एक साथ इतना सर्वव्यापी और ताकतवर कैसे था?

मेरे भीतर धमाके हो रहे थे. मैं नंगा था उसके सामने. मेरे भीतर का विश्वास खतम हो गया था और मैं उस क्षण मिट्टी का एक निरा लोंदा भर बचा था.

तभी मेरे भीतर यह बात उठी की मैं खुद को खतम कर लूँ. उसी क्षण आत्महत्या. इतना सार्वजनिक हो कर आखिर कैसे जिया जा सकता था. पर कैसे करूँ यह? हाथ काट लूँ अपना या सीधे गला. साँस लेना बंद कर दूँ. गला घोंट दूँ अपना ही.

और यह गजब था कि उन्हीं आत्महंता क्षणों में मुझे वे किताबें याद आईं जिन्हें मैं रद्दी के भाव बेच आया था. वे किताबें जैसे मुझे नए सिरे से समझ में आने लगीं. उनके लेखक जैसे एक एक कर मेरे बाल सहला रहे थे. उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और अपने साथ चलने को कहा.

मैं रोने लगा. मैं चिल्ला चिल्ला कर रोया.

उसी क्षण मैंने चोरी छोड़ने का फैसला किया.

मुस्कराए सब के सब. बोले अब तुम्हें और बड़ा चोर बनना है. झाँक सको तो झाँको उनके भीतर जो अब तक तुम्हारे भीतर झाँक रहे थे. कर सको तो उन्हें करो नंगा जिनके सामने तुम नंगे थे अभी तक.

पीछा करो उनका उनकी ही तरह. देखो तो थोड़ा सा भी मनुष्य बचा है उनके भीतर या! चुरा ही सकते हो तो उनके भीतर का कुछ चुराओ. चोरी को सिद्ध करो नई तरह से.

हम बताएँगे तुम्हें इसके गुर. इसके बाद तुम्हारा साहस. तुम्हारा अभ्यास. तुम्हारी दुनिया. और उस दुनिया में तुम्हारी पहुँच.

मैं एक बार पहले भी उन लेखकों के झाँसे में आ चुका था. मुझे कायदे से मालुम था कि जो बातें वे कर रहे थे वे खतरनाक थीं. उनके पाले में आते ही मेरा सुकून हमेशा के लिए छिन जाने वाला था.

आगे वही दार्शनिक सूनापन या पागल बेचैनियाँ मेरी आँखों का भविष्य होतीं.

मैंने कहा पहले बाहर निकालो मुझे यहाँ से. मेरे प्रिय लेखकों ने हाथ खड़े कर दिए इस पर. कि निकलना तो तुम्हें खुद से ही पड़ेगा. हम इतना जरूर कर सकते हैं कि तुम्हें यहाँ अकेला न छोड़ें. साथ रहें तुम्हारे.

मैं कई दिनों तक वही वही यातनाएँ फिर फिर भुगतता रहा. कई दिन बाद वही संदेशिया मुझसे मिलने आया. बोला तेवर बदल गए हों तो बाहर आ जाओ.

मैं निकल आया बाहर. मुझे किसी ने भी नहीं रोका. कोई कागजी औपचारिकता भी नहीं निभाई गई मेरे बाहर निकलने की.

साफ था मुझे इतने दिनों तक ऐसे ही बंद रखा गया था. कागजों पर मेरे खिलाफ एक अदना आरोप तक नहीं था. सब कुछ बस जबानी इशारों पर चल रहा था फिर भी इतना व्यवस्थित था कि बाहर की दुनिया में इसकी कहीं कोई खबर नहीं थी.

और उन पागल आँखों वाले लोग मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं उन्हें नंगा करूँ. उनके भीतर झाँकू. और उनके भीतर का सब कुछ वैसे ही निकाल लाऊँ बाहर जैसे वह मेरे बारे में सब कुछ....

काँप गया मैं सोच कर ही उन सब के बारे में. वे मेरे सोचे हुए से ज्यादा ताकतवर थे. मैं बाहर आ जरूर गया था पर हर पल उनकी पहुँच में था. उनसे भागना असंभव था.

यही बात मैंने उन लेखकों से कही जो मेरे साथ साथ चल रहे थे.

वे हँसने लगे. उनमें से एक जो नाटे कद का था थोड़ा वह चुहल भरे अंदाज में हँसा. फिर उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा और बोला. तुम्हें भागने को कौन कह रहा है?

तुम्हें भागना नहीं पीछा करना है. सिर्फ यही एक तरीका है जिससे तुम बच सकते हो. वह तुम्हारे पीछे लगा हुआ है भूल जाओ यह. उसे करने दो यह काम जिसे करने का अभ्यास है उसका.

वह हमेशा उन्हीं पुराने तरीकों से पीछा करेगा तुम्हारा. तुम्हें नए तरीके खोजने होंगे. बचने के भी और रचने के भी. यही तुम्हारी ताकत होगी.

वह लेखक ही क्या जो बात को उलझाए नहीं. बावजूद इसके मैं उन्हीं पुराने दिनों में लौट रहा था जब मैं अपना सारा समय इन आवारा लेखकों के बीच गुजार रहा था.

और अब सब से पहले मुझे उस संदेशिए से निजात पानी थी. वह लंबा चौड़ा था और बहुत आत्मविश्वास से चल रहा था. उसे मेरे साथ के लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं था शायद.

तब मैंने सबसे आसान बहाना बनाया और एक उँगली दिखाई. उसने एक किनारे हो कर गाड़ी रोकी और नाली की तरफ इशारा किया.

मैं इस हालत में था कि अगर नाली में गिर जाता तो यह हफ्ते भर की मेरी खिदमत का परिणाम माना जाता. मैंने वही किया.

वह अरे अरे करता हुआ नाक सिकोड़ने लगा. उसने खखार कर थूका. मेरे साथ के लोग मुस्करा रहे थे. उसने मुझे दूर एक नल की तरफ इशारा किया कि वहाँ जाओ और साफ करो खुद को. यह कहते हुए वह पान की गुमटी की तरफ बढ़ गया.

मैं नल तक धीरे धीरे चल कर आया. फिर एक सँकरी गली में उतर गया और उस हालत में जितनी तेज भाग सकता था भागा.

उस पुलिस वाले की तेज हँसी की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूँजती है. उस हँसी में एक खुली चुनौती थी कि भाग बेटा कब तक भागेगा! उस हँसी में एक अपराजित आत्मविश्वास था.

मैं कुछ कर सकूँगा या नहीं यह इस पर निर्भर करता था कि मैं उसका आत्मविश्वास तोड़ पाता हूँ कि नहीं.

और मैंने यह कर दिखाया. मैं अपने चारों तरफ की भीड़ में शामिल हो गया. बीच बीच में उसके सामने जाता और फिर गायब हो जाता. बाद के दिनों में तो मैं इतना चढ़बाँक हो गया कि उसकी टोपी उछाल देता या उसकी वर्दी में कुछ ततैयाँ या छिंवकियाँ डाल देता और रफूचक्कर हो जाता.

मुझे मजा आता. मुझे इसमें अपनी जीत का एहसास होता. पर यह जीत खोखली थी. मैं यह भी जानता था. मैं जल्दी ही इस सब से थक गया.

तब मैंने ध्यान से अपने चारों तरफ देखना शुरू किया.

मेरे चारों तरफ मुझसे बहुत बड़े बड़े चोर थे. मैं चाहे जितने जनम लेता पर उनकी बराबरी मुमकिन नहीं थी.

एक और अंतर था उनमें और मुझमें. मैं ऐसे ही झूठ मूठ का चोर था. वे असली के चोर थे. मेरी चोरी में एक कला थी.

उनकी चोरी इतनी खुली थी कि उसे चोरी कहना ही गलत था. यह लूट थी. खुली लूट. इसके लिये कला नहीं ताकत की जरूरत थी.

ऐसी ताकत जो किसी के भी प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुक्त हो. ऐसी ताकत जो न्याय के दूसरी तरफ ही अपना मुँह करके चलती हो. बल्कि न्याय जिसके चरण धोता हो.

मैं उन सबसे नफरत करता. और मुट्ठियाँ भींच भींच कर रह जाता. वे चोरों को बदनाम कर रहे थे.

कहाँ बहराम चोट्टा, चरनदास चोर जैसे लोग थे. जो अपने अपने समय के राजा-रानियों की नाक में दम किए रहे. अभी भी होंगे जो चोरी की कला को बचाए रखने के लिए लड़ रहे होंगे लगातार. आप उनमें से अनेक को जानते होंगे शायद.

यह अलग बात है कि आपने चोरी और चोरी में कोई अंतर न किया हो और उन्हें कोई मामूली चोर समझ लिया हो और आगे बढ़ गए हों.

तभी पहली बार मुझे अपनी भी बहुत सारी चोरियाँ याद आईं. मैं जिनकी साइकिलें चुराया करता था कौन थे वो लोग? उन्हें दूसरी साइकिल खरीदने में कितना वक्त लगा होगा!

उन्हें कैसा लगा होगा जब उनकी मेहनत से कमाई हुई चीजें पल भर में गायब हो जाती रही होंगी. उस समय अगर वह मुझे पकड़ पाते तो मेरे साथ क्या सुलूक करते.

सवाल बहुत थे. मैं जवाब के लिए उन लोगों को तलाशने लगा जो कभी मेरे शिकार रहे थे. यह बहुत मुश्किल था. अनेक की तो मैंने शकल तक नहीं देखी थी. फिर भी मिले कई एक एक कर.

मैंने उन सबको अपने बारे में बताता कि यह मैं था जिसने.... वे हँसने लगते. उन्हें कुछ याद ही न आता. या क्या पता कि याद आता रहा हो पर याद आए तो और भी याद करना पड़े बहुत कुछ इसलिए जानबूझ कर ही भूलने का नाटक करते रहें हो वह.

या कि वे यह तो जाने समझें कि मैं एक चोर हूँ पर पुलिस बनने का मन न करता रहा हो उनका. या कुछ और. कौन जाने वह खुद कभी चोर रहे हों और चोरों के दुख दर्द समझते हों भली भाँति.

सिर्फ एक था जिसने भरपूर मुक्का मारा था मेरे मुँह पर. यह बाईं तरफ के जो दो दाँत गायब हैं उसी की मेहरबानी से. पर जैसे ही मैंने मुँह से खून थूका और खून के साथ दाँत भी बाहर गिरे वह माफी माँगने की मुद्रा में आ गया.

पर पता नहीं क्यों उसके मुक्के ने मुझे दिली सुकून पहुँचाया. उस मुक्के की निशानी बनी रहे इसलिए मैंने आज तक यह दाँत दोबारा नहीं लगवाए.

और अब मैं इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार था कि उस रास्ते पर चल पड़ूँ जिस पर चलने के लिए मेरे प्रिय लेखक लगातार मेरे पीछे पड़े हुए थे.

लेकिन जल्दी ही मुझे पता चल गया कि यह तैयारी किसी काम की नहीं थी. अपनी पूरी कोशिश के बाद भी बहुत दिनों तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिख पाया जिसे लेकर अपने लेखकों के बीच जा सकता.

मैं लिखता और फाड़ता जाता. फिर भी वे मेरे लिखे का एक एक अक्षर पढ़ते और मुस्कराते. मैं इस मुस्कराहट से चिढ़ जाता. और कई बार तो उन्हें अनाप शनाप भी बोल जाता.

एक दिन ऐसे ही झल्लाहट में जब मैं उनके लिए गालियाँ ही बकने वाला था कि उनमें से एक मेरे पास आया. वह मुस्कराया. बोला कि एक तो तुम बहुत ही जल्दबाजी में हो ऊपर से गलत सिरे से कोशिश कर रहे हो.

पहले पीछा करो उनका जिनके बारे में लिखना चाहते हो. जानो उन्हें उससे बहुत ज्यादा जितना तुम्हें वह वकील जानता था. वह सिर्फ तुम्हारे बाहर भर का जानता था. तुम्हारे भीतर तक उसकी पहुँच नहीं थी. तुम अपनी बहादुरी की वजह से उससे नहीं बचे हुए हो. तुम सिर्फ इसी वजह से बचे हुए हो कि तुम्हारे भीतर के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता.

तुम्हें बाहर के साथ साथ भीतर का भी जानना है. तब लिख पाओगे कुछ. और सुनो तुम्हारी दूसरी गलती यह भी है कि तुम हमारे लिए लिखना चाह रहे हो. कि जो तुम लिखो वह हमें अच्छा लगे. यह क्यों?

हमें खराब ही लगे तो इससे क्या! लिखो वही जो तुम्हारे समय का सच हो. तुम्हारे लोगों का सच हो. तुम्हारा सच हो.

मुझे लगा कि यह सब अपन के बस की बात नहीं. और मैंने यह कह भी दिया उनसे.

तो जाओ कोई और काम करो. कोई जरूरी है कि यही करो.

मैं तिलमिला कर पैर पटकते हुए चला आया. और एक नाटक देखने चला गया.

नाटक मस्त था. मैंने खुद से पूछा कर पाओगे यह तुम! आओ यही करते हैं.

यह भी कमबख्त आसान नहीं था. तब मैंने मदद के लिए अपने पुराने दोस्तों को याद करना शुरू किया. जिनसे बहुत दिनों से मेरी मेल मुलाकात सब बंद थी.

वे भी मुझे भूले नहीं थे. वे जब जैसी जरूरत हुई आए. और यह उनकी मदद ही थी कि मैं मंच पर खड़ा हो गया.

दूसरों को जीना. दूसरे चरित्रों की चोरी करना और उन्हें अपने भीतर के बक्से में बंद कर देना. और फिर अपनी ही चोरी करना. अपने को गायब कर देना.

मेरे पास एक भरा-पूरा शरीर होता. वैसा ही जैसे मेरे चरित्रों के पास होता. वैसे ही नाक कान हाथ मुँह चेहरा चमड़ी खून. वैसे ही धड़कने वाला दिल सोचने वाला दिमाग.

वैसी ही भूख प्यास गुस्सा वुस्सा प्यार व्यार घृणा वृणा सब कुछ.

आसान था कि मैं अपने को एक पारदर्शी बर्तन मान कर उन्हें अपने ही भीतर रख लूँ. कि बर्तन दिखे ही नहीं. वही वही दिखें. भले थोड़े धुँधले ही सही.

यह सब कुछ आसानी से हो सके इसके लिए मैं दिन दिन भर रात रात भर गलियों और सड़कों पर आवारा घूमता. उनके जीवन की उनसे भी ज्यादा खबर रखता. उनके सुख दुख और हँसने रोने पर घात लगाता.

कुछ इस कदर कि मेहनत वे करें पसीना टपके मेरे बदन से. कुछ टूटे उनके भीतर तो टूटने की आवाज मेरे भीतर से आए. आँसू आएँ उनकी आँखों में तो गड़ें मेरी आँखों में. टपकें भले ही उन्हीं की आँखों से.

यह कला मुझे किस्सों वाले उस चोर ने सिखाई जो जागती आँखों से सूरमा चुरा लेने का हुनर जानता था.

और अनायास ही एक दिन मैंने लिखना शुरू कर दिया. मेरे भीतर जैसे एक नई उर्जा भर गई थी जो हर हाल में बाहर आना चाहती थी. मैं जी जान से लग गया की वह बाहर आ सके.

इस मुकाम पर मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया. यहाँ तो चुराया हुआ माल उसी कलम के सहारे वापस करना था जिसे चुराना कभी मेरा सबसे प्रिय शगल हुआ करता था.

चुराने के साथ वापस करने का खेल मेरे लिए नया नहीं था पर यहाँ वापस करने का जो साधन था मेरे पास वह बहुत नया था मेरे लिए.

मुझे सब कुछ उन्हीं शब्दों के सहारे वापस करना था जो न जाने कितनी बार बरते जा चुके थे. बहुतों ने तो अब तक अपना अर्थ ही बदल लिया था. बहुत थे जो अभी भी वही करने की प्रक्रिया में थे.

अब इन्हीं रूप बदलते शब्दों के सहारे सभी चोरियों का बदला चुकाना है मुझे. जो मैं लगातार करने की कोशिश कर रहा हूँ. जो भी मैं कहता सुनता हूँ पढ़ता लिखता हूँ उसमें मेरे चोरी के अनुभव शामिल ही होते हैं. अब अगर कोई पुलिसिया नजर से इस सब कुछ को देखेगा तो मैं अपराधी ही नजर आऊँगा.

वे पुरखे हमारे अभी भी साथ चलते हैं मेरे. हम अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं. पर वे हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ते मेरा. मैं भी प्यार करता हूँ उनसे.

वे मदद करते हैं मेरी. वे हमसे बहुत पुराने हैं पर हमारी लड़ाई को एक नया संदर्भ देते हैं अक्सर. वे हारे और मारे गए हैं तब भी. उन्होंने समर्पण कर दिया है तब भी.

उनकी तमाम छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हमारा इतिहास हैं. और लुटेरे भले इतिहास से मुक्त होने की कोशिश करें. उसे नकार कर भागें. उसके संदर्भ पलट दें और उसे अपनी काँख में दबा कर उस पर इतर छिड़कें पर हम जो मामूली चोर हैं ऐसा कभी नहीं कर पाएँगे.हम करेंगे तो अपना ही पैर काटेंगे.

मैं पीछा करने की अपने प्रिय लेखकों वाली बात भूला नहीं हूँ. मैं दिन रात वही करने की कोशिश कर रहा हूँ.

______________________________

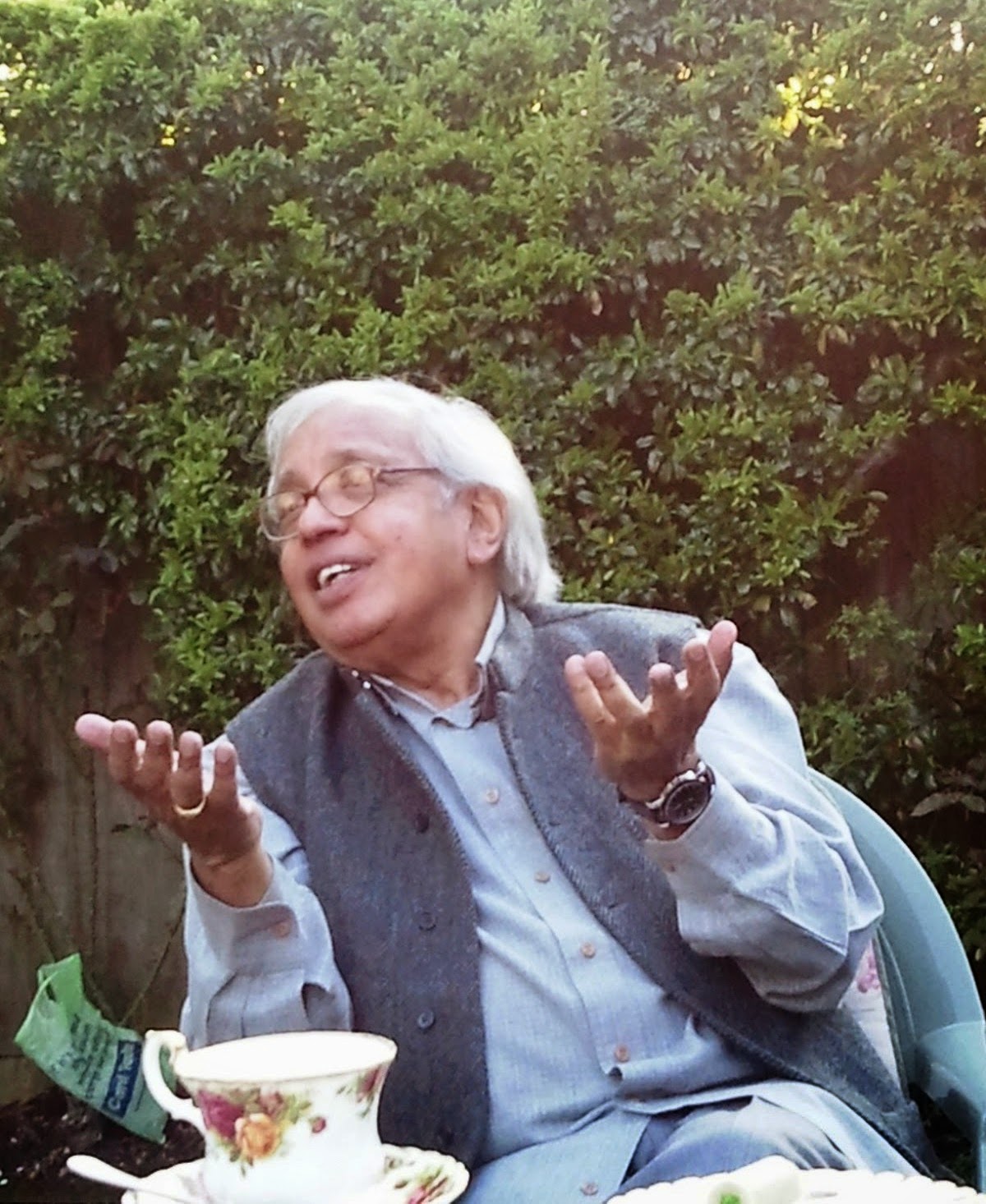

मनोज कुमार पांडेय

7अक्टूबर 1977को इलाहाबाद के एक गाँव सिसवाँ में जन्म.

पिछले तीन साल से वर्धा में रहते हुए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की साहित्यिक वेबसाइट ‘हिंदी समय’ के लिए कार्य

कहानियों की दो किताबें ‘शहतूत’ और ‘पानी’ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित.

कई किताबों का संपादन. ‘चंदू भाई नाटक करते हैं,’ ‘खाल,’ ‘हँसी’आदि कई कहानियों का विभिन्न निर्देशकों द्वारा मंचन. ‘खाल’ पर लघु फिल्म का निर्माण.

कहानियों के लिए प्रबोध मजुमदार स्मृति सम्मान (2006), विजय वर्मा स्मृति सम्मान (2010), मीरा स्मृति पुरस्कार (2011)

.jpg)

.jpg)