जयश्रीरॉय

''चेकम्यूसोनिम्यानिब्रमदिथन्यूनखो

चेक्योहोज़िगयोम्यान्यदुय.''

(मेरीकौनसौतनतुझेभरमाकरलेगयी. क्योंखिन्नहुएमुझसेतुममीतमेरे )

(एक)

धूप में चमकते बैंजनी फूलों से एक आवाज़ अनायास तितली की तरह उड़ी थी और चारों तरफ छा गई थी- ठीक जैसे हल्की बारिश के बाद का इंद्रधनुष! मैंने चारों तरफ ढूंढ़ती नज़र से देखा था, कहीं कोई नहीं था. बस हल्की हवा में थियराती केशर की क्यारियां और चनार के पत्तों की रेशमी सरसराहट... सितंबर के आईने-से कौंधते आकाश के नीचे खुशरंग ज़मीन की दूर तक बिछी कालीन- खूशबू की गर्म लपटों से भरी हुई!

मेरी हैरानी देखकर शाहिद मुस्कराया था- किसे ढूंढ़ रहे हो नील? ये आवाज़ें तो यहां के ज़र्रे-ज़र्रे में पिरोई हुई हैं. ज़ाफरान के मौसम में फूलों के पराग चुनती लड़कियां अक़्सर हब्बा के दर्द में डूबे मुहब्बत और जुदाई के गीत गाती हैं.

"हब्बा के गीत...!"मैं बुदबुदाया था- "मगर इनमें इतना दर्द क्यों है? बहार में ये पतझर के गीत...!"

"क्योंकि हब्बा के दुख ही इन मौसिकी की शक़्ल में ढले हैं... ये गीत नहीं, हब्बा के रग-ए-जां से टपके लहू के कतरे हैं, आंसू हैं जो उसने अपने महबूब के लिये इन वादियों और केसर के बागों में सदियों पहले दीवानगी की हालत में रातदिन भटकते हुये बहाये थे."शाहिद मेरे बगल में आ बैठा था. धूप में दहककर उसका खूबसूरत चेहरा सुर्ख हो आया था.

सुबह से वह यहां के किसानों को केसर की खेती के बारे में तकनीकी सलाह और जानकारियां दे रहा था- ज़मीन को फसल के लिये कैसे तैयार करनी है, वह किस हद तक भुरभुरी हो, क्यारियों में पानी कितना देना है ताकि वह ज़मीन को भिगोने के बाद क्यारियों में ठहरे नहीं, बगल के नालों में उतरकर बह जाये, दवाई की सही मात्रा क्या हो, क्यारियां किस तरह से बनी हों कि पानी सिंचाई के बाद उनमें ठहर न सके...

शाहिद यहां श्रीनगर के कृषि विभाग में सरकारी मुलाज़िम है. सरकार की केसर की पैदावार बढ़ाने के लिये बनाई गई नयी योजनाओं के तहत वह यहां के किसानों को खेती की नई-नई तकनीक की जानकारी और सलाह-मशविरा देने आता है. दिल्ली युनिवर्सिटी में वह मेरे साथ ही था. इतने अर्से बाद कश्मीर आया तो उससे मिले बग़ैर नहीं रह सका.

मुझे देखकर हैरत हुई थी कि इतने सालों बाद भी उसमें शायद ही कोई बदलाव आया था- सब्ज आंखों की वही चमक, गहरे बादामी बाल और धूप-सा उजला रंग! मुझे याद है, युनिवर्सिटी में लड़कियां उसपर फिदा रहती थीं. तितली के झुंड की तरह उसके आसपास उड़ती फिरती थीं. मगर उसने कभी किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था- मुसलमान था, मुसलसल ईमान रखता था.

अभी हाल में ही उसकी शादी हुई है. उसकी पत्नी से मिला- माहजबीं!- चांद-सी माथेवाली!... वाकई! देखकर लगा था, शाहिद का लंबा इंतज़ार जाया नहीं हुआ है! माहजबीं के चांद-से चेहरे पर ठीक होंठ के ऊपर एक तिल है- कुदरत का काला टीका! गनीमत है, वर्ना धरती का यह चांद देखनेवालों की नज़रों की आंच से झुलसकर रह जाता.

शाहिद के लाख कहने पर भी मैं उनके घर नहीं ठहरा था. उनकी नई-नई शादी हुई थी. मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता था. आज वह पाम्पोर आने लगा तो मैं भी उसके साथ हो लिया. पाम्पोर श्रीनगर से 24किलो मीटर की दूरी पर है. पाम्पोर से अंतनाग 36, बारामुल्ला 52, और सोपोर 56कि. मी. है. इसके सबसे पास की बड़ी नदी झेलम है जो श्रीनगर को छूकर बहती है. वैसे तो कश्मीर की और भी कई जगहों में केसर की खेती होती है जैसे पुलवामा, बडगाम, कशतिवार. मगर सबसे बड़ी खेती पाम्पोर में ही होती है. लगभग 3715हेक्टेयर ज़मीन पर.

आते हुये हम शाहिद की जीप में आये थे. आते हुये रास्ते में वह केसर और उसकी खेती के बारे में बताता रहा था. बचपन से मैं मिठाई, खीर पर केसर के सिंदूरी रेशे देखता आ रहा था. उसकी भीनी खूशबू से भी वाकिफ था; मगर उसकी पैदावार आदि के बारे में शायद ही कुछ जानता था. शाहिद ने बताया था कश्मीर का केसर अपनी खूबियों के लिये दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है. इसके लम्बे पराग, चटक रंग, महक- सब बेजोड़ है! वैस तो स्पेन में सबसे ज़्यादा केसर की खेती होती है, मगर कश्मीर के केसर से उनका कोइ मुकाबला नहीं.

सुबह-सुबह हम पाम्पोर पहुंचे थे. सितंबर का यह एक उजला, सजीला दिन था. सितंबर में यहां कंवल का भी मौसम होता है. पूरी डल झील गुलाबी कंवल से ढक जाती है. सुबह की धूप में उनपर चमकती ओस की बूंदें, हवा में उड़ता गुलाल-सा... देखते हुये आंखें तर जाती हैं. यहां का नज़ारा भी सांस रोकनेवाला था. सूरज की लाल, सुनहरी किरणों में शबनम से नहाये केसर के बैंजनी फूल- दूर-दूरतक जहां तक नज़र जाये... उन्हें घेरे हुये नीले, कत्थई बर्फ से ढंके पहाड़ों पर पशमीने की नर्म चादर-सी छाई धुंध, चिनार के ऊंचे, घने पेड़... सड़क के चारों ओर पाईन की सुइयां बिखरी पड़ी थीं. दूर टीलों की तलहटी में हिसालुओं की घनी झाड़िओं में कस्तूरी पंछी रह-रहकर बोल रहा था. एक सपने का-सा परिदृश्य... मुझे यह सबकुछ सच नहीं लग रहा था!

गांव के लोग यहां के पंचायत घर में इकट्ठा होनेवाले थे. शाहिद को उन्हीं का इंतज़ार था. उसे उनसे बातें करनी थी. अभी हमारे पास थोड़ा समय था. वैसे भी पहाड़ों में सुबह देर से होती है. थोड़ी देर पहले ही हमने रास्ते में पड़नेवाली एक छोटी-सी दूकान में नून चाय पी थी- हल्की गुलाबी और नमकीन, मक्खन डली हुई. अलस्सुबह निकलते हुये शाहिद के घर से हम लवासा- गर्म रोटियां खाकर निकले थे. यहां लोग सुबह नाश्ते में अमूमन यही खाते हैं.

एक चिनार के नीचे बैठकर शाहिद मुझे केसर की खेती के विषय में तफसील से बताता रहा था. केसर एक महंगा मसाला ही नहीं, कश्मीर की खूबसूरत संस्कृति का प्रतीक भी है. कोई भी जश्न, दावत, मुबारक मौका इसके बिना मुकम्मल नहीं होता. कहवा यहां लगभग बीस तरह के होते हैं, मगर एक चुटकी केसर के बिना यह शाही पेय नहीं बनता. हर खास पकवान इससे खुशरंग और ज़ायकेदार बनता है. वाज़वान- कश्मीर का मशहूर पकवान- में इसका ख़ास इस्तेमाल होता है. ज़ाफरानी कोकूर (मूर्ग) में तो यह खूब डलता है.

शाहिद की बातें सुनती हुये मैं धीरे-धीरे धूप की रुपहली पन्नी में मढ़ते हुये फूलों को देखता रहा था. मैंने ज़िन्दगी में मसाले के पेड़ तो बहुत देखे थे, मगर उनमें से कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है मैंने नहीं सोचा था. गोआ में हमारे बंगले के पीछे एक तेज पत्ते का पेड़ है और बारिश के समय हल्दी के चौड़े पत्तेवाले पौधे नारियल के पेड़ के नीचे उगते हैं. नाग पंचमी के त्योहार में इन चौड़े पत्तों में लपेटकर तथा भाप में सिझाकर इस पर्व की ख़ास मिठाई पातोरे बनती है- चावल के आटे की बड़ी-सी बेली हुई लोई में कसे हुये नारियल, गुड़ और तिल का पुर डालकर. बहुत स्वादिष्ट! नारियल के बागान में सुपारी के पेड़ भी अक़्सर दिख जाते हैं. गहरे हरे रंग के लंबे डंठल की तरह, सुपारी के गुच्छों से लदे हुये. वहां कई तरह के मसालों के बाग़ होते हैं. हम गर्मी की छुट्टियों में वहां घूमने जाते थे.

चिनार के नीचे बैठकर मैंने देखा था, दूर खेतों में रह-रहकर रंगीन बाया से ढंके हुये औरतों के सर दिख रहे थे. मटमैले या हरे फिरन में गांव की औरतें क्यारियों के बीच टोकरियों में फूल चुनते हुये. शाहिद ने बताया था, बहुत एहतियात से फूल के बीच का नोंकदार, लम्बा हिस्सा चुनना पड़ता है. फिर उन्हें पतझर की हल्की, तापहीन धूप में सुखाना पड़ता है.

"कितने खूबसूरत हैं यार ये फूल... आंखें तर गईं!"शाहिद की बातें सुनते हुये मैं चिनार के तने से लगकर बैठ गया था. रोशनी ज़रा और साफ हो कि कुछ तस्वीरें लूं. मैंने अपने साथ अपना कैमरा लाया था. फोटोग्राफी मेरा शौक है.

"खूबसूरत.. मगर बहुत कम उम्र के..."शाहिद फलसफाना अंदाज़ में मुस्कराया था.

"ज़िंदगी भले छोटी हो, मगर काश ऐसी खूबसूरत हो..."मैंने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली थी. हवा में जैसे इत्र-सा घुला था.

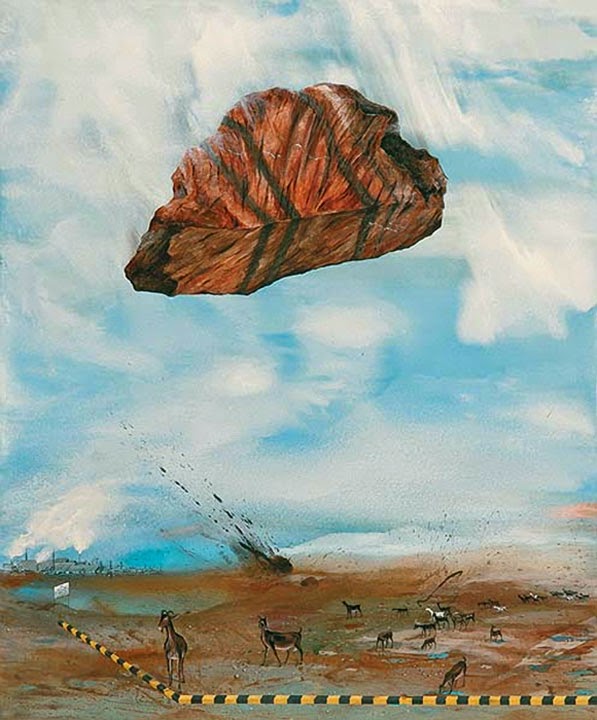

"पहले तो यहां बहुत खेती होती थी, दूर-दूर से सैलानी इन्हें देखने आते थे. दहशतगर्दी के दौर में सब ख़त्म हो गया. फूल चुननेवाले हाथ बंदूकें उठाने लगे, ज़ाफरान की जगह इस ज़मीन पर लाशें उगाई जाने लगी. अब तो जैसे यह धीरे-धीरे ख़त्म होने की कगार पर ही आ पहुंचा है."

"इसके अलावा भी कुछ और कारण होंगे?"मेरे सवाल पर शाहिद ने इसके कई और कारण गिनाये थे- प्रदूषण!... ये प्रमुख कारणों में से एक है. हाल में क्रिउ ईलाके में कई सीमेंट फैक्टरियां खुल गयी हैं. इससे बर्फ और बारिश- दोनों ही प्रभावित हुयी हैं. दूसरी समस्या, ग़ैर देशों से दोयम दर्ज़े के ज़ाफरान का कश्मीर में गैर कानूनी निर्यात. इससे यहां के ज़ाफरान की क़ीमत पर बुरा असर पड़ता है. इसके साथ ही सरकारी महकमे में इसको लेकर लापरवाही तो है ही. फिर, हमारी पढ़ी-लिखी नई नश्ल खेती में दिलचस्पी लेती भी कहां है! सभी को व्हाइट कॉलर जॉब चाहिये. नई तकनीक की जानकारी भी नहीं के बराबर! अच्छी पैदावार के लिये ज़मीन को तैयार करना और बीच-बीच में उसे खाली छोड़ देना भी ज़रुरी होता है.

सुनते-सुनते मुझे झपकी-सी आ गयी थी. कल देर रात से सोया था. सुबह भी जल्दी उठना पड़ा था. मुझे उनींदा देख शाहिद कुछ गांववालों के साथ पंचायत हॉल की तरफ चला गया था. वहां गांव के लोग इकट्ठा हो गये थे शायद अबतक.

कुछ ही दिन पहले पास के एक गांव के सरपंच को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था. हालांकि यहां अभी हालात पहले से बेहतर थे, मगर थोड़े ही दिनों के भीतर कई सरपंचों के बेरहम क़त्ल से माहौल में फिर से तनाव पैदा हो गया था. कई सरपंचों ने एकसाथ इस्तीफा दे दिये थे. लोग सरकार से नाराज़ थे. सरकार उनकी हिफाज़त करने मे नाकाम साबित हो रही थी.

इस साल सर्दी जल्दी आ रही थी शायद. हवा में अभी से हिम उतरने लगा था. मैं चाहता था, लौटने से पहले स्कीइंग के लिये ज़रुर जाऊं. दो साल पहले इसके लिये शिमला जाकर निराश लौटा था. वहां उस साल बर्फबारी नहीं हुई थी. यहां आने से पहले जम्मू-कश्मीर के टूरिज़्म डिपार्टमेंट से पता चला था पाम्पोर से पर्वतारोहण, स्कीइंग, वॉटर राफ्टींग के लिये जाया जा सकता है. यहां से सबसे क़रीबी स्कीइंग रिसॉर्ट है गुलमर्ग, मालाम जाब्बा, जो पाकिस्तान में पड़ता है, फिर सोलांग वैली रोपवे एंड स्की सेंटर, मनाली- हिमाचल में तथा कुफरी.

मैं उठकर टहलने लगा था. सोकर सपने देखने से अच्छा है खुली आंख से इस जन्नत को देखना जो किसी भी सपने से ज़्यादा खूबसूरत है. मैंने कई तस्वीरें ली थीं- अनाम जंगली फूलों की, नन्हीं, खुशरंग चिड़ियों की, मंजीरे-सी बजती दुधिया, फेनिल पहाड़ी झरनों की... और फिर तस्वीरें लेते हुये ही मुझे अपने पीछे से एकबार फिर वही मीठी, उदास आवाज़ सुनाई पड़ी थी-''चेकम्यूसोनिम्यानिब्रमदिथन्यूनखो…"

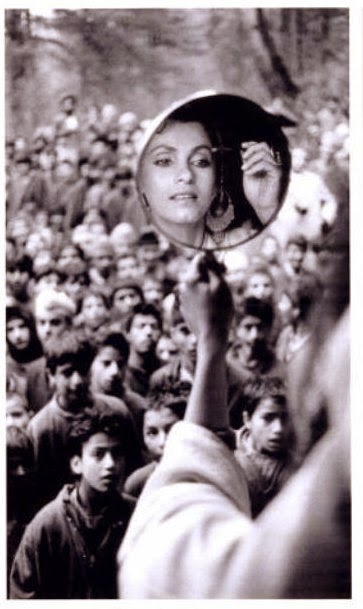

मैं उत्सुकता में मुड़ा था और मुड़कर देखता ही रह गया था. सामने बैंजनी फूलों के जमघट के बीच एक लड़की खड़ी थी, हाथ में फूलों से भरी हुई टोकरी लिये हुये. उसने भी शायद आंख उठाकर मुझे अभी-अभी देखा था और देखकर थमक गई थी. ठीक जैसे कोई भयभीत हिरणी! बड़ी-बड़ी आंखों की बेतरह फैली नश्वार पुतलियां और हल्के थरथराते हुये होंठों पर अभी-अभी गाये गीत का कम्पन, तरंग... जैसे रेतपर बहती हवाओं से लहरें बनती हैं और दूरतक फैलती जाती हैं! मैंने उसे ध्यान से देखा था- पके खुबानी-सा रंग, जुड़ी हुई काली, घनी भौंहें और भरे हुये होंठ. कितनी उजली, गोरी थी वह! जैसे धूप में चौदहवीं का चांद खिला हो!

मुझे अपनी तरफ यूं देखते पाकर वह सकपकाकर अपने कपड़े ठीक करने लगी थी. मैंने गौर किया था, उसके कपड़े निहायत साधारण थे. रंग उड़ा ढीला-ढाला कुर्ता और सलवार . सीने पर सुंदर फुलकारी के धागे जगह-जगह से उधड़े हुये थे. सर पर बंधा हुया बाया ज़र्द और फटा हुआ था. टाट के पैबंद में लिपटी हुई किसी बेशकीमती गौहर की तरह दिख रही थी वह. बहुत हसीन मगर बदहाल...

ना जाने हम एक-दूसरे की ओर इस तरह से देखते हुये कितनी देरतक खड़े रहे थे जब पीछे फूलों की क्यारी से किसी की आवाज़ आई थी. शायद कोई उसे ही पुकार रहा था. पुकार सुनकर वह झटके से मुड़कर जाने लगी थी. उसे जाते हुये देखकर मुझे होश-सा आया था. मैंने पीछे से पुकारकर उसका नाम पूछा था. जाते-जाते वह एक पल के लिये ठिठकी थी और कहा था- ज़ून!

"ज़ून...!"उस अजीब से नाम को दुहराते हुये मैं भी लौट पड़ा था. शाहिद भी तबतक वापास आ चुका था और चिनार के नीचे खड़ा होकर मेरा इंतज़ार कर रहा था. उसके पास पहुंचते ही मैंने पूछा था- "ज़ून का मतलब क्या होता है?"

मेरा सवाल सुनकर शाहिद चौंककर मुस्कराया था- "क्या! ज़ून? ज़ून माने चांद. तुम्हें किसने बताया?"

"खुद चांद ने, और किसने... सुबह-सुबह आकाश में चांद निकल आया था- बादलों के फटे लिबास में... ये चांद इतनी ग़रीब क्यों है? दुनिया को अपने जमाल से रोशन करनेवाली खुद इतनी उदास, बदहाल क्यों है?"मैंने खोये-खोये लहज़े में कहा था.

मेरी बात समझ ना पाकर शाहिद मेरे साथ हो लिया था- "क्या बात है यार! इन फूलों के बीच किसी तितली को तो नहीं छू लिया? कहते हैं इनके परों का रंग अगर किसी की उंगलियों को छू जाय तो कभी उतरता नहीं."सुनकर मैं बेख़्याली में मुस्कराया था- "मुझे डरा रहे हो?"

"नहीं, आगाह कर रहा हूं..."शाहिद की आंखों में शरारत थी- "बड़ा अनोखा होता है यह प्यार का रंगरेज़,"

"तुम्हारी हिन्दी... मेरी समझ में तो नहीं आती!"मैं उसकी बात को टालते हुये फिर तस्वीर उठाने में मशगूल हो गया था. शाहिद ने मुझे समझती हुई आंखों से देखा था, जैसे कुछ पकड़ना चाह रहा हो.

"मीटिंग कैसी रही?"एक समय के बाद मैंने उससे पूछा था.

"बढ़िया! लोगों का रेस्पांस अच्छा है. बात उनकी समझ में आ रही है ."

"तुमलोगों का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है! तस्वीर लेते हुये मुझे हिसालुओं की झड़ियों में एक चटक लाल रंग का पंछी दिखा था. "क्या ये बर्ड ऑफ पेराडाइज़ है?"उसकी तरफ कैमरा घुमाते हुये मैंने शाहिद से पूछा था. पंछी की लंबी पूंछ नीचे दूरतक लटकी हुई थी. दुधिया सफ़ेद!

"हो भी सकता है... यहां बहार के मौसम में तरह-तरह के पंछी आते हैं... मगर कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं, हर जगह..."शाहिद मेरे साथ-साथ चल रहा था.

"तुम कुछ कह रहे थे तुमलोगों के प्रोजेक्ट के बारे में..."मेरे पास पहुंचते ही वह पंछी चहकते हुये उड़ गया था. नीले आकाश में सुर्ख शोले की एक लम्बी-सी लकीर खींचते हुये...

"हां! सरकार कई कारगर क़दम उठा रही है कोंग की पैदावार बढ़ाने के लिये."

"कोंग!"मैंने चलते हुये शाहिद को मुड़कर देखा था.

"कोंग यानी ज़ाफरान- कश्मीरी में! हां तो मैं कह रहा था, इसकी पैदावार बढ़ाने के लिये सरकार ने करोड़ों रुपये की लागत की नेशनल ज़ाफरान मिशन का ऐलान किया है. दो साल पहले."

"बढ़िया! मगर सिर्फ ऐलान से क्या! इन योजनाओं पर कुछ अमल भी हो रहा है?"

"सौ प्रतिशत तो नहीं, मगर हां, कुछ बेहतर काम ज़रुर हो रहा है. कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1977-78में 5707हेक्टेयर से लेकर 2006-07में 3010 हेक्टेयर तक केसर की खेती में गिरावट आई है. इन चौंकानेवाले आंकड़ों से सबकी नींद टूटी है लगता है."

"यह तो बहुत बड़ी गिरावट है! पैदावर पर सीधे असर हुआ होगा!"मैं शाहिद से बात कर रहा था, मगर मेरी आंखें हवा में बैंजनी सितारों-से झूमते-चमकते हुये ज़ाफरान के फूलों पर थी. इन्हीं फूलों के बीच शायद वह एकबार फिर नज़र आ जाये- ज़ून! ज़ून यानी चांद! ये नाम शायद उसी के लिये बना था.

"हां, बिल्कुल..."मेरे ख़्यालों से अंजान शाहिद एक गिरे हुये पेड़ के तने पर बैठा अखरोट खा रहा था जो अभी एक गांववाले ने हमें लाकर दिया था.

"केसर की पैदावर 16मैट्रिक टन से 8.5मैट्रिक टन तक हो गयी थी यानी 2.32किलोग्राम प्रति हेक्टेयर... जो एक गंभीर मसला है."

"चलो, इन आंकड़ों से सरकारी महकमे की आंख खुली है यही बहुत है!"मैं भी उसके पास आ बैठा था. शाहिद ने कहा था, पहाड़ी के पीछे तरफ एक झरना है जहां इन दिनों खूब पंछी आते हैं. मै वह जगह देखना चाहता था.

"हां, क्यों नहीं..."शाहिद मेरे सवाल पर अटका हुआ था- "कई कारगर क़दम उठाये गये हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया... सैफरॉन बिल जम्मू एंड कश्मीर एसेंबली में 2008में पास हुआ. ज़ाफरान पैदा करनेवाले किसानों की माली हालत सुधारने के लिये और ज़ाफरान की पैदावार बढ़ाने के लिये नेशनल मिशन ऑफ सैफरॉन को ईमनदारी से लागू करने की बात सरकार करती रही है."

"सरकार तो बहुत कुछ कहती है, उम्मीद है कुछ करेगी भी..."

"इन बातों में तुम अपना दिमाग़ खराब मत करो. एनज्वाय योर हॉली डे. अब चल खुसरो घर आपने... लौटना है."शाहिद अपने सामान समेटने लगा था.

"तुम जाओ... मेरा तो दिल अब यहीं लग गया है. सोचता हूं, यहीं बस जाऊं..."घास पर लेटकर मैंने अंगराई ली थी.

"वाकई?"शाहिद ने आंखों ही आंखों में मुझे टटोला था- "फिर आगाह कर रहा हूं नील, अपने पांव सोच-समझकर रखना, बहुत दिल-फरेब है यह ज़मीन! हर क़दम पर ईमान को खतरा है..."

"मशविरे के लिये शुक्रिया! यहां रहने के लिये कोई जगह मिल जायेगी?"अखरोट लानेवाले उस आदमी की तरफ मुड़कर मैने पूछा था और शाहिद की जीप से अपना बैग पैक निकाल लिया था. सफर के दौरान इसमें हमेशा मेरी ज़रुरत की छोटी-मोटी चीज़ें रहा करती हैं. उस आदमी ने जिसने अपना नाम घासाजी बताया था, बैग मेरे हाथ से लेकर चल पड़ा था- "कोई न कोई बंदोबस्त तो हो ही जायेगा..."

हम दोनों को जाते हुये देख शाहिद ने पीछे से पुकारा था- "आर यू सीरियस...?"उसे हैरत हो रही थी शायद. मैंने इस तरह से अचानक अपना प्लान बदल लिया था.

"एकबार फैसला कर लूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता..."सलमान की तरह अकड़कर चलते हुये मैंने मुड़कर उसे बहुत स्टाईल से सलाम किया था. वह अपने कंधे उचकाकर जीप की ओर बढ़ गया था- "टेक केयर!"

(दो)

मैं किसी होटल में ठहरना नहीं चाहता था. मुझे यहां की ज़िंदगी का असली ज़ायका और महक चाहिये थी जो बतौर सैलानी मुझे मिल नहीं सकती थी. मैंने घासाजी से कहा था कि हो सके तो वह मुझे गांव में ही कहीं ठहरा दे. घासाजी मुझे अपने घर ले गया थ. ढलवा हरी रंग की छत और लाल ईटोंवाला दो कमरे का छोटा-सा मकान! पीछे सलगम की क्यारी और सेबों का बागान. वह इस घर में अकेला रहता था. उसका इकलौता बेटा पुलिस में था, सोनमर्ग के किसी गुंध नाम की जगह में पोस्टेड था वह. महीने दो महीने में उससे मिलने आ जाता था. बीवी बहुत पहले गुज़र गई थी.

घासाजी से कहकर मैंने उसका पीछे की तरफवाला कमरा ले लिया था. उस कमरे से दूर-दूरतक केसर के खेत और ऊंचे, बर्फ ढंके पहाड़ दिखते थे.

घासाजी खुद खाना बनाता था. उस शाम हम जाकर लोकल बाज़ार से सामान खरीद लाये थे. घासाजी निनया पुलाव बनाना चाहता था. निनया पुलाव यानी मटन पुलाव. यहां के लोग मांस बहुत खाते हैं. दोनों- हिन्दू और मुसलमान. पंडित तक! कश्मीर में खेती बहुत कम होती है. चीज़ें अधिकतर बाहर से ही आती हैं. पहले सर्दी के मौसम में बर्फ गिरने से महीनों पहाड़ी रास्ते बंद पड़ जाते थे. ऐसे में बाहर से सामान आना भी मुश्क़िल हो जाता था. मजबूरी में लोगों को मांस पर ही गुज़ारा करना पड़ता था. अब तो यह इनकी आदत में भी शामिल हो गया है. घासाजी खाना बनाते-बनाते मुझे बताता रहा था. ईलायची, लौंग, ज़ाफरान की गर्म खूश्बू से हवा तर हो रही थी. मैंने गौर किया था, घासाजी बहुत बातूनी किस्म का था. लगातार बात करता रहता था. मगर मेरे लिये अच्छा ही था. मैं इस जगह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता था. फूलों की इन बैंजनी वादियों के हर गुंचे से मुझे दोस्ती करनी थी.

मैं पीछे की तरफ के बरामदे में बैठा उगते हुये चांद को देख रहा था. गुलाबी-बैंजनी फूलों की लहराती झील के पार गहरे नीले, कत्थई पहाड़ों के बीच से धीरे-धीरे निकलता हुआ सुडौल चांद- हल्के मोतिया आब से भरा हुआ... एक रुपहली उजास से बर्फीली चोटियों को नहलाते हुये... अद्भुत दृश्य था! मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध-सा तकता रह गया था.

"जानते हैं साहब, पूरे चांद की रातों में केसर के इन बागानों में कुछ अजीब-अजीब-से वाकयात होते हैं. कबरगाह- भूने हुये लैमचॉप की गर्म, खूश्बूदार प्लेट मेरे सामने रखकर घासाजी भी वही बैठ गया था.

"अजीब-से वाकयात..."मैंने चांदी के बर्क में लिपटा हुआ भूने मांस का एक टुकड़ा उठाकर चखा था. दही, मिर्च और बड़ी ईलायची का तीखा स्वाद! इसके साथ चिल्ड बीयर होता तो मज आ जाता... मैंने सोचा था. मगर यहां शराब आदि खुलेआम नहीं मिलती. बहावी आंदोलन का यहां काफी असर है. घासाजी अभी भी कह रहा था- "कहते हैं, चौदहवीं की उजली रातों में जब-जब केसर की गहरी नीली क्यारियों से खुश्बू की गर्म लपटें उठती हैं और पूरी वादी चांदनी में नहा जाती है, लोगों को राजा युसुफ़ शाह चाक के घोड़े की टापों की आवाज़ और उसका हिनहिनाना सुनाई पड़ता है! साथ ही हब्बा के गीत- उदास और दुखभरे... गांव के ज़र्रे-ज़र्रे में किसी आसेब की तरह उतरती हुई चांदनी में जैसे कोई प्यासी रूह रोती फिरती है. लोग अपने-अपने घरों में बंद होकर, रजाइयों में दुबककर इन गीतों को रातभर सुनते हैं जो यहां की फज़ाओं में सदियों से चांद रातों में गूंजते हैं... कुंवारी लड़कियां इन्हें सुनते हुये रो-रोकर अपना सरहाना भिगो देती हैं, बेवायें अपनी सूनी कलाइयों में कहीं दूर खो गयी चूड़ियों की खनक ढूंढ़ती रात गुज़ार देती हैं...

"हब्बा... हब्बा खातून?"यह नाम मैंने सुना तो था. मुझे घासाजी की बातें रोचक लगी थी. मुझसे बातें करते हुये घासाजी कमरे के भीतर से कांच का लैंप जला लाया था. शाम से बिजली गयी हुई थी. फैलती हुई चांदनी बरामदे की सीढ़ियां ऊपर तक चढ़ आई थी. झीना, सफ़ेद कोहरा पशमीने की चादर-सा पूरी वादी से लिपटा हुआ था.

"हब्बा खातून यानी ज़ून यहां की बड़ी मशहूर हस्ती है साहब! उसके गीतों से यहां का बच्चा-बच्चा वाकिफ है. घासाजी फिर मेरे पास आ बैठा था.

"ज़ून... यानी चांद न?"मैं यकायक चौंककर सीधा बैठ गया था.

"हां! यह एक पुराना नाम है. आजकल ऐसे नाम लोग अमूमन नहीं रखते."

"मगर मैंने सुना है यहां एक लड़की का नाम ज़ून है..."

"यहां! कौन?"पूछते हुये घासाजी के माथे पर बल पड़ गये थे. फिर जैसे उसे याद आया था- "हां! बिल्कुल! ज़ून... नईम की बीवी... बहुत बदकिस्मत है बिचारी!"

"नईम की बीवी..."सुनकर मुझे धक्का-सा लगा था. तो उसकी शादी हो गई है!

"जी साहब! एकदम नाकारा इंसान है ये नईम. काम-धाम कुछ करता नहीं, बस अपनी बीवी को सताता रहता है. वह बिचारी मेहनत-मजदूरी करके अपने दो बच्चों का पेट पालती है. पढ़ी-लिखी ज़हीन औरत है, मगर उसका खाना खराब था जो ऐसे निकम्मे के हत्थे चढ़ गई."

![]() लैंप की रोशनी में खाना बनाते हुये घासाजी ने मुझे हब्बा खातून की कहानी सुनाई थी- इसी ईलाके से सोलहवीं सदी की एक कवयित्री! अपने मां-बाप की दुलारी बेटी जिसे वे प्यार से ज़ून कहकर बुलाते थे. ज़ून यानी चांद! वह चांद-सी ही खूबसूरत थी, मगर उससे भी ज़्यादा कहीं ज़हीन! इन्हीं केसर की क्यारियों के बीच वह गीत गाते बड़ी हुई थी और एकदिन एक किसान परिवार में उसकी शादी हो गयी थी. उसका पति और ससुरालवाले ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे. वहां लोग ज़ून के लिखने-पढ़ने और गीत गाने की आदत को पसंद नहीं करते थे. मगर ज़ून का मन तो बस इन्हीं चीज़ों में लगता था. उधर उसके भेड़-मेमने तितर-बितर हो रहे हैं और इधर ज़ून गीतों के बोल सहेज रही है! केसर के फूल फर्श पर पड़े-पड़े मुर्झा गये और ज़ून को होश नहीं! उसे उस वक़्त कोई धुन सूझ रही है! सब ज़ून से परेशान! आखिर एकदिन ससुरालवालों की शिकायत पर ज़ून का बाप आकर उसे अपने साथ लिवा ले गया. कहते हैं नवम्बर की एक पूरे चांद की रात में जब वादियां शबनम में नहायी हुई थीं और झील के बर्फीले पानी में लाखों सितारे घुले हुये थे, राजा युसुफ़ शाह चाक ने ज़ून को देखा था- केसर के जामुनी बाग़ में गीत गाते हुये नीले चांद-सी! उस वक़्त उसके पूरे जिस्म में रात का फीका रंग और चांदनी की झिलमिल रंगोली थी. बिखरे बालों में किरणों के अनगिन रेशे चमक रहे थे, होंठों के ताज़े कंवल पर शबनम की रोशन बूंदों के जलते-बुझते जुगनू... इक गुदाज़ गज़ल या जिस्म के संगमरमर में ढला हुआ इक गीत- औरत के नाज़ुक लिबास में! इक लम्हा खालिस जादू का... जब मुहब्बत पैदा होती है और पूरी कायनात को अपने आगोश में ले लेती है. फरिश्तों की दुआओं का कबूल होना मुहब्बत के वजूद में आने का पल होता है, ठीक जैसे इक सितारा टूटता है किसी खामोश मुराद को ज़िंदगी अता करने के लिये, किसी तमन्ना को बेआवाज़ परवान चढ़ाने के लिये... ज़मीन पर ताज़ महल के नक़्शे की तरह बिछा हुआ मुहब्बत का इक पुरसुकूं, मुक़द्दस पल... युसुफ शाह चाक पहली नज़र में ही ज़ून पर फिदा हो गया था.

लैंप की रोशनी में खाना बनाते हुये घासाजी ने मुझे हब्बा खातून की कहानी सुनाई थी- इसी ईलाके से सोलहवीं सदी की एक कवयित्री! अपने मां-बाप की दुलारी बेटी जिसे वे प्यार से ज़ून कहकर बुलाते थे. ज़ून यानी चांद! वह चांद-सी ही खूबसूरत थी, मगर उससे भी ज़्यादा कहीं ज़हीन! इन्हीं केसर की क्यारियों के बीच वह गीत गाते बड़ी हुई थी और एकदिन एक किसान परिवार में उसकी शादी हो गयी थी. उसका पति और ससुरालवाले ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे. वहां लोग ज़ून के लिखने-पढ़ने और गीत गाने की आदत को पसंद नहीं करते थे. मगर ज़ून का मन तो बस इन्हीं चीज़ों में लगता था. उधर उसके भेड़-मेमने तितर-बितर हो रहे हैं और इधर ज़ून गीतों के बोल सहेज रही है! केसर के फूल फर्श पर पड़े-पड़े मुर्झा गये और ज़ून को होश नहीं! उसे उस वक़्त कोई धुन सूझ रही है! सब ज़ून से परेशान! आखिर एकदिन ससुरालवालों की शिकायत पर ज़ून का बाप आकर उसे अपने साथ लिवा ले गया. कहते हैं नवम्बर की एक पूरे चांद की रात में जब वादियां शबनम में नहायी हुई थीं और झील के बर्फीले पानी में लाखों सितारे घुले हुये थे, राजा युसुफ़ शाह चाक ने ज़ून को देखा था- केसर के जामुनी बाग़ में गीत गाते हुये नीले चांद-सी! उस वक़्त उसके पूरे जिस्म में रात का फीका रंग और चांदनी की झिलमिल रंगोली थी. बिखरे बालों में किरणों के अनगिन रेशे चमक रहे थे, होंठों के ताज़े कंवल पर शबनम की रोशन बूंदों के जलते-बुझते जुगनू... इक गुदाज़ गज़ल या जिस्म के संगमरमर में ढला हुआ इक गीत- औरत के नाज़ुक लिबास में! इक लम्हा खालिस जादू का... जब मुहब्बत पैदा होती है और पूरी कायनात को अपने आगोश में ले लेती है. फरिश्तों की दुआओं का कबूल होना मुहब्बत के वजूद में आने का पल होता है, ठीक जैसे इक सितारा टूटता है किसी खामोश मुराद को ज़िंदगी अता करने के लिये, किसी तमन्ना को बेआवाज़ परवान चढ़ाने के लिये... ज़मीन पर ताज़ महल के नक़्शे की तरह बिछा हुआ मुहब्बत का इक पुरसुकूं, मुक़द्दस पल... युसुफ शाह चाक पहली नज़र में ही ज़ून पर फिदा हो गया था.

जब शाह को पता चला कि ज़ून की शादी हो गई है, उसने उसके पति को बुलवाकर उससे ज़ून का तलाक करवाया और फिर खुद उससे शादी कर ली. शादी के बाद ज़ून का नाम बदलकर हब्बा खातून रख दिया गया था. शादी के बाद कई सालों तक हब्बा खातून और युसुफ शाह चाक बहुत खुश रहें. हब्बा ने इस दरमियां मुहब्बत के बेहतरीन गीत लिखे. एक-दो पंक्तियों में जज़्बात की मुकम्मल दुनिया... यही ख़ासियत है हब्बा के गीतों की!

मगर उनकी खुशियां ज़्यादा देरतक टिक नहीं पाईं. उन्हें जाने किस बैरी की बुरी नज़र लग गई! जंग में हराकर शाह को बंदी बना लिया गया और पटना के जेल में डाल दिया गया जहां एक अर्से के बाद उसकी मौत हो गई!

इधर अपने महबूब शौहर की जुदाई में हब्बा खातून पागल हो गई और उसी हालत में केसर की क्यारियों में रातदिन भटकते हुये तथा दुख के गीत गाते हुये किसी गुमनाम जगह में मर गई. उसकी कब्र के बारे में आजतक किसी को ठीक से पता नहीं.

खाने के बाद घासाजी देरतक मेरे पास बैठा बातें करता रहा था और फिर अपने कमरे में सोने चला गया था. उसे सुबह उठकर अपने बेटे से मिलने सोनमर्ग जाना था. मैंने भी तय किया था कि मैं भी कल सुबह तड़के यहां से निकल पड़ूंगा.

बिजली जो शाम से गई हुई थी तो अभी तक नहीं आई थी. पूरा गांव चांदनी में डूबा ख़ामोश पड़ा था. देवदार के ऊंचे, घने पेड़ों में फीका अंधकार घोंसला डाले पड़ा था. कोई रात का पंछी रह-रहकर अचानक से बोल उठती था. जैसे कोई बुरे सपने से डरकर जाग उठा हो.

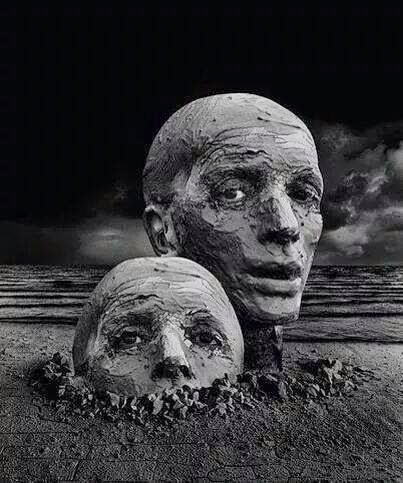

मेरी मन:स्थिति अजीब-सी हो रही थी. ना जाने क्या था जो मुझे बेचैन किये हुये था. हब्बा की कहानी लगातार मेरे जेहन में घूम रही थी. एक गुज़रा हुआ समय, एक बीत गई ज़िंदगी जैसे आज भी यहां की फज़ाओं में सांस ले रही है, धड़क रही है रात की नीली नसों में बेतरह... मुझे महसूस हो रहा था, कोई जादू-सा रिस रहा है इस आधी रात की ख़ामोशी में! एक फसाना, एक गीत... जाने क्या बुन रही है ये रात अपनी स्याह सलाइयों से इतनी चुपचाप और आहिस्ता-आहिस्ता...

एक समय बाद जाने मैं क्या सुनता हूं और उठकर चल पड़ता हूं फूलों के बाग़ की ओर. कोई बुला रहा था जैसे मुझे नींद भीगी फज़ाओं के उस पार से!

रात के इस समय हवा में बर्फ-सा घुला है. केसर की महक से हवा बोझिल. फूलों की घनी क्यारियों के बीच खड़े होकर जैसे मुझे होश आया था. हर तरफ चुप्पी और हवा की नर्म सरगोशियां, चमकते हुये गीले पत्ते और दूध की फेनिल धार-सी बहती चांदनी... चांद इस समय बिल्कुल माथे पर है. आकाश नीलम-सा पारदर्शी और चमकीला. मुझे अचानक डर लगता है. रात की धूमिल परछाइयां चेहरों में तब्दील होने लगती हैं! ज़िंदा होकर घेर लेती हैं किसी आसेब की तरह. मैं एक बेजान बुत की तरह खड़ा-खड़ा सुनता हूं दूर वादियों में जाग उठती आवाज़ें- कोई बढ़ा चला आ रहा है इधर ही- खट-खट-खट... घोड़े की टापों की आवाज़, उसकी हिनहिनाहट, तेज़ सांसें... मेरी हथेलियों में पसीना उतर आया है, दिल पसलियों से टकराकर फटा पड़ रहा है, आंखों के आगे धुंध की आहिस्ता-आहिस्ता पसरती चादर... मैं यहां, इस जगह से अभी चला जाना चाहता हूं, बहुत दूर भाग जाना चाहता हूं, मगर मेरे पैरों में जैसे कोई जान ही नहीं बची है. बेबस-सा खड़ा मैं फीके अंधेरे में आंखें फाड़-फाड़कर देखता रहता हूं- युसुफ़ शाह चाक का सफ़ेद घोड़ा, दुधिया चांदनी में चमकती हुई उसकी खाल, गर्दन पर बादलों-सा लहराता बालों का रेशमी गुच्छा... युसुफ शाह चाक के सफे में जड़ा हुआ बड़ा हीरा चांद की किरणों में मुकम्मल सितारा बन गया है. उतना ही उजला, चमकीला! साफे के ठीक नीचे उसकी जुड़ी हुई भौंहें और काली, गहरी आंखें- किसी जज़ीरे-सी तन्हा और वीरान... वह इधर ही बढ़ा चला आ रहा है! मैं कुछ सोच-समझ पाता कि तभी एक गीत की धीमी आवाज़ ठीक मेरे पीछे आकर टूट जाती है. मेरे जिस्म में जाने कितने कांटे एक साथ उग आते हैं. मैं एकदम से मुड़ता हूं और मेरी नज़र उसपर पड़ती है- ज़ून पर!

मेरे बिल्कुल पास खड़ी है वह मगर जैसे नींद में! खोयी-खोयी आंखें, अधमूंदी पलकें... मैं उसे सकते की हालत में देखता ही रह जाता हूं! वह उस क्षण कोई जीती-जागती इंसान नहीं लगती, जैसे कोई देहातीत सपना हो! उतनी ही अस्पष्ट, पारदर्शी. चांदनी में फानुस बना मोम-सा लौ देता जिस्म, हैरान आंखों की सब्ज पुतलियां और गीले, नम गाल. मैं देखता हूं, उसके होंठों पर अभी-अभी ख़त्म हुये गीत का कंपन, तरंग बचा हुआ है, हवा में पाजेब-सा कुछ बज रहा है बहुत हल्के-हल्के.

देरतक बुत की तरह खड़ी वह मुझे एकटक देखती रही थी, एक न देखती हुई नज़र से. उसकी उन उदास आंखों में जाने क्या था, मेरे भीतर का कोइ अजाना हिस्सा एक ग्लैशियर की तरह टूटने लगा था. नसों में दौड़ता लहू एकदम से उफान पर आया था, जैसे खाल से रिस पड़ेगा! ज़ून ने यकायक बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया था- कहां चले गये थे इतने दिनों तक मुझे छोड़कर!मेरे हाथों में उसका हाथ आते ही जाने मेरे भीतर क्या घटा था! मैं एकदम से बदल गया था ! मुझे महसूस हुआ था, मैं ही तो हूं युसुफ़ शाह चाक, मैं ही तो हूं अपनी हब्बा खातून, अपने ज़ून का बिछड़ा हुआ महबूब! ओह! कितने दिनों तक मैं अपनी ज़ून से दूर एक क़ैद में पड़ा रहा उस परायी ज़मीन पर! कितना बदसूरत है वह मुल्क- वहां के लोग! वहां सूरज आग़ उगलता है, वहां की ज़मीन पर घास की रेशमी कालीन नहीं होती, वहां बुलबुलों की चहक नहीं होती, झील पर फूलों के शिकारे नही तैरतें, वहां मेरी हब्बा, मेरी ज़ून नहीं होती! मेरी आंखें भर आती हैं, ज़ून को अपने क़रीब खींचकर कहता हूं- अब कभी मैं तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाऊंगा ज़ून!

वह फुसफुसाकर कहती है- खाओ मेरी क़सम! अपने सीने में उसकी सांसों की हल्की, नर्म हरारत को महसूसते हुये मैं शिद्दत से कहता हूं- तुम्हारी क़सम! बाख़ुदा... सुनकर ज़ून की बुझे चराग़-सी आंखों में चांद जगमगा उठता है. खिले जास्मीन की तरह दिखता है मुर्झाया चेहरा. मेरी कलाई पर कंगन-सी घिर आती हैं उसकी अंगुलियां. हब्बा को इस तरह ज़माने बाद अपने शाह के साथ देख रात मुस्करा पड़ती है, फूलों की क्यारी से खूशबू के शरारे उठते हैं और हवा चूड़ियों-सी छनकती आहिस्ता से चल पड़ती है...

ज़ून के पास ढेर-सी शिकयातें हैं, कही-अनकही है. वह मुझे दिखाती है आंसुओं से तर ज़ाफरान फूलों के गाल, खुशरंग तितलियों के ज़र्द हुये पर, सर्द आंहों से बोझिल वादी की हवा. उसकी लम्बी, सुनहरी लटों में जुदाई की खा़क है, गोरी रंगत में दर्द की नीली स्याही... अपने शाह की तलाश में वह वादी के हर चप्पे में जमाने से भटकती रही है, रोती-गाती रही है प्यार के गीत. मैं सुनता हूं और अपनी हब्बा के साथ ज़ार-ज़ार रोता हूं- "ये दुनिया बड़ी बेरहम है ज़ून! इसने हमें बहुत सताया... ज़ून के आंसू भी नहीं थमते. वह सिसकियों के बीच कहती जा रही है अपने सदियों की भटकन और बेइंतिहां दुखों के अफसाने- जानते हो, इस वादी के लोग मेरा मज़ार ढूंढ़ते फिरते हैं. मगर उन्हें मेरा मज़ार कैसे मिलेगा मेरे शाह? मैं मरी ही कब थी कि मेरा मज़ार बनता. पत्थरों से दबा देने से रुह नहीं मिट जाती! मुझे तो ज़िंदा रहना था तुम्हारे लिये... तुमसे मिले बग़ैर मैं कैसे मर जाती भला! लोग मुझे पागल समझते हैं. मगर मुझे तो बस तुम्हारी लगन थी! रो-रोकर उसने मेरा सीना भिगो दिया था. मेरी आंखों से बहते हुये आंसुओं से उसका भी माथा भीग गया था. इसी तरह एक-दूसरे की बांहों में खोये हुये हम न जाने कितनी देरतक वहां खड़े रहे थे. ऊपर आकाश पिघलता रहा था, चांदनी झरती रही थी, रात ढलती रही थी पहर-दर-पहर...

और फिर अचानक वह आवाज़ आई थी कहीं दूर गांव से. कोई ज़ून को उसका नाम लेकर पुकार रहा था. एक लटपटाती हुई शराबी आवाज़! सुनकर मेरी बांहों में गश खाई-सी ज़ून जैसे चौंककर जागी थी और मुझसे छिटककर अलग हो गई थी. मुझे भी होश आया था. ज़ून की नीम जगी आंखों में कितनी हैरत, कैसी चौंक थी उस वक़्त! जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही हो कि वह कहां है, किसके साथ है. एक पल ठगी-सी खड़ी रहकर वह मुड़ी थी और तेज़ी से दौड़ती हुई चांदनी के सफ़ेद कोहरे में खो गई थी.

उसके पीछे पूरी वादी में एक सन्नाटा देरतक थरथराता रहा था. कहीं कोई आवाज़ नहीं, हरक़त नहीं, बस एक गहरी बजती हुई चुप्पी और फूल-पत्तों में सरसराती हुई हवा. ना जाने कितनी देर बाद कोई रात का पंछी अचानक चिनार के घने पेड़ से बोला था और मैं एकबार फिर चौंककर जाग-सा उठा था. उस समय तेज़ ठंड में भी मेरे कान के पीछे से पसीना उतर रहा था और दोनों हथेलियां एकदम पसीजी हुई थी. घासाजी के घर की तरफ बोझिल मन से लौटते हुये मैंने देखा था, चांद पश्चिम के गुलाबी क्षितिज में अपना आब खोता हुआ एक ठंडे मोती की तरह धीरे-धीरे उतर रहा है. पूरी वादी सुबह की नर्म, किरमीजी झींसी में नहाकर चांदी-सी चमकीली और ताज़ी हो उठी है.

उसी दिन श्रीनगर लौटने के लिये मैं घासाजी के घर से अलस्सुबह निकल पड़ा था. उस समय केसर की क्यारियां ओस से तर थीं. बैंगनी फूलों पर नर्म किरणों में चमकती हीरे की लाखों बूंदे... पोर-पोर से उनकी सतरंगी लश्कारे! पशमीने-सी नर्म सुबह की उजास में रेशमी धागों से कढ़े बेल-बूटे की तरह सारा परिदृश्य! उतना ही मोहक, स्वप्निल! गांव की औरतें हाथ में टोकरियां उठाये खेतों की तरफ आ रही थीं. दूर से तितली की झुंड की तरह- उनके माथे पर बंधे बाया, लम्बे, ढीले, फीके रंगों के कुर्ते. मर्दों के सर पर सफ़ेद, नक्काशीदार टोपियां... चारों तरफ अनमन देखते हुये मैं पहाड़ी ढलानों की संकरी पगडंडियां उतरता रहा था. मन में अजीब उदासी थी. एकदम बोझिल! कल रात की अजीबोग़रीब घटनायें किसी विस्मृत स्वप्न की तरह मुझे धुंधली-धुंधली याद आ रही थी. पता नहीं वह सब क्या था. चांदनी में भीगती वादियां, रतजगे पंछियों का शोर, फिर... वे घोड़े की आवाज़ें... धुंध के नीले चिलमन के पीछे से छन-छनकर आता हुआ वह गीत- जैसे फिज़ा में किसी के सीने का लहू बूंद-बूंद टपक रहा हो-

म्येहाथव्यचेकित्यपोशुदस्तनय

छावम्यान्यदा'नायपोश.''

( फूलोंकेगुच्छसजायेमैंनेतेरेलिए. आओभोगलोअनार -पुष्पमेरे)

(तीन)

ओह! ज़ून! उसकी गहरे दुख से गीली आंखें, टूटे पंख-सी छटपटाती हुई लम्बी, गहरी सिसकियां! सोचते हुये मैं एक अजीब-सी बेचैनी में हो आता हूं और चाहकर भी कुछ और सोच नहीं पाता हूं! चलते हुये तभी मुझे अहसास होता है कि शायद अपने ख़्यालों में खोया हुआ मैं किसी ग़लत रस्ते में निकल आया था. मैंने हैरान होकर अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी- दूर-दूरतक अब कहीं कोई नहीं. बस हवा में सरसराते चिनार और बादाम के गहरे हरे पेड़ और गूंजता हुआ सन्नाटा... मैं यकायक परेशान हो उठा था. अब यह मैं किधर आ निकला! घासाजी ने कहा था ठीक आठ पन्द्रह में एक बस यहां से सीधे श्रीनगर के लिये निकलती है. अगर वह छूट गयी तो फिर दूसरी बस पूरे दो घंटे बाद.

इधर-उधर देखते हुये मैं नीचे बाज़ार की तरफ जानेवाला कोई रास्ता तलाश ही रहा था कि मुझे एक घनी झाडी के बीच एक डाली से उलझा हुआ वह छींटदार लाल रुमाल दिखा था. उस रुमाल की तरफ देखते हुये मुझमें ना जाने उस पल क्या घटा था, मैं मंत्रबिद्ध-सा उसकी तरफ चल पड़ा था. पगडंडी से उतरकर पास जाकर मुझे घनी झाड़ी के बीच फिर वह मज़ार दिखा था- बहुत पुराना, उजड़ा और वीरान! बंधा हुआ नहीं. पत्थरों की एक बिखरती हुई ढेर! टीले की शक़्ल में! उसे घेरकर बेतरतीव घास और अनचीन्हे, अनाम जंगली फूल! ऊपर चिनार का घना साया... वहां उस समय चारों तरफ कितनी गहरी ख़ामोशी छाई हुई थी. सिर्फ़ हल्की, मद्धम सांस-सी चलती हवा और दूर कहीं रह-रकर बोलती हुई एक बुलबुल! मुझे इस मज़ार को देखकर ना जाने क्यों लगा था, यही हाल आज यहां के ज़ाफरान के खेतों की है और पूरे कश्मीर की भी! प्रेम और यकीन के अभाव में सबकुछ उजड़ता हुआ, वीरान होता हुआ... मैंने गौर किया था, उस मज़ार पर केसर के कुछ ताज़े फूल पड़े थे. जैसे कोई अभी-अभी डाल गया हो! मैने घास, पत्ते हटाकर देखने की कोशिश की थी, उस मज़ार पर कुछ लिखा हुआ नहीं था. एक गुमनाम कब्र! जाने किस बदनसीब का! मैं एक गहरी सांस लेकर मुड़ा था और फिर चौंककर ठिठक गया था. सामने ज़ून खड़ी थी- मोम की गुलाबी गुड़ीया-सी, सुबह की नर्म, संदली उजास में मोतिया आब से भरी हुई. ओह! कितनी खूबसूरत, कितनी पाकीज़ा लग रही थी वह उस समय! जैसे कोई परी- सफ्फ़ाक, संगमरमरी... मैं उसे सुध-बुध खोकर देखता रह गया था.

ज़ून मुझे अजनबी आंखों से देख रही थी. जैसे मुझे पहचानती भी ना हो. हम कभी मिले ना हों. थोड़ी देर मेरी तरफ देखकर वह मुड़कर चुपचाप जाने लगी थी. उसे जाते देख मैं चौंका था और जल्दी-जल्दी उसके पीछे हो लिया था- सुनिये! ये कब्र किसकी है आप मुझे बता सकती हैं?

मेरे सवाल पर वह चलते-चलते एक पल के लिये ठिठककर रुकी थी और मुड़कर मुझे देखा था- मेरी! ज़ून की... ओह! कहते हुये कैसी हो आई थीं उसकी वे दो बादाम-सी खूबसूरत आंखें! जैसे नीलम का कोई चमकदार चश्मा एकदम से उफन आया हो!... अनगिन जुगनुओं की कौंध के साथ. मेरे जिस्म में कांटे-से उग आये थे. ठंडे पसीने से पूरा शरीर भीग उठा था- ज़ून की कब्र!

"हां ज़ून की..."कहते हुये वह धीरे-धीरे पगडंडियां उतरने लगी थी- सदियों से वह यहां लेटी हुई है- इस चिनार की छांव में! सारा दिन दुनिया की नज़रों से छिपकर वह यहां इस चिनार की छांव में दम साधे पड़ी रहती है और पूरे चांद की रातों में, जब वादियां ठंडी, नीली धुंध से भर जाती है और झीलों में सारा आकाश चांद-सितारों के साथ उथर आता है, ज़ून अपनी कब्र से निकलकर ज़ाफरान की खेतों में अपने शाह की तलाश में भटकती फिरती है, रोती है, गाती है सारी-सारी रात...

यह सब कहते हुये कैसी रहस्यमय हो रही थी उसकी आवाज़! जैसे खंडहरों से कोई हवा सिसकती हुई गुजरती है. मैं उसके पीछे जैसे नींद में चल रहा था.

पहाड़ी से उतरकर उसने एकबार फिर मेरी तरफ देखा था- उन्हीं खोयी-खोयी अजनबी आंखों से- किसी से मत कहना ज़ून का पता. वर्ना लोग उसे चैन से रहने नहीं देंगे. तुम जानते हो, उसे उसके शाह के इंतज़ार में रहना है. क़यामत में अब बहुत वक़्त नहीं. रोज़-ए-हश्र में उसका फैसला होगा... उसे उसका शाह मिलेगा! अज़ाब ख़त्म होगा उसका... अपनी बात ख़त्म करके वह तेज़ी से चलती हुई केसर की बैंगनी क्यारियों में खो गयी थी. उसके जाने के बाद ना जाने मैं कितनी देरतक भूला-भूला-सा खड़ा रह गया था वहां और फिर दूर से आती हुई एक बस की हॉर्न सुनकर पगडंडियों से उतरकर बाज़ार की ओर चल पड़ा था.

उस समय तक दिन काफी निकल आया था और हमेशा की तरह केसर की क्यारियों में फूल चुनती हुई गांव की औरतें सम्मिलित कंठ से हब्बा खातून के दुख भरे गीत गा रही थी-

वारिव्यनसीथ्यवारुछासनो

चारकरम्योनमालिन्याहो.

(मैंसुखीनहींससुरालमें. कोईचाराकरोमेरामायकेवालो.)

उन अजनबी आवाज़ों की भीड़ में मैं ज़ून की मीठी, उदास आवाज़ ढूंढ़ता हुआ संकरी पगडंडियों पर उतरता रहा था. मगर एकबार पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी. मैं जानता था, मेरी पीठ पर ज़ून की भीगी आंखें अभी तक लगी होंगी. अपने शाह के लिये अभी उसका इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है. मैंने मन ही मन ज़ून के लिये प्रार्थना की थी- ज़ून के लिये क़यामत हो और जल्दी हो, उसका अज़ाब ख़त्म हो, उसे उसका महबूब शाह वापस मिले. ज़ाफरान के इन खेतों में एकबार फिर खुशियों के गीतों के चहकते पंछी लौटे. आमीन!

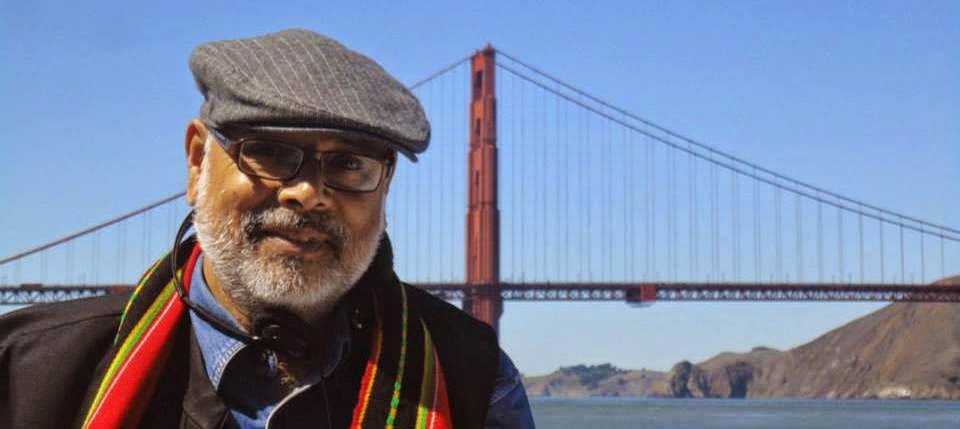

जयश्री रॉय

18मई, हजारीबाग (बिहार)

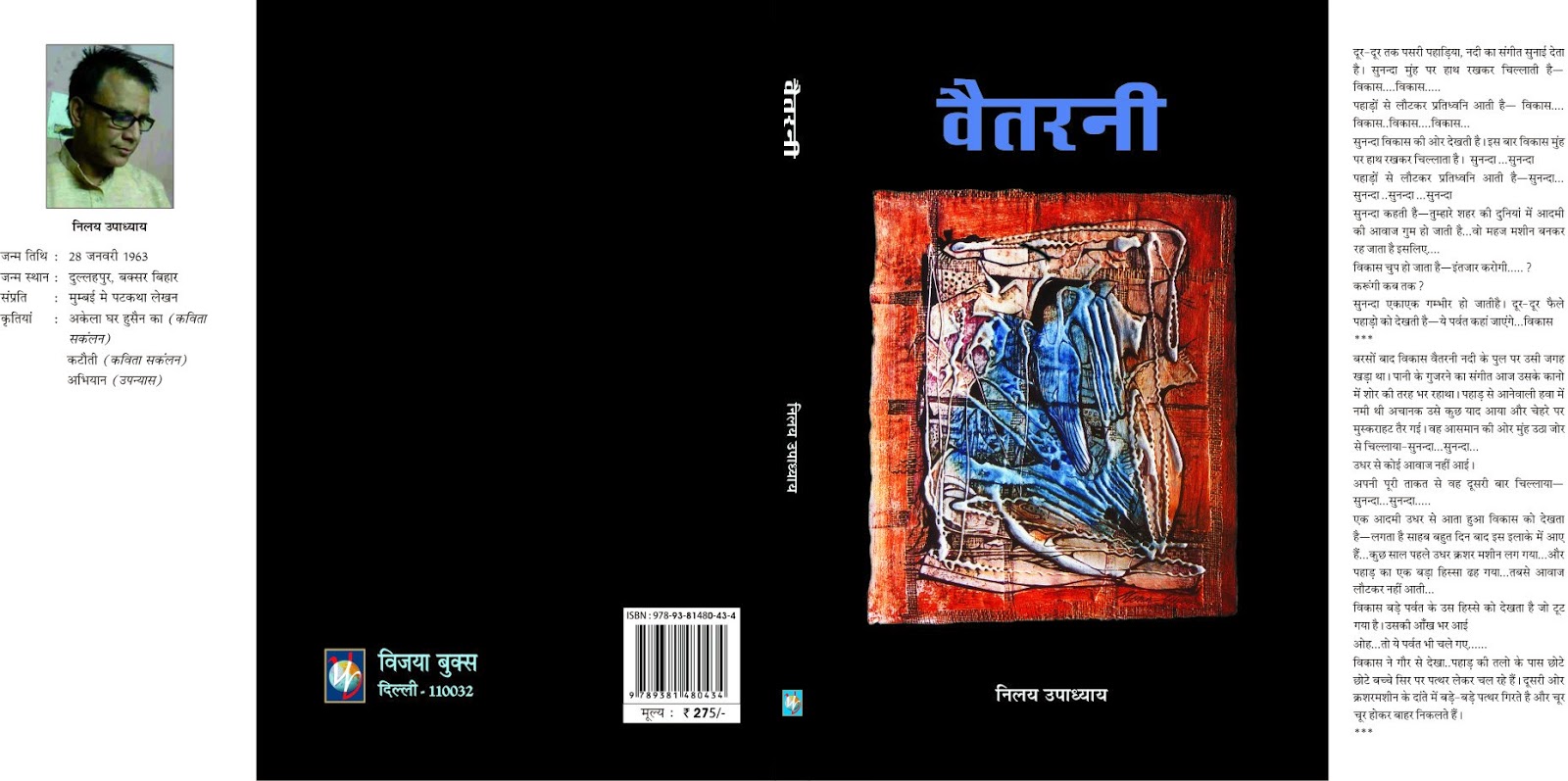

अनकही, ...तुम्हें छू लूं जरा, खारा पानी (कहानी संग्रह), औरत जो नदी है, साथ चलते हुये,इक़बाल (उपन्यास),तुम्हारे लिये (कविता संग्रह) प्रकाशित

युवाकथा सम्मान (सोनभद्र), 2012 प्राप्त

पता : तीन माड, मायना, शिवोली, गोवा - 403 517

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)