भारत और इंग्लैण्ड के तथाकथित ‘साझे रिश्तें’ (जिसे अक्सर राजनेता ब्रिटेन के सरकारी दौरों पर दुहराते रहते हैं) बराबरी और परस्पर सम्मान के नहीं थे. और ये अगर ‘रिश्ते’ थे भी तो एक गुलाम देश और एक औपनिवेशिक शासक के बीच के थे. इसमें शोषण, यातना, विकार और विकृति के न जाने कितने जिंदा पन्ने हैं.

१७५७ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कलकत्ता में अपने साम्राज्य की नीव रखी थी. १७५७ से १८५७ के बीच के १०० वर्षों में एक व्यापारिक कम्पनी के हाथों में धीरे – धीरे भारत का निज़ाम आ गया. १८५७ के महा विद्रोह को कुछ इतिहासकार बलवा कहकर उसकी प्रकृति और महत्व दोनों को छोटा कर देते हैं.

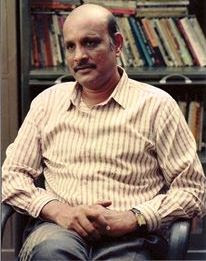

इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम की स्मृतियां लोकगीतो में बिखरी पड़ी हैं. वरिष्ठ आलोचक प्रो. मैनेजर पाण्डेय ने हिंदी क्षेत्र की सभी बोलियों (भाषाओँ) के लोकगीतों का संग्रह कर यह शोधपरक भूमिका लिखी है. आज यह खास आपके लिए.

'स मालोचन' ने अपने पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं. समालोचन से जुड़े सभी लेखकों, शुभचिंतकों और पाठक को बधाई .

सन् 1857का विद्रोह: सुराज के लिए संघर्ष

मैनेजर पाण्डेय

इतिहास जिनकी उपेक्षा करता है, साहित्य उनकी चिंता करता है और उनकी आवाज बनकर उन्हें नया जीवन देता है.

सन् 1857के भारतीय महाविद्रोह के इतिहास-लेखन का इतिहास बहुत लंबा है, वह सन् 1858से 2011तक फैला हुआ है. ये इतिहास विभिन्न दृष्टिकोणों, विचारधाराओं और उद्देश्यों से 1857के विद्रोह की व्याख्या करते हैं. आरंभिक इतिहास उपनिवेशवादी दृष्टि से लिखे गए और बाद में राष्ट्रवादी दृष्टि से. बीसवीं सदी में माक्र्सवादी और सबाल्टर्न दृष्टियों से भी 1857के संघर्ष के इतिहास लिखे गए. इन सभी इतिहासों में 1857के संघर्ष के नायकों, सेनानियों, नवाबों, राजाओं और रानियों का उल्लेख है, लेकिन उस युद्ध में लड़ने, शहीद होने और खूँखार दमन का शिकार होने वाले साधारणजनों की चर्चा नहीं है.

1857का युद्ध एक जन-युद्ध था, उसमें साधारण जनता ने बढ़-चढ़कर भाग लिया था और बाद में वही सबसे भयावह दमन के दौर से गुजरी. उस जन-युद्ध में भारत के हिंदुओं और मुसलमानों, पुरुषों और स्त्रियों ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध युद्ध किया था. उसमें सभी जातियों, पेशों और हैसियत के लोग शामिल थे. यह बात उस युद्ध से संबंधित लोकगीतों, गीतों और साहित्य के विभिन्न रूपों के माध्यम से हमारे सामने आती है. इस जन-युद्ध से यह भी साबित होता है कि हर वर्ग और हैसियत के लोगों को देशभक्त होने का अधिकार है. इतिहास तथ्यों की चर्चा करता है, लेकिन दारुण और दर्दनाक स्मृतियों की नहीं, जबकि पराजित और पराधीन मनुष्यों की स्मृति बहुत लंबी होती है. ऐसी स्मृतियों को सजीव, प्रभावशाली और दीर्घजीवी बनाने का काम साहित्य करता है, विशेष रूप से लोकसाहित्य; क्योंकि लोकसाहित्य की रचना लोक करता है और इस तरह वह अपनी स्मृतियों को दीर्घजीवी बनाता है. 1857से संबंधित लोकगीतों और लोकभाषाओं में लिखे गीतों में अनेक प्रकार की स्मृतियाँ व्यक्त हुई हैं. अंग्रेजी राज से लोक के संघर्ष और अंग्रेजी उपनिवेशवाद की लूट, दमन और तबाही के अनुभवों की स्मृतियाँ लोकगीतों में ही है.

सन् 1857-58में भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध जो जन-युद्ध हुआ था उसके उद्देश्य, स्वरूप और महत्व पर तबसे अब तक जो विचार-विमर्श हुआ है उसका आधार वास्तविक, कल्पित और मनगढंत ऐतिहासिक सच और झूठ रहे हैं. यही नहीं, ऐसे संपूर्ण लेखन में विभिन्न प्रकार के ज्ञानियों की दृष्टि और समझ प्रकट हुई है, लेकिन युद्धक्षेत्र की जनता की चेतना और भावना नहीं. उस जन-युद्ध में शामिल जनता की चेतना और भावना को जानने के लिए उस जनता के रचे लोकगीतों को पढ़ना जरूरी है.

उन लोकगीतों से जाहिर होता है कि भारतीय जनता ईस्ट इंडिया कंपनीके कुराज के कारण तबाही, बर्बादी और यातना की जिस दारुण दशा को झेल रही थी उससे मुक्ति और सुराज की स्थापना के लिए वह युद्ध कर रही थी. सन् 1857के विद्रोह के एक सेनानी कुँवर सिंहसे संबंधित एक लोकगीत में उनकी राजनीतिक आकांक्षा और उसके अधूरा रहने का दुख इस तरह व्यक्त हुआ है:

कुल्ही गुनलका रामा, मटिया में मिलि गइले,

नाहीं लेबे पवलीं हम सुराज

सुराज हिंदी की विभिन्न लोकभाषाओं का अत्यंत लोकप्रिय शब्द है. यह जितना लोकप्रिय है उतना ही पुराना भी है. तुलसीदास के समय में यह बहुत लोकप्रिय रहा होगा, इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस में इसका कम से कम पाँच बार प्रयोग किया है. अयोध्या कांड में सुराज शब्द का प्रयोग तीन बार है:

(क) जाइ सुराज सुदेश सुखारी.

होहिं भरत गति तेहि अनुहारी..

(ख) राम बास बन संपतिभ्राजा.

सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा..

(ग) अलिगन गावत नाचत मोरा.

जनु सुराज मंगल चहु ओरा..

फिर किष्किंधा कांड में सुराज शब्द का प्रयोग दो बार है:

(घ) अर्क जवास पात बिनु भयऊ.

जस सुराज खल उद्यम गयऊ..

(ङ) विविध जन्तु संकुल महि भ्राजा.

प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा..

तुलसीदास के अनुसार सुराज के पाँच लक्षण हैं. पहला, सुराज होने से देश सुदेश हो जाता है. दूसरा, सुराज के कारण जनता सुखी होती है. तीसरा, सुराज होने पर चारों ओर मंगल होता है. चैथा, सुराज में दुष्टों की गतिविधियाँ समाप्त हो जाती हैं और पाँचवा, सुराज के कारण जनता की उन्नति होती है. इनमें से एक भी लक्षण ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में भारत में न था. इसका तात्पर्य यह है कि वह कुराज था, इसीलिए उसके विरुद्ध सुराज की स्थापना के लिए 1857का संघर्ष हुआ. बाद के समय में स्वाधीनता आंदोलन के दौर में भी सुराज शब्द का हिंदी क्षेत्र में प्रयोग अत्यंत लोकप्रिय था. आम जनता स्वधीनता आंदोलन के सभी छोटे-बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुराजी कहती थी.

इस लोकगीत में केवल सुराज न पा सकने का दुख ही व्यक्त नहीं हुआ है बल्कि सुराज के सपने के अधूरा रह जाने के एक बड़े कारण का स्पष्ट उल्लेख भी है. सन् 1857के जन-युद्ध में भारतीय पक्ष की पराजय के अनेक कारण बताए गए हैं, लेकिन प्रायः इतिहासकारों ने उस कारण की चर्चा नहीं की है जिसका उल्लेख इस लोकगीत में है:

रामा देशवा के कुछ त अदमियाँ रे ना.

रामा भइले देश के द्रोहिया रे ना.

एक त हम आस कइलीं राजा डुमराव के

उहो भागी चलले जइसे बन में खरहा.

हाल की खोजों से यह बात सामने आई है कि उस युद्ध में भारतीय पक्ष की पराजय का एक बड़ा कारण असंख्य भारतवासियों का देशद्रोह था, जिसका उल्लेख इस लोकगीत में है. गदर के गद्दारों का उल्लेख एक और लोकगीत में भी है. गदर के गद्दारों की चर्चा इस भोजपुरी गीत में की गई है:

रामा देशवा के कुछ त अदिमिया रे ना..

रामा हो गइले देशद्रोहिया रे ना.

रामा मिलि गइले आयर के संगवा रे ना..

रामा भारी दल लेके उनके सथवा रे ना.

रामा आरा पर कइले चढ़इया रे ना..

गदर के गद्दारों के बारे में एक अवधी लोककवि के गीत में कहा गया है:

भाई बन्द और कुटूम कबीला सबका करौं सलामा.

तुम तो जाय मिल्यो गोरन ते हमका हैं भगवाना..

एक कौरवी लोकगीत में गदर के कुछ गद्दारों को कुछ इस तरह याद किया गया है:

गंगाराम याहूदी ने जी देखो तो क्या काम किया.

अंग्रेजों से मिला रहा, और लड़ने का बस नाम किया.

फौज ने मांगा खाने को, ना उनका कोई काम किया.

भूखे लड़ते रहे गाजी अरु, किनको सुमू शाम किया.

खड़ी बोली के एक लोकगीत में गद्दार सामंतों का यह उल्लेख है:

सूबे के राजवार फिरंगी से मिल गये.

जितने लड़े समर में सब उत्तर चले गये.

दो एक निमक हराम किरिस्तान हो गये.

सदहा लड़ाई मारि कै राना निकल गये.

गदर के गद्दार दो तरह के थे. एक थे छोटे-बड़े असंख्य सामंत और दूसरे थे अंग्रेजी राज के बहुत सारे जासूस. इन गद्दारों की करतूतों की खोज और विवेचना का काम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अनेक लेखकों ने किया है. हिंदुस्तान के शम्सुल इस्लामने जासूसों के खुतूत और दिल्ली हार गई नाम से एक किताब संपादित की है जिसमें देशी जासूसों के एक सौ आठ खत हैं. शम्सुल इस्लाम ने इस किताब की एक लंबी भूमिका भी लिखी है, उस भूमिका में गदर के गद्दारों के बारे में एक अंग्रेज इतिहासकार जे. डब्ल्यू. केईकी यह राय उद्धृत की है - ’’यह ’ग़दर-युद्ध की एक अदभुत विशेषता थी कि हालांकि अंग्रेज़ स्थानीय नस्लों के विरुद्ध लड़ रहे थे, पर उन्हें वास्तविकता में इसी देश के स्थानीय लोगों ने समर्थन दिया. ये समर्थक जिन्हें हम अपना राष्ट्रीय शत्रु मानते थे उनकी सहायता के बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते थे.’’1

1857के युद्ध की एक और विडंबना है जिस पर इतिहासकारों ने कम ध्यान दिया है वह विडंबना यह है कि उस जन-युद्ध में भारतीय पक्ष की पराजय और अंग्रेजी राज के विजय की सबसे बड़ी वजह भारतीय सामंतों, जमींदारों और छोटे-बड़े राजे-महाराजों की गद्दारी तथा अंग्रेजी सत्ता की मदद थी. इस तथ्य को अंग्रेज इतिहासकार केई और पत्रकार रसेल ने स्वीकार किया है. 1857के एक भारतीय सेनापति नानासाहेब ने अपने अंतिम पत्र में यह ठीक ही लिखा है, ’’शैतान रजवाड़ों ने अपने स्वार्थ के लिए इस देश को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, जबकि अंग्रेजों की हमारे सामने कोई हैसियत ही नहीं थी.’’2

शम्सुल इस्लाम ने अपनी किताब 1857के हैरतअंगेज दास्तानें में अंग्रेजी सरकार के दस्तावेजों के आधार पर उन भारतीय राजाओं महाराजाओं का ब्यौरा दिया है, जिन्होंने गदर के साथ गद्दारी की और अंग्रेजी राज की मदद की. उन दस्तावेजों के अनुसार ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, इंदौर के होल्कर, जयपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा, रामपुरके नवाब, रीवा के राजा, रतलाम के राजा, टिहरी के महाराज, टौंक के नवाब, भोपाल के नवाब, पटियाला के महाराजा, जिंद के राजा, नाभा के राजा, कपूरथला के राजा, पटौदी के नवाब और जम्मू-कश्मीर के राजाकी मदद से अंग्रेजी सेना जीत गई और भारतीय विद्रोही हार गए. ऐसे गद्दार छोटे-बड़े सामंत बिहार में भी थे. उनमें से कुछ की जानकारी शाद अजीमाबादी के उपन्यास पीर अली में है.

जिन छोटे-बड़े जमींदारों, राजाओं और महाराजाओं ने गदर से गद्दारी की और अंग्रेजी राज की मदद की उनको विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजी राज से तरह-तरह के ईनाम तथा पदवियाँ मिली. यही नहीं विद्रोही देशी सामंतों की जायदाद भी गद्दारों को सौंप दी गई. इस प्रसंग में एक और विडंबना यह है कि 1947में जब भारत आजाद हुआ तब गदर के गद्दार राजाओं, महाराजाओं को स्वतंत्र भारत की सत्ता में भी अनेक प्रकार की राजगद्दियाँ मिली. इस बात का स्पष्ट उल्लेख रामविलास शर्मा की 1947में ही लिखी एक कविता में इस प्रकार है:

धरती के मालिक हैं सब गद्दार गदर के,

जमींदार, ताल्लुकेदार,

सुन्दर शरीर पर कुष्ठ रोग से.

सुराज का अर्थ स्वराज भी था, यह बात भी लोकगीतों और गीतों के माध्यम से हमारे सामने आती है. अजीमुल्ला खाँ के लिखे 1857के बागी सैनिकों का कौमी गीत में यह स्पष्ट कहा गया है:

आज शहीदों ने है तुमकों अहले वतन ललकारा

तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा

हिन्दु मुसलमां सिख हमारा भाई भाई प्यारा

यह है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा..

अवध की बेगम हजरत महल की गजल के एक शेर में भी आजादी की तमन्ना इस तरह व्यक्त हुई है:

एक तमन्ना थी कि आज़ाद वतन हो जाए

जिसने जीने न दिया चैन से मरने न दिया

1857के संग्राम में भाग लेने वाली अजीजन के अनेक गीतों में आजादी की पुकार बार-बार व्यक्त हुई है. उनका एक गीत यह है:

आजादी का बिगुल बजा है

और क्रांति का साज सजा है

देरी का है अब समय नहीं

सुनो नाना जी का फरमान..

जागो, उठो, अब हुआ बिहान

एक गौंडी लोकगीत में आजादी की आकांक्षा इस रूप में व्यक्त हुई है:

हम भारत के गोंड - बैंगा, आजादी ख्यार.

अंग्रेजन ला मार भगाओ, भारत ले रे.

हम भैया छाती अड़ाओ, हम तो खून बहाओ भारत ख्यार.

अंग्रेजन ला मार भगाओ, भारत ले रे.

इन लोकगीतों से यह स्पष्ट है कि सुराज का अर्थ स्वराज ही था. उस युद्ध में शामिल भारतीयजन यह समझते थे कि स्वराज में ही सुराज होगा.

सन् 1857के जन-युद्ध में जो लोग सुराज के लिए लड़ रहे थे वे यह जानते थे कि अंग्रेजी राज कुराज है. यद्यपि भारत में राज करने वाले अंग्रेज शासकों ने 1757से 1947तक कभी यह नहीं माना कि उनका राज कुराज था, लेकिन जो ईमानदार अंग्रेज अधिकारी उस कुराज के गवाह थे, उनमें से कुछ उसे कुराज कहते भी थे. ऐसे एक अंग्रेज अधिकारी ने 1833ईस्वी में अंग्रेजी में एक लंबी कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक था इंडिया.कविता जब छपी तब उसके साथ कवि का नाम नहीं था. वह अनाम कविता 1834ईस्वी में लंदन में छपी थी. उसके बाद लगभग एक सदी से कुछ अधिक समय तक वह अंधेरे में खोई रही. 1972में यह फिर प्रकाश में आई और प्रकाशित हुई. इस कविता के एक हिस्से में अंग्रेजी राज का जो चित्र है उसे देखिए और सोचिए कि वह कैसा राज है - कुराज या सुराज.

हम उनके बीच एक अभिशाप की तरह हैं

हमारा नाम ही उनके लिए आतंककारी है

कोई सहानुभूति नहीं, कोई दया नहीं, कोई पछतावा नहीं,

हमारा लक्ष्य है लाभ, हमारा साधन है शक्ति

हम हमेशा लेते हैं, कभी देते नहीं,

हम यह चिंता नहीं करते कि वे जीते हैं या मरते हैं.. 3

ऐसे राज के विरुद्ध विद्रोह करना स्वाभाविक है और विद्रोह न करना आश्चर्यजनक, इसीलिए उस अंग्रेज कवि ने 1833में 1857के महाविद्रोह की भविष्यवाणी करते हुए अंग्रेजी राज को इन शब्दों में सावधान किया था:

क्या तुम यह जानते हो कि

कैसा जल-प्रलय आ रहा है

चक्करदार लहरें तुम्हें चारों और से घेर रही हैं

मैं तुम्हें आने वाले प्रलय से सावधान कर रहा हूँ.

ओ ब्रिटेन ! इसे रोको, ये रक्त की लहरें हैं.. 4

इसके बाद कवि ने जैसे रक्त रंजित भयावह दृश्यों का चित्रण किया है वैसे दृश्यों का सामना 1857-58के विद्रोह के समय अंग्रेजों को कई बार करना पड़ा.

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कैसा था, वह किसानों के साथ कैसा क्रूर व्यवहार कर रहा था, यह आप एक अन्य अंग्रेज कवि के शब्दों में देखिए. 8मई, 1858को मजदूर नेता और कवि अर्नेस्ट जोन्सने भारत के किसानों के शोषण और दमन के बारे में लिखा था, ’’उन्हें (भारत के किसान) याद है कि इसके बाद जब खेती करना असंभव हो गया, उन्होंने अपने खेत छोड़ने की कोशिश की क्योंकि वे उन पर फसल पैदा करने की स्थिति में ही नहीं थे, लेकिन वास्तव में उन्हें उन ज़मीनों पर कर देने के लिए मजबूर कर दिया गया जिन पर उन्हें हल चलाना भी नहीं था. उन्हें यह भी याद है कि जब वे मांगी जा रही रकम अपने संबंधियों से जुटाने में विफल रहे, किस तरह उन्हें यातनाएँ दी गई थीं. किस तरह उन्हें दिन की तपती दोपहरी में पांव से बांधकर उलटा लटकाया गया था या फिर पांव में पत्थर बांध सिर के बालों से लटकाया गया था. कैसी लकड़ी की पैनी पिपेंट नाखूनों में धंसायी गई थी. कैसे बाप-बेटों को एक साथ बांधकर, एक साथ उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, जिससे एक की तकलीफ से दूसरे की पीड़ा और बढ़ जाए. किस तरह औरतों को कोड़े मारे जाते थे. किस तरह उनकी छाती पर बिच्छू बांधे जाते थे और आंखों में लाल मिर्च का चूरा बुरक दिया जाता था.’’5यही कारण है कि 1857के विद्रोह में भारत के किसानों ने और सैनिकों के रूप में किसानों के बेटों ने भाग लिया था, शहीद हुए थे और बाद में खूँखार दमन के शिकार भी हुए.

हिंदी क्षेत्र की विभिन्न लोकभाषाओं के लोकगीतों के रचनाकार किसान ही थे. आइए, यह देखें कि इन लोकगीतों में अंग्रेजी राज की कैसी तस्वीर है. एक भोजपुरी लोकगीत में अंग्रेजी राज के कुराज के प्रभाव का वर्णन यह है:

हो गइली कंगाल हो विदेसी तोरे रजवा में.

सोने की थारी जहाँ जेवना जेंवत रहनी,

कठवा के डोकिया ले भइलीं मुहाल.

भारत के लोग आजु दाना बिनु तरसे भइया,

लन्दन के कुतवा उड़ावे मजा माल,

हो विदेसी तोरे रजवा में.

इसके साथ ही मनोरंजन प्रसाद सिंह के भोजपुरी गीत फिरंगिया की इन पंक्तियों को पढि़ए:

सुन्दर सुथर भूमि भारत के रहे रामा, आज इहे भइल मसान रे फिरंगिया

अन्न धन जन बल बुद्धि सब नास भइल, कौनो के ना रहल निसान रे फिरंगिया

जहँवा थोड़े ही दिन पहिले ही होत रहे, लाखे मन गल्ला और धान रे फिरंगिया

उहें आज हाय रामा! मथवां पर हाथ धरि बिलखि के रोवेला किसान रे फिरंगिया

ब्रज के एक लोकगीत में अंग्रेजों को फिरंगी डाकू कहा गया है:

री बहिना मेरी भारत में फिरंगी डाकू धंसि गए.

जिन्ने डारी ये लूट मचाय. री बहिना मेरी........

री बहिना मेरी माल खजाने सबु ले गए.

जिन्ने दीने ए लोट चलाय. री बहिना......

री बहिना मेरी गायन के खिरक खाली है गए.

जिन्ने दीनी ए सब कटवाय. री बहिना....

री बहिना मेरी दूध दही सुपनो है गयो.

दुरलभ है गई छाछ. बहिना मेरी.......

ऐसा नहीं है कि कंपनी राज तो कुराज था पर 1858के बाद ब्रिटेन की राजशाही के राज में भारत में सुराज आ गया था. उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के अनेक भारतीय और अंग्रेज लेखकों ने ब्रिटिश शासन में भारत की लूट, तबाही, बर्बादी और यातना का सप्रमाण विवेचन किया है. बांग्ला के प्रसिद्ध लेखक सखाराम गणेश देउस्करने 1904ईस्वी में बांग्ला में एक पुस्तक लिखी थी, जिसका हिंदी में देश की बात से पहला अनुवाद 1908में और दूसरा 1910में हुआ था. उसमें अंग्रेजी राज द्वारा भारत के शोषण और दमन का विस्तार से विवेचन किया गया है. उसके एक अध्याय का शीर्षक है ’किसानों का सर्वनाश’,एक और अध्याय का शीर्षक है ’कारीगरों का सर्वनाश’ और बाद में एक और अध्याय है ’देशी कारीगरी का नाश’. इन अध्यायों के शीर्षक बता रहे हैं कि उनमें क्या लिखा गया है. किसानों का सर्वनाश अध्याय में काशी के बारे में देउस्करजी ने लिखा है, ’’अंग्रेजों के हाथ में इस प्रदेश के पड़ते ही नौ वर्ष में यह स्वर्ण-भूमि श्मशान-भूमि हो गई. बेचारे किसान हर तरह से मारे गए’’. यही दशा देश भर के किसानों की हुई.

सन् 1921में महावीरप्रसाद द्विवेदीने एक किताब लिखी थी, अवध के किसानों की बर्बादी. यह किताब द्विवेदी जी ने अपने नाम से नहीं ’एक किसान’के नाम से लिखी थी. उसकी भूमिका शिवप्रसाद गुप्तने लिखी थी. शिवप्रसाद गुप्त ने भूमिका में लिखा है कि ’’किसानों की अवस्था गुलामों से भी ज़्यादा गिरी हुई है. इसकी एकमात्र औषधि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देना है’’.महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अवध के किसानों पर करों के बोझ, उनको वसूल करने की प्रक्रिया में होने वाले जुल्म और ज़्यादती तथा बेदखली का विस्तृत विवेचन करते हुए उनकी दुर्दशा को पाठकों के सामने रखा है.

गांधी जी ने भारत में और अन्यत्र भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद की रीति-नीति और करतूतों का जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया था उसके आधार पर उन्होंने 1929में लिखा था, ’’जहाँ तक साम्राज्यवाद का सवाल है तो मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ झूठ, धोखा, घमंड, अत्याचार, नशाखोरी, जुआबाजी, व्याभिचार, रात-दिन लूट और डायरवाद ही दिखाई देता है. साम्राज्य की वेदी पर सबकुछ का बलिदान किया जाता है. वह केवल अपने व्यापार के लिए जीता है और उसकी रक्षा के लिए मरता भी है.’’6ऐसा साम्राज्यवादी राज कुराज नहीं तो और क्या है और उसके विरुद्ध विद्रोह पर आश्चर्य क्यों.

सन् 1857के विद्रोह के बारे में जो इतिहास लिखे गए हैं उनमें बहादुरशाह जफर, उनके बेटों, अवध की बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्यां टोपे, अजीमुल्ला खाँ और कुँवर सिंह केनाम सामने आते हैं. सबाल्टर्न इतिहासकार गौतम भद्र ने एक लेख में 1857के विद्रोह के चार अल्पज्ञात विद्रोहियों के बारे में लिखा है. उन विद्रोहियों में बडौत के शाहमल, मथुरा के देवीसिंह, छोटा नागपुर के कोल आदिवासी गोनू और उत्तर प्रदेश के मौलवी अहमदुल्लाशाह मुख्य हैं.7

हिंदी क्षेत्र की लोकभाषाओं के लोकगीतों में 1857के विद्रोह में भाग लेने और शहीद होने वाले अनेक पुरुषों और स्त्रियों के नाम ही नहीं उनकी संघर्ष गाथा भी मिलती है. भोजपुरी के लोकगीतों और गीतों में मंगल पांडे, कुँवर सिंह, उनके भाई अमर सिंह और पटना के पीर अलीके नाम मिलते हैं. बुंदेली में झांसी की रानी लक्ष्मीबाईके बारे में अनेक लोकगीत हैं पर उनके साथ ही पारीछत की वीरता का प्रभावशाली वर्णन है. वह लोकगीत इस प्रकार है:

मुरगा बोले पतारन में

हथनी मारे हजारन में.

पारीछत दहाड़े हजारन में.

ढड़कें फिरंगी पहारन में..

पाठे कौ झिन्ना रुकत नैया

पारीछत कौ हांती टरत नैया.

पूरी हथिनिया गरद मिला जाय

पारीछत कौ तेगा कतल कर जाए..

एक और लोकगीत में लक्ष्मण सिंह की वीरता का वर्णन इस प्रकार है:

लक्ष्मन सिंह फिरत हैं दौआ

मारत जात लखत अंगरेजन, काटत ककरी जौआ

भगत फिरत अंगरेजा बेकल, दौआ हो राओ हौआ.

बांदा से कोठी तक मारी, फौज फिरंगी कौआ.

सुन लो तब कोउ कान खोल के भाग चले लखनौआ.

एक अन्य गीत में श्यामलगिरी के शौर्य और युद्ध कौशल का वर्णन इस प्रकार है:

श्यामलगिरि भोरई आ धमके.

तीन सहस नाथु ले धाये, अंगरेजन पै चमके.

कानपूर से भगे फिरंगी पुन बिठूर आ धमके.

होन लगी तकरार रार है, आन फिरंगी ठमके.

एक लोककवि गंगा सिंह ने बहादुरसीला देवीऔर अन्य स्त्रियों के युद्ध का चित्रण किया है:

बांदा लुटो रात के गुइयां, सोउत रई चिरैयां

सीला देवी लरी दौर के संग में सहस मिहरियां

अंगरेजन तों करी लराई मारे लोग लुगइयां

गिरी गुसाईं तब दौरे हैं लरन लगे मऊ मइयां

बुंदेली के एक और लोककवि रामधनीने पदमाकर की रानी भवानी का यश-गान करते हुए लिखा है:

उमदानी है आज भवानी, पदमाकर की रानी

जागा जागा सभा रोय क सुना रई है बानी

सागर से वा नागपुर सों घड़ा रई रन पानी

मानों गुरिया बेंच-बांध के बनवा लेउ क्रियानी

भाला बरछी गोला बोला ले लो रे प्रिन ठानी

रामधनी अब रार ठनी है, देस दुखी तब जानी.

एक और बुन्देली लोकगीत में खानपुर के मर्दान सिंहके युद्ध-कौशल के बारे में यह कहा गया है:

लोहागढ़ कठिन मवात,

फिरंगी झांसी भरोसै ना रहियो.

जहं तोप चलें, गोला चलें, भालन की है मार,

जहँ सीस हथेली ले चले,

जमराज के सिरदार.

फिरंगी झांसी भरोसैं ना रहियो. लोहागढ़.....

का कहिये खानपुर बारे की,

मर्दन सिंह नृपत जुझारे की.

(दो)

सन् 1857के भारतीय विद्रोह और संघर्ष के दो मुख्य केंद्र थे - दिल्लीऔर लखनऊ. उन्नीसवीं सदी के आरंभ से ही अवध कंपनी राज की आखों का काँटा बना हुआ था, उस पर कब्जा करने की इच्छा जोर मार रही थी. एक इतिहासकार क्रिस्पीन बेट्सने सन् 1825में एक घुडसवार अंग्रेज सैनिक और अवध के एक जमादार के बीच बातचीत को उद्धृत किया है. उस सैनिक ने जमादार से पूछा कि क्या अवध की जनता ब्रिटिश राज के अधीन रहना चाहती है. जमादार ने जवाब दिया, ’’हम दुखी जरूर हैं, पर हमें माफ कीजिए. ब्रिटिश राज के अधीन होने पर अवध के नाम और हमारे राष्ट्र के सम्मान का अंत हो जाएगा.’’ 8जब 1856ईस्वी में कंपनी राज ने अवध पर कब्जा किया तब अवध का आहत आत्मसम्मान उग्र होकर 1857के विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ. लखनऊ का संघर्ष भीषण था. दिल्ली में बहादुरशाह जफ़र के बेटों और दूसरे शहजादों का हत्यारा हडसन लखनऊ में ही लूटमार करते हुए मारा गया.9इतिहासकार रिचर्ड गाट नेलिखा है कि खूँखार हत्यारा जेम्स नील भी लखनऊ में ही मारा गया.

पूरा अवध अंग्रेजी राज के खिलाफ उठ खड़ा हुआ. प्रायः इतिहासों में बेगम हजरत महल का नाम मिलता है. लेकिन उन अनेकों की कोई चर्चा नहीं होती जो अपनी जान हथेली पर लेकर लड़े और शहीद हुए. ऐसे वीरों की शहादत की स्मृतियाँ अवधी भाषा के लोकगीतों और गीतों में दर्ज है. उन शहीदों को विद्वान इतिहासकार जाने या न जाने, लेकिन आम जनता उन्हें खूब जानती है और उनको आदर के साथ याद भी करती है. अवधी के एक लोक कवि भागू ने चहलारी के राजा बलभद्र सिंहकी शौर्य गाथा को इस रूप में गाया है:

राजा कहिये चहलारी वाला जेहिक बांट परी तरवार.

ब्याह क कंगना कर मां बाजै लक्खी मौर देय बहार..

हाथी घिरिगा जब राजा का महावत गया सनाका खाय.

बोला महावत तब राजा ते भैया दीन बंधु महाराज..

मरजी पावौं सहजादे की तुरतै चहलारी दऊं पहुंचाय.

सुनिकै राजा राहुटु होइगा करिया नैन लाल होइ जांय..

बोला राजा चहलारी वाला जेहिका बलभद्रसिंह नाव कहाय.

हटजा हटजा मेरे आगे से तेरा काल रहा नियराय..

धरम छत्री का यू नाही है भागै रण ते पीठ देखाय.

गौंडा के राजा देवीबख्श सिंह एक विद्रोही थे, जिनके बारे में यह लोकगीत है:

राजा देबी बकस लोह वंका जिनका रत्ती भर न संका.

बहि बजवाय दीन है डंका.

राजा एक सर बंधाय दीन लाय,

जब राजा कै राज रहा, तब सुखी सबै संसार रहा.

अवध के एक और विद्रोही वीर रायबरेली के राणा बेनीमाधवथे, जिनके बारे में एक लोककवि दुलारे ने यह लोकगीत लिखा है:

अवध मां राना भयो मरदाना..

पहिल लड़ाई भई बक्सर मां सेमरी के मैदाना.

हुवां से जाय पुरवा मां जीत्यो तबै लाट घबड़ाना..

नक्की मिले मान सिंह मिलिगे मिले सुदर्सन काना.

छत्री बेस एक ना मिलिहै जानै सकल जहाना..

भाई बन्ध और कुटूम कबीला सबका करौं सलामा.

तुम तो जाय मिल्यो गोरन ते हमका हैं भगवाना..

हाथ मां भाला बगल सिरोही घोड़ा चले मस्ताना.

कहैं ’दुलारे’ सुन मोर प्यारे यों राना कियो पयाना..

राणा बेनीमाधव की बहादुरी के बारे में और भी अनेक लोकगीत और गीत लोक-प्रचलित हैं.

ब्रज भाषा के लोकगीतों में भी अनेक व्रिदोहियों की स्मृतियाँ प्रचलित हैं. एक विद्रोही अमानी के बारे में यह लोकगीत हैः

अमानी मानै तो मानै घोड़ी ना मानै

के अंगरेज चढ़े घोडि़न पै, कित्ते उलटे पैदर आये

कित्ते पकरि कुअन में डारे, कित्ते उलटे भाजे

करौ अमानी ने जब पीछौ, बीन बीन के मारे

अमानी मानै तो मानै घोड़ी ना मानैं.

इन लोकभाषाओं के साथ-साथ मालवी, गौंडी, हिमाचली, हरियाणवी और कौरवी आदि लोकभाषाओं के लोकगीतों में 1857के विद्रोह और बाद के दमन की स्मृतियाँ आज भी जीवित हैं. इन लोकगीतों के साथ ही बहादुरशाह की गज़लों में 1857के विद्रोह और बाद की बर्बादी के गम की गूँजें अनेक रूपों में मौजूद हैं तो बेगम हजरत महलकी गजल में आजादी की तमन्ना और उसके लिए सबकुछ कुर्बान करने की तत्परता व्यक्त हुई है. उर्दू की दूसरी गजलों में भी 1857के विद्रोह के आग की गर्मी मौजूद है. अजीजनके गीतों में आजादी की चाहत और उसे पाने के लिए सब कुछ गँवाने की तैयारी के स्वर सुनाई देते हैं.

राजस्थानी के लोकगीतों और गीतों में अपने मातृभूमि पर अंग्रेजों के कब्जे से उपजे अपमान का बोध, आजादी के लिए मर-मिटने का जोश और महाविद्रोह के समय की शहादतों की स्मृतियाँ मौजूद हैं. राजस्थानी के कविवर बाँकीदास ने 1830के आसपास अंग्रेजी राज के आने के बारे में राजस्थान के राजाओं को चेतावनी दी थी और उनमें अपनी मातृभूमि की रक्षा का दायित्व बोध जगाया था. साथ ही उन्हें उनकी वीरता की परंपरा की याद दिलाते हुए ललकारा भी था. राजस्थानी के एक और बड़े कवि हैं सूरजमल्ल मिसण, जो 1857के विद्रोह के समय मौजूद थे. वे उस समय कई स्तरों पर सक्रिय थे. एक ओर वे वीर सतसई की रचना कर रहे थे, जिसमें 1857का संघर्ष प्रतिबिंबित है तो दूसरी ओर वे उसी समय अनेक राजपूत जमींदारों को पत्र लिखकर उस विद्रोह में शामिल होकर युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे थे. उनके ऐसे पाँच पत्र प्राप्त हैं, जिन्हें वीर सतसई के संपादकों ने भूमिका में उद्धृत किया है. सूरजमल्ल मिसण की राजनीतिक सूझबूझ को समझने के लिए उनके पहले पत्र का यह अंश देखने लायक है, ’’ये राजा लोग देशपति जो जमीन के स्वामी हैं, ये सबके सब निकम्मे, कायर और हिमालय के गले ही निकले. इस क्रांति ने अंग्रेज को चालीस से लेकर 60-70वर्ष तक पीछे डाल दिया है, तो भी ये राजा लोग कायरता दिखा रहे हैं और (अंग्रजों की) गुलामी करते हैं. परंतु मेरी यह बात आप याद रखिये कि जो इस बार अंग्रेज रह गया तो वही सर्वशक्तिमान हो जाएगा, पृथ्वी का मालिक कोई भी न रह सकेगा, सब ईसाई हो जाएँगे.’’10तीसरी ओर वे 1857के विद्रोह के एक बहादुर आउवा के राजा खुशाल सिंह की तारीफ का गीत लिख रहे थे.

1857से संबंधित राजस्थानी लोकगीतों में सबसे अधिक लोकगीत आउवा के राजा खुशाल सिंह के युद्ध कौशल, उनकी निर्भीकता और बलिदान के वर्णन-चित्रण से संबंधित हैं. एक लोकगीत यह है:

ढोल बाजै, थाळी बाजै, भेळो बाजै बांकियो,

अजंट ने ओ मारने दरवाजे नांकियो,

जुझै आउवो !

हे ओ जूंझै आउवो, आउवो मुलकां में चावो ओ,

जूंझै आउवो..

1857के विद्रोह के बारे में अधिकांश इतिहासकारों की राय है कि वह केवल हिंदी क्षेत्र तक सीमित था. यह पूरी तरह सही नही है. यह सच है कि हिंदी क्षेत्र में वह जितना व्यापक और प्रचंड था, उतना देश के अन्य भागों में नहीं. लेकिन वह था अखिल भारतीय और सर्वव्यापी. पूरे देश की जनता कंपनी शासन के कुराज से पीडि़त, प्रताडि़त, दमित, आक्रांत और आक्रोशित थी, इसलिए जब 1857के विद्रोह की आग भड़की तब उसकी आभा और गर्मी चारों और फैली. अब तक यह माना जाता रहा है कि इस विद्रोह से पूर्वी भारत अप्रभावित था. लेकिन हाल में पूर्वी बंगाल के चटगाँव में विद्रोह का प्रमाण उस क्षेत्र की एक लोकगाथा के रूप में सामने आया है. गोपाल प्रधान ने लोकभाषा में मौजूद 1857की उस महागाथा को प्रस्तुत किया है.

गोपाल प्रधान ने अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा है, ’’1857में अब के बांग्लादेश के चटगाँव में फौजी छावनी में विद्रोह हुआ. विद्रोही त्रिपुरा के रास्ते मेघालय में जयंतिया राजा के यहाँ जाना चाहते थे. त्रिपुरा में घुसकर वे सिलचर तक आये लेकिन रास्ते में बदरपुर की पहाडि़यों और जंगलों में भटक गए. कुछ जासूसों की गद्दारी के कारण वे अंग्रेजी फौज के हत्थे चढ़ गए और मारे गए. उनके विद्रोह और समापन की त्रासद कथा लोगों की जु़बान पर अब भी है. ’जंगीयार गीत’ नाम से इसी घटना की लोकगाथा कछार जिले के देहाती क्षेत्रों में गाई जाती है.’’11

गोपाल प्रधान ने उस महागाथा का परिचय देते हुए यह भी लिखा है कि वह बांग्ला के एक रूप सलेटी में है जो सिलहट क्षेत्र की बोली है. यह लंबा गीत पयार छंद में है, जो पूर्णतया गेय है, इसीलिए वह आज भी वहाँ की जनता की स्मृति में ही नहीं जिंदगी में मौजूद है.

यह एक लंबा शोकगीत है जिसके आरंभ में चटगाँव में विद्रोह की शुरुआत, फिर विद्रोहियों की सीमित शक्ति के कारण पराजय, पलायन और बाद में अंग्रेजी राज के एक भारतीय जासूस की गद्दारी के कारण विद्रोहियों के अंत की कथा है. इसे ’जंगीयार गीत’ कहा जाता है अर्थात जंगी सिपाहियों का गीत. इस पुस्तक की भूमिका में गोपाल प्रधान ने एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है. वे कहते हैं, ’’गाथा को पढ़ते हुए एक और बात की ओर अनायास ध्यान जाता है और वह है कथा में प्रस्तुत सूबेदारनी का प्रबल चरित्र. अपनी तेजस्विता से वह बहुत कुछ बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद दिला देती है. 1857के प्रसंग में स्त्रियों की यह स्थिति एक प्रश्न को जन्म देती है. अंग्रेजों के आने के बाद भारत में स्त्रियों को घर में कैद रखने की प्रवृत्ति बढ़ी? दस्तावेजों और लोक मन से उपजी इन कथाओं से लगता तो यही है. तो शायद यह मिथक ही है कि मुगल शासन में स्त्रियाँ घर के भीतर कैद थीं. अगर ऐसा होता तो कहाँ से झुंड के झुंड ये स्त्रियाँ 1857में सैनिक वेश धारण कर लड़ाई में कूदी होतीं.’’12

1857का भारतीय विद्रोह एक जन-युद्ध की तरह लड़ा गया और जन-युद्ध प्रायः उतने सुनियोजित नहीं होते जितने सरकारों के युद्ध. जन-युद्धों की कार्रवाई, दिशा और गतिविधियाँ जनता की चेतना, भावना और कल्पना के अनुसार संचालित होती है. लेकिन इतिहासकार हर युद्ध के विवेचन में योजना की खोज करते हैं और उसे न पाकर निराश होते हैं. 1857जैसे जन-युद्धों की प्रक्रिया और स्वरूप को समझने के लिए ग्राम्शीका वह कथन उपयोगी है जिसे रुद्रांग्शू मुखर्जीने उद्धृत किया है. ग्राम्शी ने लिखा है कि ’’पंडित और विद्वान लोगों का ऐतिहासिक-राजनीतिक दृष्टिकोण केवल उन्हीं विद्रोहों और आंदोलनों को वास्तविक और विचारणीय मानता है जो पूरी तरह योजनाबद्ध और सचेत ही नहीं बल्कि उनके अमूर्त सिद्धांत के अनुरूप हों. उनकी दृष्टि में शुद्ध सहजता इतिहास में नहीं होती.’’13रुद्रांग्शू मुखर्जी ने ठीक ही लिखा है कि 1857के विद्रोही सिपाहियों की चेतना, ग्राम्शी के शब्दों में, लोकमत से आलोकित और दैनिक अनुभवों से निर्मित हुई थी. जनता के आंदोलनों, विद्रोहों और क्रांतियों में क्रियाशील चेतना का स्वरूप ऐसा ही होता है.

1857का जन-युद्ध भले ही सरकारों के युद्ध की तरह सुनियोजित न हो लेकिन विद्राहियों के सामने उसका उद्देश्य स्पष्ट था. इसे समझने के लिए उस विद्रोह से संबंधित तीन घोषणा-पत्रों पर ध्यान देना जरूरी है. पहला घोषणा-पत्र बहादुशाह जफ़र का है, जिसे उन्होनें 25अगस्त, 1857को एक अपील के रूप में जारी किया था, जो कि इस प्रकार है:

’’हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाइयो...... उठो. खुदा ने जितनी बरकतें इंसान को अता की है उनमें सबसे कीमती बरकत आजादी है. क्या वह जालिम फिरंगी जिसने धोखा देकर हमसे यह बरकत छीन ली है, हमेशा के लिए हमें उससे महरूम रख सकेगा? क्या खुदा की मर्जी के खिलाफ इस तरह का काम हमेशा जारी रह सकता है? नहीं, कभी नहीं. फिरंगियों ने इतने जुल्म किए हैं कि उनके गुनाहों का प्याला अब लबरेज हो चुका है. यहां तक कि अब हमारे पाक मजहब को खत्म करने की नापाक ख्वाहिश भी उनमें पैदा हो गई है. क्या तुम अब भी खामोश बैठे रहोगे? खुदा यह नहीं चाहता कि तुम खामोश रहो क्योंकि खुदा ने हिंदू-मुसलमानों के दिलों में उन्हें अपने मुल्क से बाहर निकालने की ख्वाहिश पैदा कर दी है.

खुदा के फजल और तुम लोगों की बहादुरी से जल्दी ही अंगे्रजों को इतनी कामिल शिकस्त मिलेगी कि हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में उनका जरा भी निशान न रह जाएगा. हमारी फौज में छोटे और बड़े की तमीज भुला दी जाएगी और सबके साथ बराबरी का बरताव किया जाएगा क्योंकि इस पाक जंग में अपने मजहब की हिफाजत के लिए जितने लोग तलवार खींचेगे वे सब बराबर नाम के भागी होंगे. वे सब भाई हैं, उनमें छोटा-बडे़ का कोई भेद नहीं. इसलिए मैं फिर अपने तमाम हिंदू भाइयों से कहता हूं - उठो और ईश्वर के बताए इस बड़े काम को पूरा करने के लिए मैदान-ए-जंग में कूद पड़ो.

कई हिंदू और मुसलमान सरदान जिन्होंने अपने मजहब की हिफाजत के लिए अपने मकानों को छोड़ दिया था और जो भारत में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंके के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास आए और जेहाद चलाने में हिस्सा ले रहे हैं. यह तय ही है कि मुझे आने वाले वक्त में जल्द ही पश्चिम से मदद मिलेगी, इसलिए आम जनता की जानकारी के लिए यह इश्तिहार, जिसमें कई धाराएँ हैं, जारी किया जाता है. यह सभी का फर्ज है कि वे इस पर ऐहतियात के साथ सोचें और इसे मानें. जो दल इस काम में शरीक होना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं हैं, उन्हें रोजाना मुझसे तनख्वाह मिलेगी. सभी इस बात को जान लें कि हिंदुओं और मुसलमानों की पुरानी किताबें, दिव्यशक्ति वाले लोगों की लिखी चीजें और ज्योतिषियों और पंडितों का गणित- सभी इस बात की ताईद करते हैं कि अंग्रेजों के पैर भारत या कहीं और भी नहीं जमने पाएंगे.

इसलिए सभी को यह उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि ब्रिटिश हुकूमत जारी रहेगी. मेरा साथ दीजिए और आम लोगों की भलाई में काम करके बादशाह का यकीनी बनिए.....’’14

(तीन )

इस अपील या घोषणा-पत्र से यह स्पष्ट है कि 1857के विद्रोह के तीन मुख्य लक्षण थे

1. भारत की आजादी हासिल करना, 2.अंग्रेजी राज की गुलामी से मुक्ति और 3.भारत के सभी धर्मों और समुदायों की रक्षा और उनके बीच एकता कायम करना.

दूसरे घोषणा-पत्र को आजमगढ़ घोषणा-पत्रकहा जाता है. वह 29सितंबर, 1857को देल्ही गजटमें प्रकाशित हुआ था.15 इस घोषणा-पत्र की शुरुआत इस तरह होती है, ’’हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान सब लोग यह जानते हैं कि वे काफिर और धोखेबाज अंग्रेजों के अत्याचार और दमन से तबाह हो रहे हैं.’’इस घोषणा-पत्र के पाँच हिस्से हैं. पहले में भारत के जमींदारों की तबाही की चर्चा है और कंपनी की जमींदारी व्यवस्था की आलोचना की चर्चा भी. दूसरे में भारत के पुराने व्यापार और व्यापारी वर्ग की बर्बादी का ब्यौरा है, अंग्रेजी राज की व्यापार नीति की आालोचना है और अंग्रेजी राज से आजादी के बाद की नई व्यापार नीति का खुलासा है. तीसरे हिस्से में अंग्रेजी राज में भारतीय कर्मचारियों के अपमान और दुदर्शा की चर्चा के बाद नई शासन व्यवस्था में भारतीय कर्मचारियों की बेहतर स्थिति का उल्लेख है. चैथे हिस्से में कंपनी राज में भारतीय कारीगर और कारीगरी के विनाश का विवेचन है और अंग्रेजों से आजादी के बाद के बादशाही शासन में कारीगरों और कारीगरी के स्वतंत्र विकास की संभावना की बात है. पाँचवे हिस्से में हिंदू धर्म और इस्लाम की रक्षा में पंडितों और फकीरों की भूमिका का विवेचन करते हुए बादशाही शासन में उनकी भली-भाँति देखरेख का वादा है. आजादी की किसी भी लड़ाई में एक तो गुलामी की पूरी व्यवस्था की आलोचना होती है और दूसरे आजादी के बाद की व्यवस्था में सबकी बेहतरी की योजनाओं की घोषणा होती है. ये दोनों बातें इस घोषणा-पत्र में मौजूद हैं.

तीसरा घोषणा-पत्र अवध की बेगम हजरत महल का है. वह घोषणा-पत्र या बयान ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र के जवाब में जारी किया गया था. महारानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र 1858के 1नवंबर को भारत में पढ़कर सुनाया गया था. उसका एक हिस्सा यह है, ’’हम घोषणा करते हैं कि हमारी राजकीय इच्छा के अनुसार आस्था और धार्मिक विश्वास के कारण न तो किसी के साथ पक्षपात होगा न कोई परेशान किया जाएगा और न किसी के साथ ज्यादती होगी. सभी कानून के सामने समान होंगे और सबकी सुरक्षा होगी. यह भी हमारी इच्छा है कि हमारी प्रजा के साथ नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा. वह अपनी शिक्षा, बुद्धि और ईमानदारी के अनुरूप हमारी सेवा में कार्य करेगी.’’16

इस घोषणा-पत्र के अनुसार उन सभी विद्रोहियों को क्षमादान देने का आश्वासन दिया गया था जो शांतिपूर्वक अपने घर लौट जाएँगे. केवल उन्हीं लोगों को दंड दिया जाएगा जो अंग्रेजों के हत्यारे होंगे, हत्याकांड में सहायक होंगे और विद्रोह के नेता या सहायक होंगे. बल्कि वे सभी लोग जो 1जनवरी, 1859तक समर्पण करेंगे उन्हें माफी मिलेगी. विक्टोरिया के घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन होगा और भारत की सत्ता ब्रिटिश राजसत्ताके अधीन होगी. इस घोषणा-पत्र के अनुसार भारत से संबंधित अतीत की गलतियाँ दुहराई नहीं जाएँगी, कंपनी के साथ की गई सभी संधियों का सम्मान भी होगा. साथ ही किसी राज्य को हडपने की कोशिश नहीं होगी और हर व्यक्ति को धार्मिक मामले में स्वतंत्रता होगी.

बेगम हजरत महलविक्टोरिया के घोषणा-पत्र के अभिप्रायों, इरादों, कुटिलताओं और चालाकियों को समझ रही थी. वे जानती थी कि इस घोषणा-पत्र का लक्ष्य है विद्रोहियों के बीच फूट पैदा करना और उन्हें प्रतिरोध छोड़कर समर्पण के लिए प्रेरित करना. उन्होंने सोचा कि यह प्रतिरोध के लिए आत्मघाती होगा, इसलिए उन्होंने विक्टोरिया के घोषणा-पत्र के जवाब के रूप में अपना घोषणा-पत्र जनता के सामने रखा. बेगम हजरत महलका घोषणा पत्र यह है: ’

’वह बेवकूफ होगा जो यह विश्वास करेगा कि ब्रिटिश राजसत्ता ने हमारी गलतियों या उनकी नजर में अपराधों के लिए हमें माफ कर दिया है. सब जानते हैं कि उन्होंने हमारे छोटे और बड़े अपराधों को कभी माफ नहीं किया, वे चाहे अनजाने में किए गए हों या जानबूझकर. महारानी यह भी कहती है कि वे कंपनी द्वारा किए गए सभी समझौतों का सम्मान करेंगी, जबकि कंपनी ने सारे भारत को हडप लिया है और उसने कभी किसी संधि का सम्मान नहीं किया. क्या महारानी इसी स्थिति का सम्मान करना चाहती हैं ? अगर महारानी किसी का राज हडपना नहीं चाहती तो वे हमारा देश हमें लौटा क्यों नहीं देती, जो हमारी जनता चाहती है. यह भी घोषणा की गई है कि बिना किसी धार्मिक भेदभाव के कानून सबके लिए एक समान होगा. यह सोचने की बात है कि न्याय का धर्म से क्या लेना-देना. जहाँ तक धार्मिक मामलों में दखल न देने की वादे की बात है तो उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है जब सड़क बनवाने के नाम पर मंदिर और मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, जब ईसाई धर्म की शिक्षा देने के लिए पादरी गाँवों में भेजे जा रहे हों और जब एंग्लिकन चर्च के रीति-रिवाज को सीखने वालों को धन दिया जा रहा हो.

यह भी लिखा है कि जिन लोगों ने हत्या की है या विद्रोह का नेतृत्व किया है या विद्रोहियों की मदद की है उनको छोड़कर बाकी लोगों को माफी मिले. लेकिन ये बाकी लोग कौन हैं जबकि सारी जनता ने विद्रोह किया है. यह भी कहा गया है कि जो भी विद्रोह में शामिल हैं उन्हें दंड दिया जाएगा. यह घोषणा-पत्र परस्पर विरोधी बातें कहता है. अंत में यह भी कहा गया है कि जब शांति स्थापित हो जाएगी तब सड़कें बनेगी और नहरें भी ताकि जनता का जीवन बेहतर हो. इसका तात्पर्य यह है कि सरकार के पास भारतवासियों के लिए मजदूर की नौकरी के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है. अगर जनता इस सबके अभिप्रायों को नहीं समझती तो हम क्या कर सकते हैं.’’17अपने घोषणा पत्र के अंत में बेगम हजरत महल ने एक नारा भी दिया है, ’’धोखा मत खाओ’’.

बेगम हजरत महल का यह घोषणा-पत्र उनकी हिम्मत, बहादुरी, राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का प्रमाण है. लंदन के अखबार ’दी टाइम्स’ ने 1858में बेगम हजरत महल के बारे में ठीक ही लिखा था, ’’अवध की बेगम ने अपने सभी सेनानायकों से अधिक युद्ध कौशल और साहस का परिचय दिया है.’’

सन् 1857के विद्रोह के दमन के दौरान अंगे्रज सैनिकों, सेनानायकों और अधिकारियों ने बर्बरता का जैसा नाच किया उसकी तुलना या तो लातीनी-अमेरिका में स्पेनी साम्राज्यवादियों की बर्बरता से की जा सकती है या फिर उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजी साम्राज्यवाद की बर्बरता से. अंग्रेजी साम्राज्यवाद में उत्तरी अमेरिका में जिस तरह अनंत मौत, विनाश, अकाल, भुखमरी, रेड इंडियंस का संहार, दासों का व्यापार, गिरमिटिया मजदूरों की हत्या आदि के सहारे अपना कब्जा और राज कायम किया उसी तरह भारत में विद्रोह के दमन का अभियान चलाया. जैसे लातीनी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में उपनिवेशवादियों की सर्वग्रासी बर्बरता का एक कारण वहाँ के निवासियों के विरुद्ध नस्ली घृणा थी वैसे ही भारतीय विद्रोहियों के दमन के दौर की बर्बरता के मूल में नस्ली घृणा और रंगभेद से उपजी भावना थी.

कार्ल मार्क्सऔर फ्रेडरिक एंगेल्सने लंदन से अमेरिका के एक अखबार ’न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून’ में भारतीय विद्रोह, उसके विस्तार और दमन के बारे में लगातार लेख लिखे थे. मार्क्स ने 4सितंबर, 1857को जो लेख भेजा वह 16सितंबर, 1857को अखबार में छपा था. उस लेख में मार्क्स ने भारत से अपने घरों को भेजे अंग्रेज अधिकारियों के पत्रों को उद्धृत किया जो अंग्रेजों की दमन नीति और नस्ली घृणा के सबूत देते हैं.18एक पत्र में लिखा था, ’’हमारे हाथ में जीवन और मृत्यु की शक्ति है. हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं.’’दूसरे पत्र में लिखा था, ’’कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हम 10से 15आम लोगों को फाँसी नहीं देते.’’ एक उत्साही अधिकारी ने लिखा था, ’’होल्म दर्जनों लोगों को ईटों की तरह लटकाता है.’’ एक और व्यक्ति ने अनेक लोगों को फाँसी देने का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ’उसके बाद हमारा जश्न शुरू होता है’. एक और व्यक्ति ने लिखा है, ’’हम घोड़े की पीठ पर बैठे हुए फौजी अदालत चलाते हैं और प्रत्येक निगर (निग्रो) को या तो फाँसी देते हैं या गोली मार देते हैं.’’इस आखिरी पत्र से जाहिर है कि अंग्रेज भारतवासियों को काला आदमी समझते थे और उनसे वैसी ही घृणा करते थे जैसे अमेरिका में नीग्रो लोगों से.

इतिहासकार बेट्सके अनुसार अमृतसर के कमिश्नर फ्रेडरिक कूपरने स्वयं स्वीकार किया कि उसने जुलाई, 1857में 237पकड़े गए सिपाहियों को फाँसी पर चढ़ाया. 45सिपाही बंद कमरे में साँस घुटने से मर गए.19रिचर्ड गाॅटने लिखा है कि बनारस में कर्नल मिल द्वारा फाँसी पर चढ़ाए गए लोगों की कई कतारें थी.20 9जून, 1857को सैनिक कानून लागू किया गया और जो भी पकड़े गए उन्हें फाँसी दे दी गई. कुछ लोगों को पेड़ों से लटकाया गया तो कुछ लोगों को हाथियों की गर्दन से. यही हाल इलाहाबाद में भी था. वहाँ गाँव के गाँव जला दिए गए. रिचर्ड गाॅटने दिल्ली पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद जो जनसंहार हुआ उसके बारे में एक दर्शक का यह बयान दर्ज किया है, ’’दिल्ली में जब हमारे सैनिक घुसे तब जो मिला उसे संगीन घोपकर मार दिया गया.’’ ऐसे लोगों की संख्या बहुत थी क्योंकि एक-एक घर में 40-50लोग छिपे हुए थे. ये विद्रोही नहीं थे, दिल्ली के नागरिक थे. वे हमसे माफी माँग रहे थे पर उन्हें निराशा हाथ लगी. इसी समय कैप्टन हडसन ने बहादुरशाह जफ़रके बेटों और अन्य शहजादों की बर्बर हत्या की.21 अंग्रेजों के कब्जे के बाद दिल्ली के दर्द को जानना हो तो ग़ालिब की वह गजलपढि़ए जो इस संग्रह में मौजूद है. साथ ही ग़ालिब के खतों को भी पढ़ा जा सकता है.

केवल अमृतसर का कमिश्नर अकेला हत्यारा अधिकारी नहीं था. कार्ल मार्क्सने 5अप्रैल, 1858के एक लेख में लिखा था कि आगरा का एक मजिस्ट्रेट स्वयं लोगों को फाँसी देता था या फिर गोली मारता था. एक और मजिस्ट्रेट ने दावा किया कि उसने 95लोगों को फाँसी दी है और जल्दी ही वह 100की संख्या पूरी करेगा.

ब्रिटिश अनुमान के अनुसार अवध पर कब्जे के दौरान डेढ़ लाख लोग मारे गए, जिनमें35हजार सिपाही थे और बाकी आमजन थे.22

लखनऊ पर कब्जे के बाद अंग्रेज सिपाहियों, सेनानायकों और अधिकारियों ने लूट और डकैती का जो अभियान चलाया था उसका ब्यौरा लंदन टाइम्सके पत्रकार विलियिम रसेल ने अपनी रिपोर्ट में दिया था. उसका विश्लेषण करते हुए फ्रेडरिक एंगेल्स ने एक लेख में लिखा था,- ’’चंगेज खाँ के उन्मादी गिरोहों के सैनिक टिड्डियों के दल की तरह जिस शहर में जाते थे वहाँ का सब चट कर जाते थे. फिर भी उनका आक्रमण ईसाई, सभ्य, बहादुर और भले अंग्रेज सैनिकों के आक्रमण की तुलना में वरदान लगता है क्योंकि वे जल्दी ही लौट जाते थे, जबकि अंग्रेज अपने साथ उस दलाल समूह को लाते हैं जो लूट को एक व्यवस्था का रूप देते हैं, वे डकैती को दर्ज करते हैं, उसको बोली लगाकर बेचते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि अंग्रेज अपनी बहादुरी के पारितोषिक से वंचित न हो.’’23यही है उपनिवेशवाद की कार्यशैली की रूपरेखा. अंग्रेजी सेना द्वारा दमन का एक बर्बर तरीका था विद्रोही सिपाहियों और नागरिकों को तोप के मुँह पर बाँधकर उनकी वीभत्स हत्या करना. 22मई, 1857को पेशावर के करीब एक सैनिक विद्रोह हुआ था जिसे जल्दी ही दबा दिया गया. 40सिपाहियों को तोप के मुँह पर बाँधकर विस्फोट करके उड़ा दिया गया. यह दारुण दृश्य देखने वाले एक ब्रिटिश कैप्टन ने अपने पिता को पत्र में लिखा था, ’’यह दृश्य वीभत्स था, लेकिन परम संतोषदायक था.’’24

कानपुर पर कब्जे के समय अंग्रेजों ने दमन की प्रक्रिया में जिस वीभत्सता का परिचय दिया वह अकथनीय है. रिचर्ड गाॅट ने लिखा है कि बनारस और इलाहाबाद के कसाई कर्नल नील ने पकड़े गए सिपाहियों को गोली मारने के पहले उन्हें बीबीगढ के फर्श पर गिरे खून को चाटने के लिए मजबूर किया.25

अंग्रेजी सेना के दमन का जो दावानल फैला उसकी लपटों की कुछ जलन लोकगीतों में भी व्यक्त हुई है. बुंदेली के लोककवि फकीरे खान के एक गीत में उसकी अभिव्यक्ति इस तरह हुई है:

चूना मूंड़न पै बुझवा दये.

हांत-पांव में कीला ठोंके, पाछे से संदवा दये.

तेरा दिन चार मइना लों, गोड़न खून मिटा दये.

जार दयो है बिला बिलजुरा लुटो जन भगवा दये.

अंगरेजन खां बुलाइनन ने, बंटाधार करा दये.

खान फकीरे, कालों कइये, ऐसे हाल करा दये.

दूसरे लोककवि दादूरामके गीत में अंग्रेजी सेना की करतूतों का वर्णन यह है:

घिर गए खानपुर वारे हैं.

चैतरफा से घेरा पर गए गंसे गांव के द्वारे हैं.

उरझा सेन फिरंगी लूटैं, जारे पुर घर सारे हैं.

गाए मार डार दई दौरन, छेंके जन अति वारे हैं.

’दादूराम’ टेर कें कै रये छांड चलो घर द्वारे हैं.

अंग्रेजों ने दमन के माध्यम से आतंक का जो राज कायम किया उसका चित्रण एक कौरवी लोकगीत में यह है:

मेरी थर थर माथा कांपे री

गोरां के डर के मारे

बागों के माली भागे री

गोरों के डर के मारे

तालों के धोबी भागे री

गोरों के डर के मारे.

अंग्रेजी सेना ने सुराज का नाम लेना भी अपराध घोषित कर दिया था. यह बात एक लोकगीत में इस तरह है:

बुंदेलखंड के गांउन-गांउन, फेर ढ़ोड़ेर पिटवाओ.

जो सुराज की नाम लेवेगें, तो हम कीला ठुकवाओ.

गांवन-गांवन पी.ए. फिशर नें करो दमन भौंतई भारी.

अंग्रेजन के गुलाम राजा, तिनके हम गुलाम भारी..

1857के भारतीय विद्रोह के बिखरने के बाद अंग्रेजी राज के सैनिकों और सेनापतियों ने दमन, लूट, हत्या और भयानक आगजनी का जो खूँखार अभियान चलाया था उसको ब्रिटिश सत्ता, जनता और बुद्धिजीवियों की नजर में जायज ठहराने के लिए अंग्रेजों ने औरतों, बच्चों और जवानों के साथ भारतीय विद्रोही सैनिकों के अत्याचारों की कल्पित कहानियों का खूब प्रचार-प्रसार किया. उस प्रचार का असर ब्रिटिश संसद, वहाँ के अखबार और बुद्धिजीवियों पर पड़ा. लंदन के अखबार ’दी टाइम्स’ ने घोषणा की, ’’एक चर्च के विनाश के बदले हम 50मंदिर नष्ट करेंगे. प्रत्येक ईसाई की हत्या के बदले हम 1000विद्रोहियों की हत्या करेंगे.’’26

दूसरों की कौन कहे उसी दुष्प्रचार से प्रभावित होकर महान उपन्यासकार चार्ल्स डिकेन्सने लिखा था, ’’मैं भारत में प्रधान सेनापति बनना चाहता हूँ. मैं इस पूर्वी नस्ल में आतंक पैदा करूंगा और कहूँगा की खुदा की आज्ञा से मैं उनके वंश का विनाश करने और धरती से उनके अस्तित्व को मिटा देने के लिए सब कुछ करूंगा क्योंकि वे अनेक अत्याचारों के अपराधी हैं.’’27

जिस समय ब्रिटेन में यह सब किया जा रहा था, उसी समय वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो भारत में रहने वाले अंग्रेज सेनापतियों और अधिकारियों की कल्पित कहानियों का सच जानते थे. उनमें एक थे पत्रकार विलियम रसेल जो विद्रोह के समय भारत में थे और यहाँ की हर घटना से परिचित थे. उन्होंने विद्रोहियों के अत्याचार की कहानियों का खंडन किया. दूसरे थे सर आस्टिन हेनरी नाम के वामपंथी राजनीतिज्ञ और लिबरल सांसद. उन्होंने दिल्ली, कानपुर, झांसी और अन्यत्र अंग्रेजी औरतों और बच्चों पर विद्रोहियों के अत्याचार की सभी कहानियों को लज्जास्पद कल्पना कहा.28

इस लेख के अंत में इस प्रश्न पर बात करना जरूरी है कि 1857के भारतीय जन-युद्ध का भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा. भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की दो धाराएँ थी. एक धारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करने वाली क्रांतिकारी धारा थी जिसे विप्लववादी भी कहा जाता है. दूसरी धारा वैध और अहिंसक धारा थी. क्रांतिकारी धारा आरंभ से 1857के विद्रोह से प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण करती रही लेकिन वैध और अहिंसक धारा 1857के विद्रोह को याद करने में संकोच करती थी. फिर भी उस पर 1857के संघर्ष का प्रभाव दिखाई देता है. 2009में अंग्रेजी की प्रसिद्ध पत्रिका न्यू लिटरेरी हिस्ट्रीका एक विशेषांक निकला था जिसका शीर्षक था ’भारत और पश्चिम’. उसमें फैजल देवजीका एक लेख है ’द म्यूटिनी टू कम’. इस लेख की कुछ मान्यताएँ दिलचस्प हैं और भारत के स्वाधीनता आंदोलन से 1857के विद्रोह के संबंध में बारे में विचारणीय भी. एक तो यही कि भारत में आधुनिकता और राष्ट्रीयता का जन्म 1857के विद्रोह से होता है. दूसरी मान्यता यह है कि 1857के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने देशवासियों से यह अपील की थी कि वे अंग्रेजों के लिए काम न करें और उनका बहिष्कार करें. यही नहीं बल्कि अंग्रेजी राज से सहयोग के लिए गदर के गद्दारों की निंदा भी होती थी. फैजल देवजी ने विद्रोहियों की इस समझ और कोशिश में गांधी जी के सत्याग्रह का बीज पाया है. 1857के विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो एकता कायम हुई, उसका प्रभाव स्वाधीनता आंदोलन पर बहुत दिनों तक बना रहा. भारत के स्वाधीनता आंदोलन का लक्ष्य था स्वराज्य के माध्यम से सुराज स्थापित करना. यही लक्ष्य 1857के विद्रोह का भी था.

सन् 1857के संग्राम में संघर्ष करने वाले तथा शहीद होने वाले भारतीय जन और उनके संघर्ष तथा शहादत के गीत गाने वाले लोक कवि यह उम्मीद करते थे कि भविष्य के कृतज्ञ भारतवासी उनके संघर्ष और बलिदान को जरूर याद करेंगे. यही उम्मीद ब्रजभाषाके इस लोकगीत में व्यक्त हुई है:

भूल न जइयो भारतवासी उन वीरन की कुर्बानी.

हँसते-हँसते प्रान गंवाएँ अमर रखो माँ कौ पानी..

इस पुस्तक की भूमिका के आरंभ में समाज से साहित्य के जिस संबंध की बात कही गई है उसकी पुष्टि सुभद्राकुमारी चैहान की कविता झांसी की रानीकी समाधि पर की इन पंक्तियों से

होती है:

इससे भी सुन्दर समाधियाँ

हम जग में हैं पाते .

उनकी गाथा पर निशीथ में

क्षुद्र जन्तु ही गाते..

पर कवियों की अमर गिरा में

इसकी अमिट कहानी .

स्नेह और श्रद्धा से गाती

है वीरों की बानी..

छत्तीसगढ़ी के एक लोकगीत में 1857के संघर्ष को ’आजादी का पहला राग’ कहा गया है:

धधके लगिस वीर बंगाल

दिल्ली के रंग होंगेगे लाल

माचिस रकत होले फाग

आजादी के पहिली राग.

कांपिस अंग्रेजी शासन

डोलिस लंदन के आसन

जो समाज अपने अतीत के इतिहास को भूलता है वह भविष्य में भयंकर भूलें करता है.

-----------------

संदर्भ

1 जासूसों के खतूत, सं. शम्सुल इस्लाम, 2008, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 33

2 1857के हैरतअंगेज़ दास्ताने, सं. शम्सुल इस्लाम, 2008, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.104

3 India, Edit. B.M. Sankhader, 1972, Kumar Brothers, New Delhi, P.79

4 India, Edit. B.M. Sankhader, 1972, Kumar Brothers, New Delhi, P.25-26

5 नया पथ, मई 2007, पृ. 186

6 Main Stream, August 31, 2013, P. 29

7 Subaltern Studies IV, Ed. Ranjit Guha, 1990, Oxford University Press, New York, P. 229

8 Subalterns and Raj, Crispin Bates, Routledge, 2010, P.56

9 Britain's Empire, Richard Gott, 2011, Verso, London, P.466

10वीर सतसई, 10सूर्यमल्ल मिश्रण, सं. कन्हैयालाल सहल और अन्य, राजस्थानी साहित्य संस्थान, जोधपुर, पृ.53

111857: एक महागाथा, प्रस्तोता - गोपाल प्रधान, 2011, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013, पृ.7

121857: एक महागाथा, प्रस्तोता - गोपाल प्रधान, 2011, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013, पृ.8

13 War and Society in Colonial India, Edit. Kaushik Roy, Oxford University Press, India, 2012, P. 117

14 आजकल, मई 2007, नई दिल्ली, पृ. 40-41

15 Subalterns and Raj, Crispin Bates, Routledge, 2010, P.68-70

16 In the City of Gold and Silvers, Kenize Mourad, Full Circle Publishing, New Delhi, 2013, P.396-397

17 In the City of Gold and Silvers, Kenize Mourad, Full Circle Publishing, New Delhi, 2013, P.398-399

18 Karl Marx on India, Edit. Iqbal Husain, Tulika Books, New Delhi, 2006, P.90

19 Subalterns and Raj, Crispin Bates, Routledge, 2010, P.78

20 Britain's Empire, Richard Gott, 2011, Verso, London, P.456

21 Britain's Empire, Richard Gott, 2011, Verso, London, P.464

22 In the City of Gold and Silvers, Kenize Mourad, Full Circle Publishing, New Delhi, 2013, P.396

23 Karl Marx on India, Edit. Iqbal Husain, Tulika Books, 2006, P.176-177

24 Britain's Empire, Richard Gott, 2011, Verso, London, P.454

25 Britain's Empire, Richard Gott, 2011, Verso, London, P.462

26 In the City of Gold and Silvers, Kenize Mourad, Full Circle Publishing, New Delhi, 2013, P.283

27 In the City of Gold and Silvers, Kenize Mourad, Full Circle Publishing, New Delhi, 2013, P.283

28 Karl Marx on India, Edit. Iqbal Husain, Tulika Books, 200___________

डी.डी.ए. फ्लैट्स, मुनिरका/नई दिल्ली-110067/मो॰ 9868511770