प्रो. मंगलमूर्ति शिवपूजन सहाय के सुपुत्र हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर और हिंदी के रचनाकार भी. प्रभात रंजन की चर्चित पुस्तक, ‘कोठागोई’ की यह कोई रूटीन समीक्षा नहीं है. दरअसल इसमें मंगलमूर्ति ने अपने संस्मरण भी गूँथ दिए हैं. जानकीवल्लभ शास्त्री के विषय में पुस्तक बताती ही है इस टिप्पणी में भी उनके व्यक्तित्व के अनेकआयाम सामने आते हैं.

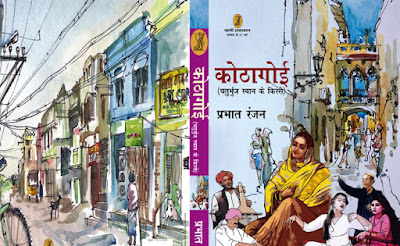

‘कोठागोई’ : मील का पत्थर

मंगलमूर्ति

‘कोठागोई’ एक छोटा उपन्यास है, जिसमे एक से जुडी हुई दूसरी और फिर तीसरी – कुल बारह कहानियों का एक सिलसिला है जो कथानक को आगे ले चलता है. दरअसल यह एक खास तरह की किताब है जिसने अपने लिए एक खास फॉर्म अख्तियार किया है; और जिसकी ओर इसका शीर्षक इशारा करता है. ऐसा लगता है किस्सागो ने अपनी किस्सागोई के लिए एक अलग तरह का साँचा ही तैयार किया है. इसमें कहानी का उनवान, कहानी, कहानी कहनेवाला, उसकी किस्सागोई सब एक ही मिटटी से गढ़ी हुई एक टेराकोटा मूरत की तरह लगते हैं. इसे संगीत की भाषा में कहा जाये तो पूरी किताब एक लम्बी सुरीली धुन जैसी है जो ठिठका कर मन को बाँध लेती है. इसमें आलाप, तान तोड़े, मींड – सब कुछ अपनी-अपनी जगह सजे हुए हैं. इसी अर्थ में ‘कोठागोई’ का शिल्प अनूठा है. उसमें अलग-अलग कुछ दिखाई नहीं देता – सारे नग. नगीने, मूंगे, मोती सब एक मनोहारी जेवर की तरह एक में गुंथे-सजे हैं.और किस्सागोई के लिए जिस अभिनव शैली का प्रयोग किया गया है वही एक धागे की तरह सब कुछ को एक सिलसिले में गूंथती चलती है.इसमें कथ्य और कथन-शैली एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखे जा सकते.

‘कोठागोई’ एक ऐसी कहानी लेकर आगे बढ़ता है जो शुरू से ही आपके साथ चलने लगती है यह कहती हुई –

“यह इश्क नहीं आसाँ,

एक आग का दरिया है

और डूब के जाना है”.

इसमें एक आंच भी है, लपटें भी, दर्द भी और सुकून भी. बेहद खूबसूरत किताब है ‘कोठागोई’ जिसमे गाँव की हवा की ताजगी भी है और शहर के बाज़ार की चमक-दमक भी. सचमुच इस किताब को पढना इश्क में डूबने जैसा एक एहसासहै.

‘कोठागोई’ के केंद्र में उत्तरी बिहार के एक शहर मुजफ्फरपुर का एक बदनाम मोहल्लाहैचतुर्भुज स्थान. विडम्बना है कि उसकी पहचान है एक छोटा-सा मंदिर – चतुर्भुजा देवी का मंदिर. ऐसे मोहल्ले हर शहर में ज़रूरी होते हैं जैसे हर शहर में बाज़ार जरूरी होते हैं. और शायद एक मंदिर भी हर जगह ज़रूरी होता है. मंदिर तो गाँव में भी मिलेंगे पर बाज़ार तो शहर की ही पहचान हैं.

‘कोठागोई’ एक गुज़रे सामंतवादी ज़माने का किस्सा है जब पाप और पुण्य, सही और गलत के अलग-अलग खानों में रक्खे जाते थे. पाप को पाप नहीं, एक ज़रूरी सामाजिक विकार की तरह स्वीकार करते थे.फिर उस पर एक झीना पर्दा भी डाल देते थे - कला और संगीत का. ‘कोठागोई’ में उसी गुज़रे ज़माने की तस्वीरों का एक अल्बम है. उस ज़माने के नाच-गानों और मुजरों के कुछ चलताऊ गीत भी इसमें सुनाई पड़ते हैं. उसके लायक कुछ तस्वीरें भी इसमें दिखाई देती हैं – नाचने-गानेवालियों के. इस ‘कोठागोई’ की सबसे बड़ी ताकत है इसकी ‘नास्टैल्जिया’ – अतीत-व्यामोह. पूरी किताब उसी नास्टैल्जिया से सराबोर है. वह नास्टैल्जिया बीते हुए कल तक आकर रुक जाती है शहर मुजफ्फरपुर के इसी बीते हुए कल के चतुर्भुज स्थान की एक और निराली पहचान हैं – कविवर जानकीवल्लभ शास्त्री. वहाँ की एक दूसरी विडम्बना. चतुर्भुज स्थान में चारों ओर भले ही पाप की छाया फैली रही हो, लेकिन जैसे उसके एक सिरे पर चतुर्भुजा देवी का मंदिर है – ‘या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा-रूपेण संस्थिता’ – वैसे ही बिलकुल उसके केंद्र में एक और मंदिर है काव्य और साहित्य का – पंडित जानकीवल्लभ शास्त्री का ‘निराला-निकेतन’. आइये, वहाँ भी चलते हैं.

‘कोठागोई’ के अंत में हिंदी के जाने-माने कवि जानकीवल्लभ शास्त्री की चर्चा है, जैसे वे उस तेजी से मिट रही चतुर्भुज स्थान वाली संस्कृति के एक देव-रूप प्रतीक हों. नास्टैल्जिया के इस प्रसंग में महाकवि निराला के परमप्रिय-भाजन जानकीवल्लभजी से जुड़े कुछ चित्र मेरी स्मृति में भी सहसा झिलमिलाने लगे हैं.

बात शायद १९४५-४६ की है – मेरे बचपन की. मेरे पिता छपरा में हिंदी के प्रोफेसर थे.एक दिन शास्त्रीजी हमारे घर पर आये. वे भी निरालाजीकी तरह लम्बी-लम्बी लटें रखते थे. उन्होंने बाबूजी को अपनी नयी प्रकाशित छोटे आकर की एक सुन्दर कविता पुस्तक ‘रूप-अरूप’भेंट की.मेरी आदत थी मैं बाबूजी की किताबों को उलटा-पलटा करता था.इसके लिए बाबूजी मुझको कभी डांटते नहीं थे. किताब की सजावट मुझे बहुत अच्छी लगी – उस समय कविता की समझ भला क्या होती मुझको.फिर भी उसकी कुछ कविताओं को मैंने पढ़ा था.

उसके लगभग दस साल बाद जब मैं कॉलेज में पढने लगा था मैं छुट्टियों मेंबेनीपुरजा रहा था. बाबूजी के नाते बेनीपुरीजी मेरे चाचाजी थे. तब स्टीमर से गंगा पार करके पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर के लिए गाडी पकड़नी पड़ती थी. स्टीमर से उतरते ही पहले पहुँचने के लिए लोग थोड़ी दूर खड़ी गाडी की ओर तेज-कदम भागते थे– मुझे लगा शायद इसलिए उसका नाम ‘पहले-जा’ घाट पडा होगा. उस दिन सौभाग्य से जानकीवल्लभ शास्त्रीजी स्टीमर पर ही मुझे मिल गए. मुजफ्फरपुर हमलोग शाम में पहुंचे.

शास्त्रीजी स्नेहपूर्वक मुझको अपने साथ अपने यहाँ ले गए – चतुर्भुज स्थान वाली अपनी उसी कुटिया में जिसके चारों ओर एक सघन वन-कुञ्ज था. पूरे वक्त शास्त्रीजी मुझको अपने काव्य-लोक में भ्रमण कराते रहे. स्नेह से भरा उनका कवि-ह्रदय कितना कोमल और ममतामय था प्रति क्षण मुझको इसका अनुभव होता रहा.उस कुटिया में बाहर की ओर एक खुला बरामदा था जहां मैं रात में सोया. उस रात पूर्णिमा थी. पूरा वन-कुञ्ज उस रुपहली चांदनी से नहा रहा था. मुझे लगा मैं कहीं कविता के स्वप्नलोकमें आ गया हूँ. देर-देर तक मुझे नींद नहीं आ रही थी. लगता था चांदनी में नहाये उस वन-कुञ्ज का एक मादक नशा-सा छा गया था मुझ पर. तब मुझे लगा एक कवि का काव्य-लोक कैसा होता है. इसी काव्य-लोक में रहते हुए शास्त्रीजी अपनी काव्य-रचना करते थे. मुझे तो देर तक ऐसा लगता रहा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ. लेकिन तभी एकाएक मैं अपने वास्तविक लोक में आ गया जब मैंने देखा मेरी खाट के पायताने दो बिल्लियाँ भी आराम से सो रही हैं. सुबह शास्त्रीजी से विदा लेने से पहले मैंने देखा वहां तो कुत्ते-बिल्लियों का एक पूरा कुनबा ही रहता था.

शास्त्रीजी स्नेहपूर्वक मुझको अपने साथ अपने यहाँ ले गए – चतुर्भुज स्थान वाली अपनी उसी कुटिया में जिसके चारों ओर एक सघन वन-कुञ्ज था. पूरे वक्त शास्त्रीजी मुझको अपने काव्य-लोक में भ्रमण कराते रहे. स्नेह से भरा उनका कवि-ह्रदय कितना कोमल और ममतामय था प्रति क्षण मुझको इसका अनुभव होता रहा.उस कुटिया में बाहर की ओर एक खुला बरामदा था जहां मैं रात में सोया. उस रात पूर्णिमा थी. पूरा वन-कुञ्ज उस रुपहली चांदनी से नहा रहा था. मुझे लगा मैं कहीं कविता के स्वप्नलोकमें आ गया हूँ. देर-देर तक मुझे नींद नहीं आ रही थी. लगता था चांदनी में नहाये उस वन-कुञ्ज का एक मादक नशा-सा छा गया था मुझ पर. तब मुझे लगा एक कवि का काव्य-लोक कैसा होता है. इसी काव्य-लोक में रहते हुए शास्त्रीजी अपनी काव्य-रचना करते थे. मुझे तो देर तक ऐसा लगता रहा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ. लेकिन तभी एकाएक मैं अपने वास्तविक लोक में आ गया जब मैंने देखा मेरी खाट के पायताने दो बिल्लियाँ भी आराम से सो रही हैं. सुबह शास्त्रीजी से विदा लेने से पहले मैंने देखा वहां तो कुत्ते-बिल्लियों का एक पूरा कुनबा ही रहता था.

पटना में मैं अपने पिता के साथ सम्मलेन-भवन में ही रहता था जहाँ शास्त्रीजी अक्सर आते रहते थे. जब मैं डी.जे. कॉलेज, मुंगेर में लेक्चरर हो गया तब एक बार कॉलेज में आयोजित एक कवि-सम्मलेन में मुझे शास्त्रीजी का काव्य-पाठ सुनने का सौभाग्य भी मिला था जो मेरी स्मृति में अमिट है.उतनी तन्मयता और संगीतमयता से भरा हुआ काव्य-पाठ मैंने उससे पहले कभी नहीं सुना था. आज वैसी विशुद्ध काव्य-पाठ की संध्याएँ सदा के लिए विलुप्त हो गयीं. शास्त्रीजी संगीत के भी मर्मग्य पंडित थे और राग-रागिनियों का उनको शास्त्रीय ज्ञान था. काव्य-पाठ में वैसा कंठ-स्वर बस नेपाली जी के काव्य-पाठ में ही सुनाई पड़ता था. नेपालीजी और रुद्र्जी भी वहां थे. लेकिन इन सब में शास्त्रीजी का काव्य-स्तर सबसे ऊंचा था. जानकीवल्लभ शास्त्री सचमुच निराला के प्रतिस्वर थे.

शास्त्रीजी से मेरी अंतिम भेंट ९० के दशक में १९९५-९६ में हुई थी. उन दिनों मैं पटना के नवभारत टाइम्स में पुस्तक-समीक्षाएं लिखता था जब अरुण रंजनजी और नीलाभ मिश्रवहां हुआ करते थे. मुज़फ्फरपुर की यह यात्रा भी बेनीपुर जाने के क्रम में ही हुई थी. मुज़फ्फरपुर से गुजरते हुए शास्त्रीजी का चरण-स्पर्श करना तो अनिवार्य था. जैसा ‘कोठागोई’ में लिखा है – “मजाल था कि शहर में देश का, समाज में बड़ा कहाने वाला कोई आ जाये और यहाँ (शास्त्रीजी के यहाँ) न आये”. और मैं तो उनके चरणों के रज-कण जैसा था, और उनका विशेष स्नेह-भाजन भी.

शास्त्रीजी बाहर बरामदे में ही एक धोती लपेटे नंगे बदन एक ऊंचे तख़्त पर बैठे थे और सेव काट रहे थे. मैंने चरण-स्पर्श किया. मुझको गौर से देखा और नाम बताने पर आशीर्वाद देते हुए बगल में बैठाया. फिर बहुत डांटते हुए कहा – “ तुम मुज़फ्फरपुर आये तो खबर नहीं दी. बहुत बड़े आदमी हो गए हो. पिता का संस्कार भूल गए. वे हम सब लोगों के आराध्य थे. बड़े लेखक ही गए हो? तुम्हारा लिखा मैं भी पढता हूँ, पर तुमने मुझको कभी एक पत्र भी नहीं लिखा”, आदि, आदि.बात उन्होंने ऐसे ही शुरू की तो मैं एकाएक सकते में आ गया. मैंने कहा मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप पिता-तुल्य हैं, क्षमा कर दें. बस तुरत पिघल गए और अपनी आँखे पोंछने लगे. कलेजे से लगाते हुए फिर हाल-चाल पूछने लगे. सेव खिलाया. मिठाई मंगवाई. पिता के संस्मरण सुनाते हुए विकल जैसे हो गए. फिर मुझको कंधा पकडे लेकर उधर गए जहां उनकी गायें बंधी थीं. आम के पेड़ के नीच पक्के गोल चबूतरे पर साथ बैठे और संस्मरणों का सिलसिला चलता रहा. चलने लगा तो उन्होंने अपनी पत्रिका ‘वेला’ के कुछ अंक और संस्मरणों की एक पुस्तक की दो प्रतियां दीं कि इनकी भी समीक्षा लिखो, तुम अच्छा लिख रहे हो, लिखते रहो. पिता की विरासत को संभालना है तुमको. चरण छूने लगा तो फिर ह्रदय से लगाया और माथा सूंघा. तब सहसा मुझको अपने पिता की याद आ गई और मेरी भी आँखें भर आयीं. स्नेह और वात्सल्य का वह युग उन्हीं लोगों के साथ चला गया.

‘कोठागोई’ को पढ़ते हुए मुजफ्फरपुर और शास्त्रीजी की सारी यादें ताज़ा हो गयीं. बातचीत में मैंने ‘कोठागोई’ के लेखक को इस अन्यतम कृति के लिए बधाई देते हुए कहा कि पुस्तक का अंत शास्त्रीजी की चर्चा से हुआ है यह कुछ वैसा ही है जैसे किसी अनुष्ठान का समापन हम पवित्र ‘हवन’ से करते हैं. शास्त्रीजी ‘कोठागोई’ की इस महत्वपूर्ण रचना के लिए मोर-पंख जैसे हैं.जैसे जानकीवल्लभ शास्त्री हिंदी उत्तर-छायावाद युग के काव्य-पथ में एक मील-स्तम्भ हैं उसी तरह ‘कोठागोई’ भी आज के उपन्यास-साहित्य में एक मील का पत्थर साबित होगी.

___________________

डॉ. मंगलमूर्ति - ०७७५२९२२९३८ / bsmmurty@gmail.com

डॉ. मंगलमूर्ति - ०७७५२९२२९३८ / bsmmurty@gmail.com