पुनीत बिसारिया सिनेमा पर लिखते रहे हैं. २०१३ में प्रकाशित पुस्तक ‘भारतीय सिनेमा का सफरनामा’ चर्चित रही है. हिंदी साहित्य और सिनेमा का रिश्ता अपने शुरूआती दिनों से ही ‘प्यार और इंकार’ का रहा है. साहित्य के सभी दिग्गज ‘बड़े बेआबरू होकर तेरे कूंचे से हम निकले’ टाइप की फिलिंग लिए हुए हताश-निराश होते रहे हैं. आलेख ‘इन्फार्मेटिव’ है. एक जायजा लिया गया है और भरसक कारण को भी समझने की कोशिश दिखती है. पुराने पोस्टर्स अच्छे लगेंगे.

साहित्य और सि ने मा

पुनीत बिसारिया

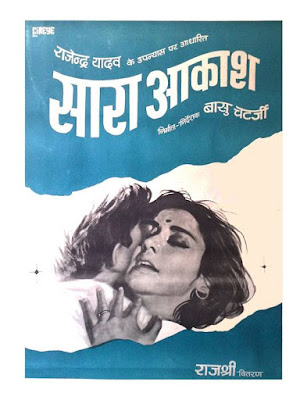

यदि हम शुरूआती सिनेमा की ओर नज़र दौड़ाएँ, तो पाते हैं कि इसकी शुरूआत ही पौराणिक साहित्य के सिनेमाई रूपान्तरण से हुई. ‘सत्य हरिश्चन्द्र’, ‘भक्त प्रह्लाद’, ‘लंका दहन’, ‘कालिय मर्दन’, ‘अयोध्या का राजा’, ‘सैरन्ध्री’ जैसी प्रारंभिक दौर की फिल्में धार्मिक ग्रंथों की कथाओं का अंकन थीं. इन फिल्मों का धार्मिक और आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक उद्देश्य भी था. चौथे दशक से फिल्मों में सामाजिक कथाओं की भी आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा और इसके लिए समकालीन साहित्य के रचनाकारों की ओर देखना लाज़मी हो गया. नतीजा यह हुआ कि सिनेमा को मण्टो का साथ लेना पड़ा. मण्टो की लेखनी से ‘किसान कन्या’, ‘मिर्ज़ा गालिब’, ‘बदनाम’जैसी फि़ल्में निकलीं. प्रेमचंद और अश्क भी इस दौर में सिनेमा से जुड़े और मोहभंग के बाद वापस साहित्य की दुनिया में लौट गए. बाद में ख्वाजा अहमद अब्बास, पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र, मनोहरश्याम जोशी, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव, रामवृक्ष बेनीपुरी, भगवतीचरण वर्मा, राही मासूम रज़ा, सुरेन्द्र वर्मा, नीरज, नरेन्द्र शर्मा, कवि प्रदीप, हरिवंशराय बच्चन, कैफी आज़मी, शैलेन्द्र, मज़रूह सुल्तानपुरी, शकील बदायूँनी इत्यादि ने भी समय-समय पर हिन्दी सिनेमा में किसी न किसी रूप में अपनी आमद दर्ज कराई. अनेक हिन्दी, उर्दू तथा बांग्ला की कालजई रचनाओं पर भी फिल्में बनाई गईं और उनमें साहित्य की आत्मा डालने की कोशिशें की गईं. वास्तव में आठवें दशक तक सिनेमा ने हिन्दी-उर्दू में कोई फर्क ही नहीं माना. उर्दू के अफसानानिग़ार मण्टों की कहानी पर बनी फिल्म‘अछूत कन्या’सुपरहिट साबित हुई.

Image may be NSFW.

Clik here to view. बांग्ला लेखक शरतचंद्र के उपन्यास ‘देवदास’ पर हिन्दी में चार फिल्में बनीं और कमोबेश सभी सफल रहीं. प्रेमचन्द की कहानी ‘शतरंज के खिलाड़ी’पर सत्यजीत रॉय ने इसी नाम से फिल्म बनाई, जो वैश्विक स्तर पर सराही गई. भगवतीचरण वर्मा के अमर उपन्यास ‘चित्रलेखा’पर भी फिल्में बनीं, जिनमें एक सफल रही. बाद में साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों को आर्ट फिल्मों के खांचे में रखकर इनका व्यावसायिक और हिट फिल्मों से अलगाव कायम करने का प्रयास किया गया, जिससे ऐसी फिल्मों का आर्थिक पहलू प्रश्नचिह्नांकित हो गया और फिल्मकारों ने साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने से परहेज करना शुरू कर दिया. इसका परिणाम यह हुआ कि ‘एंग्री यंग मैन’ युग आ गया और यथार्थ से कटी हुई अतिरंजनापूर्ण ‘अमिताभीय’ फिल्मों का दौर आ गया. मैं इस दौर को हिन्दी सिनेमा का ‘अंधकार युग’ मानता हूँ, जिससे हमें नवें दशक में आकर मुक्ति मिल सकी. यह युग वस्तुतः समाज की सोच, उसकी आकांक्षाओं एवं उसके स्वप्नों से कटा हुआ था और इसमें आम जनता की सहभागिता नगण्यप्राय थी.

बांग्ला लेखक शरतचंद्र के उपन्यास ‘देवदास’ पर हिन्दी में चार फिल्में बनीं और कमोबेश सभी सफल रहीं. प्रेमचन्द की कहानी ‘शतरंज के खिलाड़ी’पर सत्यजीत रॉय ने इसी नाम से फिल्म बनाई, जो वैश्विक स्तर पर सराही गई. भगवतीचरण वर्मा के अमर उपन्यास ‘चित्रलेखा’पर भी फिल्में बनीं, जिनमें एक सफल रही. बाद में साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों को आर्ट फिल्मों के खांचे में रखकर इनका व्यावसायिक और हिट फिल्मों से अलगाव कायम करने का प्रयास किया गया, जिससे ऐसी फिल्मों का आर्थिक पहलू प्रश्नचिह्नांकित हो गया और फिल्मकारों ने साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने से परहेज करना शुरू कर दिया. इसका परिणाम यह हुआ कि ‘एंग्री यंग मैन’ युग आ गया और यथार्थ से कटी हुई अतिरंजनापूर्ण ‘अमिताभीय’ फिल्मों का दौर आ गया. मैं इस दौर को हिन्दी सिनेमा का ‘अंधकार युग’ मानता हूँ, जिससे हमें नवें दशक में आकर मुक्ति मिल सकी. यह युग वस्तुतः समाज की सोच, उसकी आकांक्षाओं एवं उसके स्वप्नों से कटा हुआ था और इसमें आम जनता की सहभागिता नगण्यप्राय थी.

इन फिल्मों के अर्थ-दृष्टि से सफल होने का बड़ा कारण यह था कि अमिताभ के ‘लार्जर दैन लाइफ’ अवतार में तल्लीन तत्कालीन युवा वर्ग को अपनी समस्याएँ तीन घण्टे के लिए ही सही खत्म होती दीखती थीं. ऐसे में बाकी समाज की उन्हें न तो ज़रूरत थी और न ही उसकी कोई आर्थिक उपयोगिता थी. इस नैराश्यपूर्ण दौर में समाज और साहित्य को तो हाशिए पर रहना ही था. हालांकि अमिताभीय युग में भी सत्यजीत रॉय, मृणाल सेन, कमाल अमरोही, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु भट्टाचार्य, श्याम बेनेगल, एम. एस. सत्थू, एन. चंद्रा, मुजफ्फर अली, गोविन्द निहलानी, आदि ने अपने-अपने स्तर से साहित्य, सिनेमा और समाज का त्रयी में सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन ये सभी चाहे-अनचाहे ‘आर्ट सिनेमा’ में बँधने को बाध्य हुए.

Clik here to view.

बांग्ला लेखक शरतचंद्र के उपन्यास ‘देवदास’ पर हिन्दी में चार फिल्में बनीं और कमोबेश सभी सफल रहीं. प्रेमचन्द की कहानी ‘शतरंज के खिलाड़ी’पर सत्यजीत रॉय ने इसी नाम से फिल्म बनाई, जो वैश्विक स्तर पर सराही गई. भगवतीचरण वर्मा के अमर उपन्यास ‘चित्रलेखा’पर भी फिल्में बनीं, जिनमें एक सफल रही. बाद में साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों को आर्ट फिल्मों के खांचे में रखकर इनका व्यावसायिक और हिट फिल्मों से अलगाव कायम करने का प्रयास किया गया, जिससे ऐसी फिल्मों का आर्थिक पहलू प्रश्नचिह्नांकित हो गया और फिल्मकारों ने साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने से परहेज करना शुरू कर दिया. इसका परिणाम यह हुआ कि ‘एंग्री यंग मैन’ युग आ गया और यथार्थ से कटी हुई अतिरंजनापूर्ण ‘अमिताभीय’ फिल्मों का दौर आ गया. मैं इस दौर को हिन्दी सिनेमा का ‘अंधकार युग’ मानता हूँ, जिससे हमें नवें दशक में आकर मुक्ति मिल सकी. यह युग वस्तुतः समाज की सोच, उसकी आकांक्षाओं एवं उसके स्वप्नों से कटा हुआ था और इसमें आम जनता की सहभागिता नगण्यप्राय थी.

बांग्ला लेखक शरतचंद्र के उपन्यास ‘देवदास’ पर हिन्दी में चार फिल्में बनीं और कमोबेश सभी सफल रहीं. प्रेमचन्द की कहानी ‘शतरंज के खिलाड़ी’पर सत्यजीत रॉय ने इसी नाम से फिल्म बनाई, जो वैश्विक स्तर पर सराही गई. भगवतीचरण वर्मा के अमर उपन्यास ‘चित्रलेखा’पर भी फिल्में बनीं, जिनमें एक सफल रही. बाद में साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों को आर्ट फिल्मों के खांचे में रखकर इनका व्यावसायिक और हिट फिल्मों से अलगाव कायम करने का प्रयास किया गया, जिससे ऐसी फिल्मों का आर्थिक पहलू प्रश्नचिह्नांकित हो गया और फिल्मकारों ने साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने से परहेज करना शुरू कर दिया. इसका परिणाम यह हुआ कि ‘एंग्री यंग मैन’ युग आ गया और यथार्थ से कटी हुई अतिरंजनापूर्ण ‘अमिताभीय’ फिल्मों का दौर आ गया. मैं इस दौर को हिन्दी सिनेमा का ‘अंधकार युग’ मानता हूँ, जिससे हमें नवें दशक में आकर मुक्ति मिल सकी. यह युग वस्तुतः समाज की सोच, उसकी आकांक्षाओं एवं उसके स्वप्नों से कटा हुआ था और इसमें आम जनता की सहभागिता नगण्यप्राय थी. इन फिल्मों के अर्थ-दृष्टि से सफल होने का बड़ा कारण यह था कि अमिताभ के ‘लार्जर दैन लाइफ’ अवतार में तल्लीन तत्कालीन युवा वर्ग को अपनी समस्याएँ तीन घण्टे के लिए ही सही खत्म होती दीखती थीं. ऐसे में बाकी समाज की उन्हें न तो ज़रूरत थी और न ही उसकी कोई आर्थिक उपयोगिता थी. इस नैराश्यपूर्ण दौर में समाज और साहित्य को तो हाशिए पर रहना ही था. हालांकि अमिताभीय युग में भी सत्यजीत रॉय, मृणाल सेन, कमाल अमरोही, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु भट्टाचार्य, श्याम बेनेगल, एम. एस. सत्थू, एन. चंद्रा, मुजफ्फर अली, गोविन्द निहलानी, आदि ने अपने-अपने स्तर से साहित्य, सिनेमा और समाज का त्रयी में सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन ये सभी चाहे-अनचाहे ‘आर्ट सिनेमा’ में बँधने को बाध्य हुए.

Image may be NSFW.

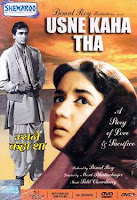

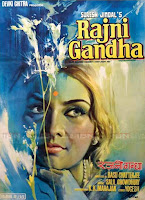

Clik here to view. एक कारण और भी था कि इस दौरान साहित्यिक कृतियों पर बनने वाली फिल्में एक-एक कर असफल होने लगी थीं. प्रेमचंद की रचनाओं पर बनीं ‘गोदान’, ‘सद्गति’, ‘दो बैलों की कथा’, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास पर बनी ‘तीसरी कसम’, मन्नू भंडारी की रचनाओं पर आधारित ‘यही सच है’, ‘आपका बंटी’ और ‘महाभोज’, शैवाल की कहानी पर आई फिल्म ‘दामुल’, धर्मवीर भारती के उपन्यास पर आधारित ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’, चन्द्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ की कहानी पर आधारित ‘उसने कहा था’, संस्कृत की रचना ‘मृच्छकटिकम्’ पर आधारित ‘उत्सव’, राजेंदर सिंह बेदी के उपन्यास पर बनी ‘एक चादर मैली सी’आदि का असफल होना सिनेमा और साहित्य से दूरी की एक बड़ी वजह बन गया. इसके कारण समाज से भी फिल्मों की दूरी बढ़ने लगी. हालांकि इन फिल्मों के फ्लॉप होने की अन्य कई वजहें थीं लेकिन यह मिथ्या धारणा फिल्मकारों के मन में घर कर गई कि साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्मों का आर्थिक महत्त्व नहीं है. यद्यपि कमलेश्वर को फिल्म जगत में काफी सफलता मिली लेकिन एक साहित्यिक लेखक न होकर जब वे फॉर्मूलाबद्ध कथानक रचने लगे, तभी उनकी फिल्में सफलता का स्वाद चख सकीं और निर्देशकों ने उनकी कहानियों पर फिल्में बनाईं. ‘द बर्निंग ट्रेन’, ‘राम-बलराम’, ‘सौतन’आदि उनकी फिल्में कहीं से भी साहित्य के चौखटे में फिट नहीं होतीं. यहाँ एक तथ्य यह भी महत्त्वपूर्ण और रेखांकित करने योग्य है कि हिन्दी फिल्म जगत में जितनी सफलता कवियों और शायरों को मिली, उतनी सफलता कथाकारों को नहीं मिल सकी. इसका एक कारण यह हो सकता है कि कथाकारों की कथा का कैनवॉस अत्यधिक विस्तृत होता है और इनमें ‘शब्दों की महत्ता’ सर्वोपरि होती है, जबकि सिनेमा में ऐसा नहीं होता. सिनेमा को अपने समूचे विस्तार को दो से तीन घण्टों के भीतर दृश्यों के माध्यम से समेटना होता है और यहाँ शब्द से अधिक महत्त्वपूर्ण ‘अभिव्यक्ति’ और ‘प्रस्तुति’ होती है. नाटक के चारों अवयव वाचिक, सात्त्विक, कायिक और आहार्य सिनेमा में आकर शब्दों, अलंकारों पर भारी पड़ने लगते हैं. सिनेमा दृश्य-श्रव्य माध्यम है और साहित्य पाठ्य माध्यम. यह अन्तर न समझ पाने वाले लेखक अथवा फिल्मकार इस रास्ते पर चलकर असफलता का स्वाद चखते हैं. फिल्मी नज़रिए से नाटक और एकांकी ही सिनेमा के सबसे नज़दीकी सम्बन्धी दिखाई देते हैं. वहीं कवियों और शायरों के लिए ऐसी कोई बन्दिश है ही नहीं. उन्हें तो किसी ‘सिचुएशन’ के मुताबिक गीत या गज़ल भर लिखनी होती है और सिनेमा के अन्य ज़रूरी आयामों से उन्हें कोई लेना-देना नहीं होता.

एक कारण और भी था कि इस दौरान साहित्यिक कृतियों पर बनने वाली फिल्में एक-एक कर असफल होने लगी थीं. प्रेमचंद की रचनाओं पर बनीं ‘गोदान’, ‘सद्गति’, ‘दो बैलों की कथा’, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास पर बनी ‘तीसरी कसम’, मन्नू भंडारी की रचनाओं पर आधारित ‘यही सच है’, ‘आपका बंटी’ और ‘महाभोज’, शैवाल की कहानी पर आई फिल्म ‘दामुल’, धर्मवीर भारती के उपन्यास पर आधारित ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’, चन्द्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ की कहानी पर आधारित ‘उसने कहा था’, संस्कृत की रचना ‘मृच्छकटिकम्’ पर आधारित ‘उत्सव’, राजेंदर सिंह बेदी के उपन्यास पर बनी ‘एक चादर मैली सी’आदि का असफल होना सिनेमा और साहित्य से दूरी की एक बड़ी वजह बन गया. इसके कारण समाज से भी फिल्मों की दूरी बढ़ने लगी. हालांकि इन फिल्मों के फ्लॉप होने की अन्य कई वजहें थीं लेकिन यह मिथ्या धारणा फिल्मकारों के मन में घर कर गई कि साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्मों का आर्थिक महत्त्व नहीं है. यद्यपि कमलेश्वर को फिल्म जगत में काफी सफलता मिली लेकिन एक साहित्यिक लेखक न होकर जब वे फॉर्मूलाबद्ध कथानक रचने लगे, तभी उनकी फिल्में सफलता का स्वाद चख सकीं और निर्देशकों ने उनकी कहानियों पर फिल्में बनाईं. ‘द बर्निंग ट्रेन’, ‘राम-बलराम’, ‘सौतन’आदि उनकी फिल्में कहीं से भी साहित्य के चौखटे में फिट नहीं होतीं. यहाँ एक तथ्य यह भी महत्त्वपूर्ण और रेखांकित करने योग्य है कि हिन्दी फिल्म जगत में जितनी सफलता कवियों और शायरों को मिली, उतनी सफलता कथाकारों को नहीं मिल सकी. इसका एक कारण यह हो सकता है कि कथाकारों की कथा का कैनवॉस अत्यधिक विस्तृत होता है और इनमें ‘शब्दों की महत्ता’ सर्वोपरि होती है, जबकि सिनेमा में ऐसा नहीं होता. सिनेमा को अपने समूचे विस्तार को दो से तीन घण्टों के भीतर दृश्यों के माध्यम से समेटना होता है और यहाँ शब्द से अधिक महत्त्वपूर्ण ‘अभिव्यक्ति’ और ‘प्रस्तुति’ होती है. नाटक के चारों अवयव वाचिक, सात्त्विक, कायिक और आहार्य सिनेमा में आकर शब्दों, अलंकारों पर भारी पड़ने लगते हैं. सिनेमा दृश्य-श्रव्य माध्यम है और साहित्य पाठ्य माध्यम. यह अन्तर न समझ पाने वाले लेखक अथवा फिल्मकार इस रास्ते पर चलकर असफलता का स्वाद चखते हैं. फिल्मी नज़रिए से नाटक और एकांकी ही सिनेमा के सबसे नज़दीकी सम्बन्धी दिखाई देते हैं. वहीं कवियों और शायरों के लिए ऐसी कोई बन्दिश है ही नहीं. उन्हें तो किसी ‘सिचुएशन’ के मुताबिक गीत या गज़ल भर लिखनी होती है और सिनेमा के अन्य ज़रूरी आयामों से उन्हें कोई लेना-देना नहीं होता.

Clik here to view.

एक कारण और भी था कि इस दौरान साहित्यिक कृतियों पर बनने वाली फिल्में एक-एक कर असफल होने लगी थीं. प्रेमचंद की रचनाओं पर बनीं ‘गोदान’, ‘सद्गति’, ‘दो बैलों की कथा’, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास पर बनी ‘तीसरी कसम’, मन्नू भंडारी की रचनाओं पर आधारित ‘यही सच है’, ‘आपका बंटी’ और ‘महाभोज’, शैवाल की कहानी पर आई फिल्म ‘दामुल’, धर्मवीर भारती के उपन्यास पर आधारित ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’, चन्द्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ की कहानी पर आधारित ‘उसने कहा था’, संस्कृत की रचना ‘मृच्छकटिकम्’ पर आधारित ‘उत्सव’, राजेंदर सिंह बेदी के उपन्यास पर बनी ‘एक चादर मैली सी’आदि का असफल होना सिनेमा और साहित्य से दूरी की एक बड़ी वजह बन गया. इसके कारण समाज से भी फिल्मों की दूरी बढ़ने लगी. हालांकि इन फिल्मों के फ्लॉप होने की अन्य कई वजहें थीं लेकिन यह मिथ्या धारणा फिल्मकारों के मन में घर कर गई कि साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्मों का आर्थिक महत्त्व नहीं है. यद्यपि कमलेश्वर को फिल्म जगत में काफी सफलता मिली लेकिन एक साहित्यिक लेखक न होकर जब वे फॉर्मूलाबद्ध कथानक रचने लगे, तभी उनकी फिल्में सफलता का स्वाद चख सकीं और निर्देशकों ने उनकी कहानियों पर फिल्में बनाईं. ‘द बर्निंग ट्रेन’, ‘राम-बलराम’, ‘सौतन’आदि उनकी फिल्में कहीं से भी साहित्य के चौखटे में फिट नहीं होतीं. यहाँ एक तथ्य यह भी महत्त्वपूर्ण और रेखांकित करने योग्य है कि हिन्दी फिल्म जगत में जितनी सफलता कवियों और शायरों को मिली, उतनी सफलता कथाकारों को नहीं मिल सकी. इसका एक कारण यह हो सकता है कि कथाकारों की कथा का कैनवॉस अत्यधिक विस्तृत होता है और इनमें ‘शब्दों की महत्ता’ सर्वोपरि होती है, जबकि सिनेमा में ऐसा नहीं होता. सिनेमा को अपने समूचे विस्तार को दो से तीन घण्टों के भीतर दृश्यों के माध्यम से समेटना होता है और यहाँ शब्द से अधिक महत्त्वपूर्ण ‘अभिव्यक्ति’ और ‘प्रस्तुति’ होती है. नाटक के चारों अवयव वाचिक, सात्त्विक, कायिक और आहार्य सिनेमा में आकर शब्दों, अलंकारों पर भारी पड़ने लगते हैं. सिनेमा दृश्य-श्रव्य माध्यम है और साहित्य पाठ्य माध्यम. यह अन्तर न समझ पाने वाले लेखक अथवा फिल्मकार इस रास्ते पर चलकर असफलता का स्वाद चखते हैं. फिल्मी नज़रिए से नाटक और एकांकी ही सिनेमा के सबसे नज़दीकी सम्बन्धी दिखाई देते हैं. वहीं कवियों और शायरों के लिए ऐसी कोई बन्दिश है ही नहीं. उन्हें तो किसी ‘सिचुएशन’ के मुताबिक गीत या गज़ल भर लिखनी होती है और सिनेमा के अन्य ज़रूरी आयामों से उन्हें कोई लेना-देना नहीं होता.

एक कारण और भी था कि इस दौरान साहित्यिक कृतियों पर बनने वाली फिल्में एक-एक कर असफल होने लगी थीं. प्रेमचंद की रचनाओं पर बनीं ‘गोदान’, ‘सद्गति’, ‘दो बैलों की कथा’, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास पर बनी ‘तीसरी कसम’, मन्नू भंडारी की रचनाओं पर आधारित ‘यही सच है’, ‘आपका बंटी’ और ‘महाभोज’, शैवाल की कहानी पर आई फिल्म ‘दामुल’, धर्मवीर भारती के उपन्यास पर आधारित ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’, चन्द्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ की कहानी पर आधारित ‘उसने कहा था’, संस्कृत की रचना ‘मृच्छकटिकम्’ पर आधारित ‘उत्सव’, राजेंदर सिंह बेदी के उपन्यास पर बनी ‘एक चादर मैली सी’आदि का असफल होना सिनेमा और साहित्य से दूरी की एक बड़ी वजह बन गया. इसके कारण समाज से भी फिल्मों की दूरी बढ़ने लगी. हालांकि इन फिल्मों के फ्लॉप होने की अन्य कई वजहें थीं लेकिन यह मिथ्या धारणा फिल्मकारों के मन में घर कर गई कि साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्मों का आर्थिक महत्त्व नहीं है. यद्यपि कमलेश्वर को फिल्म जगत में काफी सफलता मिली लेकिन एक साहित्यिक लेखक न होकर जब वे फॉर्मूलाबद्ध कथानक रचने लगे, तभी उनकी फिल्में सफलता का स्वाद चख सकीं और निर्देशकों ने उनकी कहानियों पर फिल्में बनाईं. ‘द बर्निंग ट्रेन’, ‘राम-बलराम’, ‘सौतन’आदि उनकी फिल्में कहीं से भी साहित्य के चौखटे में फिट नहीं होतीं. यहाँ एक तथ्य यह भी महत्त्वपूर्ण और रेखांकित करने योग्य है कि हिन्दी फिल्म जगत में जितनी सफलता कवियों और शायरों को मिली, उतनी सफलता कथाकारों को नहीं मिल सकी. इसका एक कारण यह हो सकता है कि कथाकारों की कथा का कैनवॉस अत्यधिक विस्तृत होता है और इनमें ‘शब्दों की महत्ता’ सर्वोपरि होती है, जबकि सिनेमा में ऐसा नहीं होता. सिनेमा को अपने समूचे विस्तार को दो से तीन घण्टों के भीतर दृश्यों के माध्यम से समेटना होता है और यहाँ शब्द से अधिक महत्त्वपूर्ण ‘अभिव्यक्ति’ और ‘प्रस्तुति’ होती है. नाटक के चारों अवयव वाचिक, सात्त्विक, कायिक और आहार्य सिनेमा में आकर शब्दों, अलंकारों पर भारी पड़ने लगते हैं. सिनेमा दृश्य-श्रव्य माध्यम है और साहित्य पाठ्य माध्यम. यह अन्तर न समझ पाने वाले लेखक अथवा फिल्मकार इस रास्ते पर चलकर असफलता का स्वाद चखते हैं. फिल्मी नज़रिए से नाटक और एकांकी ही सिनेमा के सबसे नज़दीकी सम्बन्धी दिखाई देते हैं. वहीं कवियों और शायरों के लिए ऐसी कोई बन्दिश है ही नहीं. उन्हें तो किसी ‘सिचुएशन’ के मुताबिक गीत या गज़ल भर लिखनी होती है और सिनेमा के अन्य ज़रूरी आयामों से उन्हें कोई लेना-देना नहीं होता.साहित्य और सिनेमा के अन्तर्सम्बन्धों पर गुजराती फिल्म समीक्षक बकुल टेलरने बेहद सारगर्भित टिप्पणी की है. उनका कहना है, “साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्म अपने आप अच्छी हो, ऐसा नहीं होता. वास्तविकता यह है कि साहित्यिक कृति का सौन्दर्यशास्त्र और सिनेमा का सौन्दर्यशास्त्र अलग-अलग हैं और सिनेमा सर्जक भी साहित्यकृति के पाठक रूप में साहित्यिक आस्वाद तत्वों पर मुग्ध होकर उनका सिनेममेटिक रूपांतरण किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं.“

एक अन्य तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि कई बार गलत पात्र चयन से भी साहित्यिक फिल्मों की आत्मा मर जाया करती है. इसका सबसे सटीक उदाहरण ‘गोदान’फिल्म का है, जिसमें होरी की भूमिका में अभिनेता राजकुमार को ले लेने से यह फिल्म अविश्वसनीय लगने लगी क्योंकि दमदार डायलॉग बोलने वाले राजकुमार कहीं से भी दीन-हीन होरी के रोल में फिट नहीं थे. इसके अलावा कृति के मुताबिक परिवेश का अंकन भी फिल्मकारों के लिए बड़ी चुनौती होती है. उदाहरण के लिए बंकिमचंद्र की कृति पर बनी ‘आनंदमठ’, विमल मित्र कृत ‘साहब बीबी और गुलाम’, आर. के नारायण के अंग्रेज़ी उपन्यास पर बनी ‘गाइड’, उडि़या लेखक फकीरमोहन सेनापति की रचना पर बनी ‘दो बीघा ज़मीन’ और मिर्ज़ा हादी की उर्दू कृति पर बनी ‘उमराव जान’ फिल्मों की सफलता का सबसे बड़ा कारण परिवेश की समनुरूपता रहा है.

साहित्यकारों की एक बड़ी समस्या यह भी है कि वे प्रायः बन्धनों में बँधकर सृजन करना पसन्द नहीं करते. यही

Clik here to view.![]() कारण है कि वे सिनेमा में जाने से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें फिल्म के निर्माता अथवा निर्देशक के दबाव में कहानी में बदलाव करने पड़ सकते हैं. दूसरी समस्या पटकथा लेखकों की है. वे अक्सर अतिनाटकीयता और अतिरंजना को ही फिल्मों की सफलता की एकमेव कसौटी मान लेते हैं. इसका सबसे भोंडा उदाहरण टी.वी. धारावाहिक ‘चन्द्रकान्ता’का है, जिसमें अतिनाटकीयता और अतिरंजना को बढ़ाने के लिए बाबू देवकीनंदन खत्री के मूल उपन्यास की आत्मा ही नष्ट कर दी गई. एक अन्य बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश साहित्यकार फिल्म निर्माण के विभिन्न तकनीकी पहलुओं से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं और वे कैमरे की ज़रूरत के मुताबिक कथ्य दे पाने में असफल हो जाते हैं.

कारण है कि वे सिनेमा में जाने से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें फिल्म के निर्माता अथवा निर्देशक के दबाव में कहानी में बदलाव करने पड़ सकते हैं. दूसरी समस्या पटकथा लेखकों की है. वे अक्सर अतिनाटकीयता और अतिरंजना को ही फिल्मों की सफलता की एकमेव कसौटी मान लेते हैं. इसका सबसे भोंडा उदाहरण टी.वी. धारावाहिक ‘चन्द्रकान्ता’का है, जिसमें अतिनाटकीयता और अतिरंजना को बढ़ाने के लिए बाबू देवकीनंदन खत्री के मूल उपन्यास की आत्मा ही नष्ट कर दी गई. एक अन्य बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश साहित्यकार फिल्म निर्माण के विभिन्न तकनीकी पहलुओं से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं और वे कैमरे की ज़रूरत के मुताबिक कथ्य दे पाने में असफल हो जाते हैं.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

कारण है कि वे सिनेमा में जाने से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें फिल्म के निर्माता अथवा निर्देशक के दबाव में कहानी में बदलाव करने पड़ सकते हैं. दूसरी समस्या पटकथा लेखकों की है. वे अक्सर अतिनाटकीयता और अतिरंजना को ही फिल्मों की सफलता की एकमेव कसौटी मान लेते हैं. इसका सबसे भोंडा उदाहरण टी.वी. धारावाहिक ‘चन्द्रकान्ता’का है, जिसमें अतिनाटकीयता और अतिरंजना को बढ़ाने के लिए बाबू देवकीनंदन खत्री के मूल उपन्यास की आत्मा ही नष्ट कर दी गई. एक अन्य बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश साहित्यकार फिल्म निर्माण के विभिन्न तकनीकी पहलुओं से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं और वे कैमरे की ज़रूरत के मुताबिक कथ्य दे पाने में असफल हो जाते हैं.

कारण है कि वे सिनेमा में जाने से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें फिल्म के निर्माता अथवा निर्देशक के दबाव में कहानी में बदलाव करने पड़ सकते हैं. दूसरी समस्या पटकथा लेखकों की है. वे अक्सर अतिनाटकीयता और अतिरंजना को ही फिल्मों की सफलता की एकमेव कसौटी मान लेते हैं. इसका सबसे भोंडा उदाहरण टी.वी. धारावाहिक ‘चन्द्रकान्ता’का है, जिसमें अतिनाटकीयता और अतिरंजना को बढ़ाने के लिए बाबू देवकीनंदन खत्री के मूल उपन्यास की आत्मा ही नष्ट कर दी गई. एक अन्य बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश साहित्यकार फिल्म निर्माण के विभिन्न तकनीकी पहलुओं से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं और वे कैमरे की ज़रूरत के मुताबिक कथ्य दे पाने में असफल हो जाते हैं.नवें दशक में आई भूपेन हजारिका की फिल्म ‘रूदाली’ने समाज, साहित्य और सिनेमा की त्रयी को ‘आर्ट सिनेमा’ के सीमित सांचे से बाहर निकालने में अहम् भूमिका निभाई और इस धारणा को पुनः स्थापित किया कि साहित्य से जुड़ी हुई और समाज का वास्तविक अंकन करने वाली फिल्में भी हिट हो सकती हैं बशर्ते उनमें निहित साहित्यिक संवेदनाओं का सिनेमाई रूपांतरण सफलतापूर्वक किया जाए. बाद में ‘परिणीता’और ‘थ्रीईडिएट’जैसी फिल्मों ने इसी धारणा को पुष्ट किया. ‘मोहल्ला लाइव’ कार्यक्रम में अनुराग कश्यपजैसे आज के दौर के फिल्मकार तो यह बात कहने में नहीं हिचके कि हिन्दी का अधिकांश लेखन फिल्मों की दृष्टि से अनुपयोगी है और समकालीन लेखक सिनेमा की ज़रूरतों के मुताबिक लेखन कार्य नहीं कर रहे हैं. कमोबेश यही राय निर्देशक सुधीर मिश्रा और फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज की भी है.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() हमें ऐसी चुनौतियों को गम्भीरता से लेना होगा और साहित्य जगत को अपने भीतर से ऐसे साहित्यकार पैदा करने होंगे, जो फिल्म लाइन की बारीकियों की जानकारी रखते हों और चित्रपट की आवश्यकताओं के मुताबिक पटकथा लेखन करने में सक्षम हों, वरना हम हॉलीवुड की फिल्मों की घटिया नकल और बासी रीमेक फिल्मों अथवा पुरानी कहानियों की भोंडी पुनर्प्रस्तुतियों को देखने के लिए अभिशप्त रहेंगे.

हमें ऐसी चुनौतियों को गम्भीरता से लेना होगा और साहित्य जगत को अपने भीतर से ऐसे साहित्यकार पैदा करने होंगे, जो फिल्म लाइन की बारीकियों की जानकारी रखते हों और चित्रपट की आवश्यकताओं के मुताबिक पटकथा लेखन करने में सक्षम हों, वरना हम हॉलीवुड की फिल्मों की घटिया नकल और बासी रीमेक फिल्मों अथवा पुरानी कहानियों की भोंडी पुनर्प्रस्तुतियों को देखने के लिए अभिशप्त रहेंगे.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

हमें ऐसी चुनौतियों को गम्भीरता से लेना होगा और साहित्य जगत को अपने भीतर से ऐसे साहित्यकार पैदा करने होंगे, जो फिल्म लाइन की बारीकियों की जानकारी रखते हों और चित्रपट की आवश्यकताओं के मुताबिक पटकथा लेखन करने में सक्षम हों, वरना हम हॉलीवुड की फिल्मों की घटिया नकल और बासी रीमेक फिल्मों अथवा पुरानी कहानियों की भोंडी पुनर्प्रस्तुतियों को देखने के लिए अभिशप्त रहेंगे.

हमें ऐसी चुनौतियों को गम्भीरता से लेना होगा और साहित्य जगत को अपने भीतर से ऐसे साहित्यकार पैदा करने होंगे, जो फिल्म लाइन की बारीकियों की जानकारी रखते हों और चित्रपट की आवश्यकताओं के मुताबिक पटकथा लेखन करने में सक्षम हों, वरना हम हॉलीवुड की फिल्मों की घटिया नकल और बासी रीमेक फिल्मों अथवा पुरानी कहानियों की भोंडी पुनर्प्रस्तुतियों को देखने के लिए अभिशप्त रहेंगे.______________________

पुनीत बिसारिया /09450037871