|

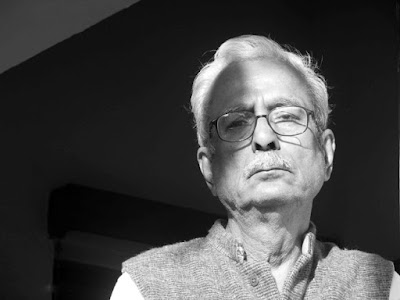

| फोटो साभार; शाश्वत गोयल |

विनोद कुमार शुक्ल जितने बड़े उपन्यासकार हैं उतने ही बड़े कवि भी. विष्णु खरेठीक ही कहते हैं-‘उनकी कविता वह जलप्रपात है जिसमें सबकी आवाज़ों का कोरस समाया हुआ है’. इन आवाजों में एक चिंतनशील मुद्रा आपको हमेशा दिखती है. रवीन्द्र कुमार दासका यह आलेख विनोद कुमार शुक्ल के कवि-कर्म पर केन्द्रित है.

ज़िन्दगी से होती हुई / कोई सड़क

(विनोद कुमार शुक्ल की कविताएँ)

होना और हुए की बात होना, एक नहीं है. होना अध्यात्म है और होने तथा हुए की बात करना दुनिया है, दुनियादारी है. परम्परा से, दोनों में ‘किसकी प्राथमिकता है’ को लेकर विवाद है. गौरतलब है, विवाद वास्तविकता को लेकर नहीं, इसकी स्वीकृति के प्रकार-भेद को लेकर है. हम मनुष्य ऐसी बहुत सारी योग्यताओं, संपदाओं, और विशेषताओं से लैस होते हैं, जिन्हें महत्त्वपूर्ण मानने को ठहरते नहीं. किन्तु इनका अभाव होने पर हम मनुष्य इसका महत्त्व जान पाते हैं.

पिता ने फुलाया था उसका फुग्गा

मृत पिता की सांस

अभी तक फुग्गों में सुरक्षित है

मृत बच्ची के पास !!!

और इस तरह प्रारम्भ होता है स्मृति का आख्यान. क्या महत्त्व है हमारे जीवन में स्मृति का ? कुछ नहीं ? क्या वह अतीतजीवियों के छिपाने का खोल मात्र है ? विनोद कुमार शुक्ल लब्धप्रतिष्ठ गद्यकार हैं, कवि हैं. इनकी रचनाएँ तरह तरह के रास्तों से गुजरते रहने वाली देशाटन-जैसी एक मनुष्य की इच्छा-यात्रा है. यात्रा न तो रास्ता करता है, न शहर और न कोई और तथ्य. यात्रा करता है मनुष्य. मनुष्य सिर्फ रोटी कपड़ा और माकन जैसी बुनियादी बातों का चिंतन नहीं करता, बल्कि उनके लिए चिंतन नहीं प्रयास करता है. मनुष्य सिर्फ इच्छाओं में रमण करता है. हम मनुष्य जो इच्छा करते हैं उसका पिछला छोर होता है हमारी स्मृति. और इसी स्मृति से निर्णित होती है संस्कृति जो इच्छा का अगला सिरा होती है. स्मृति और संस्कृति के अनिवार्य संबंध की अनिवार्य कड़ी है मानुष-आकांक्षा, जिसमें सारी संभावनाएं विद्यमान हैं. विनोद इन संभावनाओं का चित्र बनाते हैं, हालाँकि उनको विदित है, “चित्रकार को मेरी कविताएँ पसंद नहीं”, “संगीतकार को भी मेरी कविता पसंद नहीं”. ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता में शब्द होते हैं, शब्दों में अर्थ की अनंत संभावनाएं होती हैं और जिन्हें संभावनाओं से ऐतराज़ है, वे अतीत को स्मृति नहीं, इतिहास कहते हैं, सुनिश्चित किया हुआ स्तब्ध इतिहास.

इतिहासों में घर नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, मानुष-आकांक्षाएँ नहीं होतीं, स्वप्न और संभावना नहीं होतीं और नहीं संभावनाशील शब्द होते हैं. जिन्हें इतिहास ने बेसहारा छोड़ दिया, वे विनोद कुमार शुक्ल की कविता में पुनस्सर्जित होकर प्राणवान हो उठते हैं :

“नष्ट होने की परंपरा

ऐसे मजबूत खंडहर की तरह है

कि ऐतिहासिक किले के मज़बूत खंडहर में

अभी भी मिलिट्री की बैरकें हैं

किले में गरीबों की नई गृहस्थी का घर हुआ होता

कुछ सुरक्षित रह जाती गृहस्थी

हमलावर लोगों से”

कुछ विद्वानों के लिए ये खंडहर ऐतिहासिक शोध की सामग्री, कुछ के जातीय अस्मिता की सामग्री हैं तो सत्ता-प्रशासन मिलिट्री बैरक बनवाता है. किन्तु कवि विनोद कुमार शुक्ल यहाँ घर बसाने की संभावना करते हैं.

घर का बने रहना इनके रचना-संसार का केन्द्रीय पक्ष है. इस ‘घर के बने रहने’ का संबंध मानव-सभ्यता के विकास के अनेक प्रकार के सोपानों से है. सभ्यता के विषय में विचार किया जाता है, उसके परिवर्तन-परिवर्धन पर भी विचार होता है. लेकिन घर को एक सहज दाय के रूप में स्वीकार कर इसकी वास्तविक सत्ता और महत्ता को नज़रअंदाज़ करते आ रहे हैं.

“कोई मुझे करे बेदखल

मेरे घर मेरी दुनिया से

फिर अपने को बचाने में

जाने कितना समय लगे

भाग यहाँ से घर.”

अनायास परिदृश्यमान हो उठता है चारों ओर से संकटापन्न मनुष्य, जो खुद को बचता हुआ नहीं पाकर भी बचा लेना चाहता है कोई अमूल्य निधि – जिसकी दरकार है सभी बचे लोगों को. उसी तरह यह कविता ‘घर’ को बचा लेना चाहती है, दुनिया बचा लेना चाहती है,

एक एक कर

अपनी प्यारी दुनिया को

बुरे लोगों की नज़र है

इसे ख़त्म कर देने को” -----

क्योंकि कवि की स्पष्ट समझ है कि विचार और बाज़ार का एकमात्र टार्गेट है घर. इसी घर से जुड़ी है लोगों की दुनिया. दुनिया न तो अध्यात्मवादियों का संसार है, न संरचनावादियों का समाज बल्कि यह है रागात्मिका वृत्ति और अनिवार्य संबंधों का वृत्त, पूर्ण रूप से मानवीय आकांक्षाओं से सराबोर. और इसी की एकाग्रता को भंग करने कोई निर्वैयक्तिक और उदात्त सा प्रतिपक्ष घात लगाए बैठा है.

कोई भी संस्थान, व्यवस्था या संरचना नहीं अवशिष्ट है जहाँ टूट फूट न हुई हो. तो भी, टूटने-फूटने के बाद ये बनामोनिशान मिट जाते हों, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता. देखा जाए तो तोड़-फोड़ तो नवनिर्माण की बुनियादी शर्त है, बशर्ते इसमें हमारी मर्ज़ी शामिल हो. रीति-रिवाज़, चिंतन-मिजाज़, प्रेम-व्यवहार, पहनावा-श्रृंगार, खान-पान, बोल-चाल --- वगैरह वगैरह एक जगह परिवर्तन को आसानी से रेखांकित किया जा सकता है. तो क्या परिवर्तन हो जाना किसी सत्ता का नष्ट हो जाना है? अतीतोन्मुखी विचारधारा का उत्तर जहाँ होगा ‘हाँ’, वहीं वैज्ञानिकता कहेगी नहीं. तो हमारी दैनंदिन बुद्धि में दोनों जवाबों को ख़ारिज कर देने की सहज योग्यता भी है. हाँ भी गलत और न भी गलत.

पतझड़ के मौसम में बगीचा उजाड़ सा दिखता है किन्तु हमारी स्मृति में बसी पुनः नव-पल्लव आने की अनिवार्यता हमें निराश नहीं होने देती. प्रत्युत दुगुने उत्साह से हम प्रतीक्षारत रहते हैं. यह बहुजन-प्रत्यक्ष दृष्टान्त है. ऐसे अनेक उदहारण खोजे जा सकते हैं. आशान्वित रहना या निराश हो जाना आकस्मिक या अकारण नहीं होता. जब हमारी स्मृति हमारा साथ नहीं देती तो हम निराश हो जाते हैं और जब साथ होती है तो आशान्वित बने रहते हैं. इतनी सी बात है.

अब प्रश्न है कि किस प्रकार की वस्तु, घटना अथवा दृश्य स्मृति में अपना स्थान बना पाते हैं? जीवन में – एक व्यक्ति अनगिनत परिदृश्यों से रूबरू होता है. सबको सुरक्षित नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता. जिस वस्तु की वस्तुता जीतनी तीव्र और सघन होती है, वह उसी अनुपात में व्यापक और स्थायी स्मृति का रूप ले पाती है. इसे दूसरे रूप में समझा जा सकता है, जैसकि इसे पाश्चात्य चिन्तक इमैनुअल कांट इसे समझाते हैं. ‘प्रत्येक संवेदना ज्ञान की वस्तु है. संवेदना ज्ञान की वस्तु मानसिक कोटियों के माध्यम से बनती है. मानसिक कोटि संवेदनाओं की पहचान करती है. जिसकी पहचान मानसिक कोटि के सहारे नहीं हो पाती है, वह वस्तु अभिज्ञाता व्यक्ति के लिए अज्ञात ही रह जाती है. अज्ञातता वस्तु की नहीं, व्यक्ति की मर्यादा है. इन मानसिक कोटियों का निर्धारण स्मृतियों के दम पर होता है और स्मृति भी मानसिक कोटियों के दम पर टिकी रहती है. ये मन की वस्तु है, मानसिक या काल्पनिक नहीं. इसका रिकार्ड रखा गया होता है. एक दृष्टान्त लेते हैं, इमली, जिसका नाम सुनकर उसके मुंह में पानी भर आता है जो इसके नाम-रूप-कर्म से वाकिफ है. ऐसा मात्र इस शब्द के उच्चारण से नहीं हो जाता बल्कि इसके लिए स्मृति का होना आवश्यक है.

स्मृति की ताकत कई बार ज्ञान-बोध का अतिक्रमण करती है, मसलन, मृत्यु से किसी का डरना. गोया किसी भी जीवित व्यक्ति को इसका अनुभव नहीं होता, किन्तु, संभवतः, व्यक्ति की आन्तरिकता से इसकी कोई पहचान होती है

“जो कुछ अपरिचित हैं

वे भी मेरे आत्मीय हैं

मैं उन्हें नहीं जानता

जो मेरे आत्मीय हैं.”

विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविताओं से ‘सूख’ गए संबंधों को एकबार फिर से रससिक्त करना चाहते हैं, पुनर्जीवित करना चाहते हैं गौरतलब है, संबंध बनाना मानवीय प्रयास है संबंधों की अनिवार्यता की खोज वैज्ञानिक प्रयास है और सोए संबंधों को जगाना कविताई प्रयास है. कविताई प्रयास का एक बेहतर उदहारण देखिए:

“और अच्छा लगता मैं उन्हें स्टेशन पर देखता

वे मेरे घर आ जाते, कोई ऐसे संबंध की तरह

जिन्हें मैंने कभी देखा न था

उत्तर प्रदेश के एक गाँव में रह रही

उस बड़ी बहन की तरह

जिससे संबंध टूट गए”

कवि यहाँ खुद-ब-खुद स्पष्ट है कि सम्बन्ध तो है, पर टूट गया है. कविताओं में उस ‘टूट’ गए संबंधों के अचानक जी उठने की कामना उसके वैयक्तिक प्रयास की विफलता का छाया-कथन भी तो है. हम मनुष्य संबंधों के लिए कुछ इस कदर व्याकुल और तत्पर रहते है जैसे प्रत्यंचा पर चढ़ा बाण. इसी तरह हम नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा ! क्या हो सकता है- हम नहीं सोचना चाहते. यह मानवीय सहज प्रवृत्ति है. पुलिस, नेता, बुद्धिजीवी और जागरूक लोग हमें बार बार नसीहत और हिदायत देते रहते हैं कि पहले तय कर लें कि कौन हो सकता है, फिर दरवाजा खोलें. लेकिन बहुधा ऐसा नहीं होता क्योंकि सावधानी असहजता है. और मानवीय आकांक्षा सहजता-बिद्ध है. सहज रहने का दौरा आता है, एक नैसर्गिक वृत्ति की तरह. तभी तो वह दौड़ता है दरवाज़ा खोलने को, जब भी वह दस्तक सुनता है, संबंधों की दस्तक !

“ऐसे छोटे बच्चे से लेकर

जिनके हाथ साँकल तक नहीं पहुँचते

घर का कोई भी दौड़ता है

दरवाज़ा खोलने

जिसे सुनाई देती है

दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़.

थोड़ी देर होती दिखाई देती है

तो चारपाई पर लेटे लेटे

घर के बूढ़े बूढ़ी

चिंतित हो सबको आवाज़ देते हैं

कि दरवाजा खोलने कोई क्यों नहीं जाता ?

पर होता ऐसा

कि दरवाजा खुलते ही

स्टेनगन लिये हत्यारे घुस आते हैं

और एक एक को मार कर चले जाते हैं.

ऐसा बहुत होने लगता है

फिर भी दरवाज़े के खटखटाने पर

कोई भी दौड़ पड़ता है

और दरवाज़ा खटखटाए जाने पर

दरवाज़े बार बार खोल दिए जाते हैं.”

ऐसा अनायास नहीं हो जाता, आत्मीयता की एक हुक अन्दर ही अन्दर पसीजती रहती है. अजनबी से अगर वास्ता न रखा जाना है तो यह भी तय करना होगा कि अजनबी कौन है. इस पर तो अभी विचार किया जाना शेष है कि कोई अजनबी क्यों और कैसे अजनबी है ? बड़ी विकट स्थिति है, कवि इससे अभिज्ञ है,

“मुझे यह भी नहीं मालूम

कि मैं कितनों को नहीं जानता.” और इसके साथ यह भी देखने योग्य है-

“खूब चलेंगे

कि ज़िन्दगी के नजदीक आने को

बहुत मन होता है

वाकई ज़िन्दगी से होती हुई

कोई सड़क ज़रूर जाती होगी ...”

विनोद कुमार शुक्ल की कविता पढ़ते हुए सहसा यह अहसास होता है हम किसी नए क्षितिज के विस्तार पर विचर रहे हैं. वह क्षितिज कुछ ऐसा है जो आत्मीय तो प्रतीत होता है, किन्तु हम उसके अभ्यस्त इस मायने में नहीं कि हम कविता-यात्रा में इस विस्तार से नहीं गुजरे, जीवन यात्रा में अवश्य गुजरे हैं. दुसरे शब्दों में कहा जाए तो इनकी कविताओं में कविता का अन्य अर्थ-विस्तार दृष्टिगत होता है. यह अर्थ-विस्तार हमें एक नया आलोक, नई रौशनी मुआहिया करवाता है. इस अर्थ-विस्तार में हमारे पाठक मन का एकबद्ध अभ्यास टूटता है जो एक नियमित संरचना के अन्दर रची-कही गई कविताओं के बार बार पाठ के कारण बन गया था [या है]. इसीलिए हलकी मिटटी खोदने के अभ्यासी, इनकी कविताओं पर, और शायद इनकी समग्र रचनात्मकता पर ‘कठिन’ होने का आक्षेप करते रहे हैं. जाहिर है, कठिनाई कवि या कविता नहीं, पाठकों की है जो उनकी सुविधा के अभ्यास के कारण उत्पन्न हुई है. और इस कारण यह स्पष्ट हो जाना लाजिमी है कि जो तर्कशास्त्र या ज्ञानशास्त्र प्रचलित है इनकी पृष्ठभूमि में एक ‘निश्चित किया गया’ जीवनदर्शन है. जिस जीवन दर्शन से जीवन की समझ पूरी तरह नहीं बन रही हो तो उसमे परिवर्तन-परिवर्द्धन अपेक्षित और स्वाभाविक हो जाता है. और नए तर्कशास्त्र और ज्ञानशास्त्र का उदय भी साथ साथ ही होता है.

तर्कशास्त्र या ज्ञानशास्त्र जीवन की सम्यक अवगति के लिए होता है, बजाय इसके की जीवन को किसी शास्त्र या पद्धति में रिड्यूस कर ही समझा जाए. जब विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं में नए अर्थ-विस्तार की बात की जाती है तो जीवन के उन पहलुओं को समझने की कोशिश की जाती है जो किसी कारन से अनदेखा, अनछुआ सा रह गया है –

“जाते जाते पलटकर देखना चाहिए

दूसरे देश से अपना देश

अंतरिक्ष से पृथ्वी

तब घर में बच्चे क्या करते होंगे की याद

पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे की होगी

घर में अन्न जल होगा कि नहीं की चिंता

पृथ्वी पर अन्न जल की चिंता होगी

पृथ्वी में कोई भूखा

घर में भूखा जैसा होगा

और पृथ्वी की तरफ लौटना घर की तरफ लौटने जैसा.”

शब्द सरल, स्पष्ट और आत्मीय किन्तु भावबोध बिलकुल नया. भावुक होकर कवि नौटंकी नहीं कर रहा कि ‘सारे निर्धन, अभावग्रस्त लोह मेरे भाई हैं, मैं उनके दुःख से इतना दुखी हूँ कि मेरा वज़न कम होता जा रह, ये सब पूँजी पतियों का षड्यंत्र है, मैं इन्हें मिटाकर रहूँगा. भाइयो! मैं अगर चुक गया तो तुम लोग इस मशाल को जलाए रखना ... वगैरह वगैरह.” इनकी चिंता अभाव है, अभाव-ग्रस्त लोग नहीं; निर्धनता है, निर्धन लोग नहीं.

बार बार सवाल उठता है कि कविता क्यों, किसलिए और किसके लिए लिखी कही जाती है ? हजारों साल से इन सवालों का समाधान भी किया जा रहा है और समाधान किया जाना जारी है. पर सवाल है कि ज्यों के त्यों धरे हुए हैं. समय सन्दर्भ बदलते हैं, समाधान काल कवलित हो जाते हैं.

“सबकी तरफ से वह बोलेगा

वही तो !

कुछ बात नहीं की जिसने मुझसे

चाय पीते हम दोनों सड़क पर खड़े रहे चुपचाप.

वही !! .......

........

जो हमेशा होता है इस तरह चुपचाप

कि अब जोर से बोलेगा अचानक किसी वक्त

पहले भी यही बात थी

अभी भी यही बात है

जबकि पिछले दिनों

कुछ गुंडों ने उसकी जुबान काट दी.”

कौन हैं ये गुंडे जो सबकी तरफ से बोलने वाले की जुबान काट देते है ? क्या इनके हाथ में चाक़ू-छुरी या तमंचा होता है ? नहीं. ये हैं नारा लगाने वाले प्रोफेशनल लोग, जो आपकी बातों को नारों में बदल कर आपकी जुबान काट लेते हैं. कवि आँखों से देखने और कंठ से घर्र-घर्र, गों-गों करने के अलावा और कुछ नहीं करता दिखता. फिर भी ये नारेबाज़ जमकर उस कवी का मजाक बनाते हैं. साहित्य नारेबाजी नहीं है. विद्वानों का कथन उधार लेकर कहा जाए तो साहित्य एक सहयोगी प्रयास है अन्य सभी प्रयासों का. जो पक्ष किन्हीं कारणों से सिद्धांतों, विचारों से उपेक्षित रह गए हैं, साहित्य उन्हें फिर से उकेरता है, उभरता है, प्रकट-प्रकाशित करता है. दर्शन और राजनीति तो राजमार्ग हैं जिन्हें साहित्य पगडंडियों के माध्यम से मानव और मानवता से जोड़ता है. इस तरह साहित्य राजनीति और दर्शन-चिंतन से जुड़ा तो ज़रूर है, पर उसका वास्तविक सरोकार ‘मनुष्य’ है. इसे राजनीति या दर्शन का पूरक भी नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि पूरक न्यूनता का भी सूचक है. कवि के शब्दों में,

“मैं कोई ऐसा जूता बनवाना चाहता हूँ

मेरे पैरों में ठीक ठाक आये.”

जब व्यवस्था और व्यवस्था-बोध में अंतराल आ जाता है तो गलतफहमी का बाज़ार गर्म हो जाता है और जो इस ताक में बैठे होते हैं- वे आतंक (आतंकवाद वाला आतंक नहीं) की राजनीति करते हैं. तरह तरह के फतवे जारी किए जाते हैं. ऐसा सिर्फ वहाँ संभव हो पाता है. जहाँ मानव-व्यक्ति के बोध-तंत्र को अविकसित रखकर उससे ‘कमिटमेंट’ की शक्ल में गुलामी करवाई जाती है. इसके लिए अज्ञान ही हथियार का काम करता है.

“गोली की आवाज़ सुनकर

पेड़ की सारी चिड़ियाँ उड़ गई

पर मरने वाला कोई एक आदमी था

चिड़ियाँ बेकार उड़ीं.”

सचमुच चिड़ियों को नहीं पता होता है डरने की सही वज़ह का. चिड़ियाँ फिर भी डरती रहती हैं. क्यों ? यह सवाल नहीं, निषेध है. एक प्रतिकार उस विधान का जिसमें किसी को सिर्फ इसलिए दण्डित किया जाता है कि इस दंड को जानने के बाद कोई वैसी परिघटना को दुहराए नहीं. चिड़ियाँ डरती रहे. चिड़ियों का यह डरने वाला स्वभाव उनका परिचय बना रहे कि डरपोक होती हैं. फिर भी,

“इतने अनिश्चय की स्थिति में

कि कब कौन आदमी अचानक मारा जाए

लोगों के लिए

जीवन भरपूर और निश्चित हो गया है .......”

यह कोई निष्क्रिय आशावाद नहीं, विद्रोह है. और विद्रोह की शक्ल है अनिश्चित मृत्यु के विरुद्ध जीवन को वास्तविक और अपना मानना. हजारों साल से प्रचलित मुहावरे का कि मौत का निश्चित है, उपहास उड़ाया गया है कि मौत बिलकुल अनिश्चित है और इसलिए उससे ख्वामख्वाह डरने की, उसकी खातिर तिल-तिल कर रिसने और पिसने की जरूरत नहीं है.

बड़ा संतोष होता है विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ते हुए, जीवन की जीवंत और प्राणवान संवेदननाएँ इधर-उधर प्रवाहित होती हुई को देखते हुए. जीवन मौत की प्रतीक्षा का नाम नहीं है. इसके साथ यह भी याद रखना होगा कि अभाव और दुःख सम-मूल्यक नहीं हैं, दोनों में बड़ा गहरा भेद होता है. अभाव में भी लोग आनंद का आस्वादन करते हैं, कर सकते हैं और धन-वैभव संपन्न लोग भी पीड़ित होते हैं.

फ़र्ज़ करें, ग्रामीण इलाके में, मिल मजदूर के लिए, पत्नी, माँ, बहन या बेटी, दोपहर का खाना ले जा रही है. सर पानी का लोटा और हाथ में पोटली. घर का सबसे साबुत लोटा, वह भी दरका हुआ, कि पानी बूंद बूंद टपक रहा है. अपनी पूरी हैसियत के अनुरूप सज-धजकर अपनों के लिए दोपहर का कलेवा ले जाती ग्राम्य नायिकाएँ, प्रेम से सराबोर.

“ और सर पर बोहे हुए चमकते दूर से दीखते

कांसे पीतल के लोटे ऐसे

मजदूर पति, मजदूर पिता, मजदूर भाई के लिए

कि या तो चमक ही हो आकार लोटे का

जिसमें भरा हुआ कुँए का पानी साफ़

या उजाले की प्यास

भरी दुपहरी में

अँधेरी जिंदगी को बहुत

कि बहुत है प्यार की चमक

कांसे के लोटे में भरी हुई

पर लोटा फूटा है

रिसकर चमक चौंध

हमको दिखती है.

“यदि नाक की फुल्ली चमकी

तो इसका मतलब

उस लोटे से रिसकर एक बूंद चमक

पीतल की फुल्ली पर टपकी.”

इनकी एक सरल सी कविता है, “धौलागिरि को देखकर”. धौलागिरि को देखना कोई निरपेक्ष घटना नहीं है. कवि ने धौलागिरि देखा और उन्हें धौलागिरि के उस चित्र का स्मरण हो आया, जिसे कभी पहले देखा होगा और इसके साथ पूर्वजों के चित्र का स्मरण हो आया. और स्मृति की व्याप्ति कुछ इस तरह कौंधी कि धौलागिरि का प्रत्यक्ष पूर्वजों की स्मृति में अनुदित हो गया. स्मृति जब सक्रिय होती है तो सर्जनात्मक शक्ति बन जाती है जिसे ज्ञानतंत्र की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती है. स्मृति की वस्तु का साक्षात्कार एक विषयि-शक्ति को संरचित करता है. चित्र-दर्शित धौलागिरि का मानस प्रत्यक्ष हुआ और पूर्वजों का स्मरण हो आया.

जीवन में वर्तमान – वर्तमान काल का तकनीकी रूप नहीं होता है, क्षण और क्षण के क्रम से बीत रहा होता है, तो भी वर्तमान का बल व्यक्ति के अनुरागी चित्त में स्थापित रहता है, स्मृति और अनागत की प्रत्याशा से सबलित. और मनुष्य इसी को वर्तमान समझकर जी रहा होता है –

“जाते जाते कुछ भी नहीं बचेगा जब

तब सब कुछ पीछे बचा रहेगा

और कुछ भी नहीं में

सबकुछ होना बचा रहेगा.”

तो प्रश्न है कि होना या हो जाना अतीत है, वर्तमान है या इसमें भविष्य भी है ? इसका निर्धारण सिर्फ प्रेक्षा बुद्धि नहीं करती है क्या ? मसलन, घर यानी घर का होना. इसकी ऐतिहासिक अवस्थिति कैसे निर्धारित की जा सकेगी ? जिनके घर होते हैं वे भी कई बार, कई कारणों-प्रयोजनों से, इधर उधर भटकते रहते हैं. और जिनका घर नहीं होता, वे या तो घर के पचड़े से दूर अथवा घर के लिए लालायित भटकते हैं. घर न हो तो व्यक्ति की सकजिक संरचना में क्या स्थिति हो सकती है ? वह राष्ट्र का नागरिक होगा, बाज़ार का उपभोक्ता होगा वगैरह, वगैरह. उसका अतीत नहीं होगा. इतिहास के लक्ष्य की प्राप्ति का सिद्धान्तीकरण करने वाले अतीत की अनवरतता को अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे – जो स्मृति के रूप में आख्यायित-पुनराख्यायित होती रहेगी. संस्थानों की बात न करें तो व्यक्ति/व्यक्तियों का काम इतने से चलता रहेगा. इतना तो तय है कि स्मृति दुःखमूलक नहीं होती क्योंकि यह गत-घटना मात्र नहीं होकर द्रौपदी की बटलोई की तरह अनंत संभावनाओं से युक्त होती है. किसी के ‘कुछ नहीं’ में किसी और का ‘सब कुछ’ की संभावना का भी यही तात्पर्य है.

विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं में मंदिर, देवी, प्रतिमा, मूर्ति जैसे पदों की बहुतायत है. जाहिर है, ये पद अर्थों का वहां न करते हुए भी सांस्कृतिक परंपरा का, जो भाषाई-संरचना की भित्ति और नियामिका शक्ति है, निर्वहण करते हैं. यह परंपरा इनकी कविताओं में कुछ इस तरह निबद्ध प्रतीत होती है, मानो स्मरति की सीमा यहीं आकर विराम पाती है. तो भी, यह ध्यान देने की बात यह है कि मंदिर को एक प्राचीन भवन की तरह आकारित करते हैं, जो अक्सर खंडहरों में तब्दील हुए से प्रयुक्त हुए है. इसके साथ, ये मंदिर में ‘घर’ के प्रवेश पर भी बल देते हैं और घर को भी मंदिर की सौम्यता तक ले जाने को यत्नशील हैं. मंदिर पद पर गौर से अध्ययन किया जाता है कि लगता है कि इनके सामूहिक अवचेतन [कलेक्टिव अनकांशस] में इससे अधिक विश्वसनीय स्थल नहीं है. किन्तु इनकी व्यावहारिक चेतना ‘घर’ को अधिक महत्त्वपूर्ण मानती है.

“मुझे लगता है वही चाय की दुकान होगी

उसके पुराने जर्जर दरवाजे को देखता हूँ

दरवाजा खुलता है

यह दरवाजा भी मंदिर का है

एक गरीब छोटी लड़की

ढिबरी लिये खड़ी है

यह एक छोटा सा बहुत गरीब शिव का घर है.”

इसके साथ, यह भी द्रष्टव्य है,

“वे दोनों एक दूसरे के भक्त

और कोई देवी देवता नहीं

चौरासी करोड़ देवी देवताओं से

निर्जन प्रदेश का एकांत

वहीं घर

पूजा की कोठरी सा.”

इनकी रचनाओं में ‘प्रेम’ निर्सगतः एक दाम्पत्य अभिकथन में ही बार बार प्रकट होता है, इस तरफ

ध्यान दिलाना भी समीचीन होगा. शास्त्रीय पदावली में इसे ‘स्वकीय प्रेम’ कहा जाता है. अन्य रचनाओं [यथा, उपन्यास] में भी इन्होंने दाम्पत्य को बड़े इत्मीनान और शिद्दत से रचा है. इसकी कोई वज़ह होनी चाहिए,

“अपनी कर्म साधना के चलते

दोनों नदी की मंझधार तक पैदल चले जाते

किसी डूबते का दुःख बाँटते

कभी स्वयं को स्वयं से

यदि गड्ढे में पैर पड़ जाता

तो चक्कर आ जाता.”

और, इसके साथ यह भी द्रष्टव्य कि

“रात्रि होते ही गहरी होती

और अँधेरा होते ही अंधकार

बहुत जल्दी सोते हुए

दोनों प्रायः सुबह का स्वप्न देखते

रात में चौंककर दो तीन बार उठते

कि सुबह हो गई

और दोनों में से कोई

दोनों में से किसी को सुला देता

कि रात बाकी है सो जाओ.”

“साथ साथ सोते हुए

एक ही स्वप्न देखते

टूट जाता तो वहीं से जोड़ते

जहाँ से टूटा होता और देखने लग जाते

स्वप्न के जोड़ का पता नहीं चलता

कुछ छूटता नहीं.”

इनके लिए दाम्पत्य दो व्यक्तियों का सहयोग नहीं, प्रत्युत सह-अस्तित्व है. इससे यह तात्पर्य नहीं लिया जाना चाहिए कि किसी पक्ष यानि स्त्री या पुरुष की सामाजिक अस्मिता का निषेध किया जाता है. नियुक्त व्यक्ति अस्मिता-रहित नहीं हो जाता. पुरुष-अस्मिता का सवाल अभी बौद्धिक जगत में प्रचलित नहीं हुआ किन्तु स्त्री-अस्मिता का है.स्त्री परिवार का हिस्सा मात्र माने जाने वाले या एक उपभोग्य वस्तु माने जाने वाले परिदृश्य से मुक्त हुई है- उसकी कार्मिक व्यक्तिता को रेखांकित किया जा रहा है. महानगरों में कई कारणों से यह परिदृश्य अधिक उतावला है किन्तु ग्रामीण और कस्बाई इलाके में बौद्धिक दृष्टि से अभी तक रुका फंसा है. कवि इस परिदृश्य का रूपांकन कुछ इस तरह करता है:

“काम पर जाती हुई औरत

इतनी सामान्य कि औरत कम

औरत का दृश्य ज्यादा.”

मेरी राय में कवि विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं की मुख्य चिंता ‘घर’है. इस घर पर बाज़ार और विचार की वक्र-दृष्टि है. ऐसे में कवि स्मृति के सहारे भूयोभूयः घर की ओर लौटता है. मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से मनुष्यता की रचना में घर की केन्द्रीय भूमिका रही है. घर की संकल्पना सभी संबंधों का सेतु है. दृष्टान्त के लिए, जब कोई चलना सीख चुका है और जिसे घर के अनिवार्य महत्त्व का बोध है उसे लादकर यानी जबरदस्ती घर नहीं ले जाया जा सकता है, अगर ऐसा करना पड़ता है तो कहीं कुछ खटकता है. उस व्यक्ति की निष्ठा घर के प्रति होनी चाहिए के लिए क्षोभ उभरता है. ऐसा होता भी तह है जब व्यक्ति अपनी सम्यक व्यक्तिता को ग्रहण नहीं कर पाया होता है अथवा अपने क्रिया-कलाप को अधिक महत्त्व दे रहा होता है. किन्तु जब उसे ‘घर’ [की महती भूमिका] का अवबोध हो जाता है वह अपनी श्रांति भूलकर लपककर घर की ओर भागता है. बताना आवश्यक नहीं कि घर के बिना वह और उसके बिना घर लगभग अधूरा है, सारहीन, है, निराश्रित है, बेमानी है. ऐसा नहीं है कि घर के विकल्प की तलाश नहीं हुई. मसलन, सराय, कोठा वगैरह ‘अन्य’ ठिकाने के रूप में ही कायम हैं. तो भी, घर की जरूरत बनी रही और अनिवार्यतः बनी भी रहेगी. यहाँ एक शिशु को मानव प्रतिनिधि बनाकर व्यक्ति और घर के रागात्मक द्वंद्व को कितनी खूबसूरती से रखा गया है,

“ उसने चलना सीख लिया था

शाम को घूमकर

कुछ दूर पैदल

घर लौटते समय

थककर कहा उसने

“घर नहीं आता”

जिद में जमीन में बैठ गया

माँ ने तभी

जब गोद में उसे उठा लिया

गोद में लेकर चलने का

अभ्यास नहीं था

चाल थकी सरीखी

उतरकर

वह पैदल चलता

तभी ठीक था.

“ घर दिखने लगा

तो उसका उत्साह बहुत था

गोदी से उतरा अपने आप

वह खड़ा हो गया

जैसे उसे भी घर ने

दूर से पहचान लिया हो

घर अब उसके पास खुद आएगा

“घर नहीं आता”

कहकर वह दौड़ा

घर की तरफ हाथ फैलाए

छोटे छोटे पैर

उसने दौड़ना सीख लिया था.”

विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविताओं में उस रागात्मिका वृत्ति को बड़ी सहजता से संजोया है जो संसार का मूलसूत्र है. इनकी काव्य-भाषा चिंतनकी भाषा है यानी भाषा की जिस संरचना में हम सोचते है उसी संरचना में कवि उसे रच देता है. ऐसे रचनाकार अद्वितीय ही रह जाते है चुनांचे इनकी स्वाभाविकता का अनुकरण करना असंभव-जैसा कठिन होता है. इनकी कविताओं से गुजरते हुए इतनी बात समझ आती है, न तो जीवन नियत है और कविता. किन्तु दोनों बोध-विस्तार की मर्यादा में आकर घुटने-मिटने कगते हैं. किन्तु कुछ अनुशासन ऐसे हैं जिसकी मर्यादा में रहना होता है और उसका संकुचन झेलना पड़ता है. तो भी, वह कवि जो नारों या सिद्धांतों का उल्था नहीं कर रहा होता है इससे मुक्त होता है. अकादमिकता, सांस्थानिककता वगैरह ऐसे रचनाकारों का तिरस्कार करती है क्योंकि क्योंकि वे जन-मन शिक्षित नहीं ‘ट्रेंड’ करना चाहती है. कवि को विदित है

“सबसे ज्यादा उंचाई

क्या होती है

मैं नहीं जानता.”

तभी तो वह अन्दर की दुनिया की सैर करने का मन बनाता है और वहां का रास्ता भी खोज लेता है अर्थात् एक जरूरी काम की तरह,

“पेड़ के नीचे बैठना

अच्छा लगता है

अन्दर की दुनिया में

जाने का रास्ता है.”

और फिर वही,

“पेड़ के नीचे बैठना

बाहर की दुनिया में

गौतम बुद्ध की तरह- अध्यात्म में सिक्त और लोक में अनुरक्त.

_____________________________

रवीन्द्र कुमार दास (२८-४-१९६८, इजोत, मधुबनी,बिहार)

'जब उठ जाता हूँ सतह से', (कविता-संकलन), 'सुनो समय जो कहता है'(संपादन, कविता संकलन),'सुनो मेघ तुम' (मेघदूत का हिंदी काव्य रूपांतरण), स्त्री उपनिषद्(दो भागों में)कविता संग्रह, 'शंकराचार्य का समाज दर्शन',जयपुर से निकलने वाली साहित्यिक मासिक पत्रिका उत्पल के लिए “सब्दहि सबद भया उजियारा” नाम से कविता आलोचना विषय पर कॉलम लेखन. आदि

संपर्क:77 डी, डीडीए फ्लैट्स, पॉकेट-1, सैक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली- 110075

मोबाईल: 08447545320 / dasravindrak@gmail.com